Re-, De-, Dis-Organizing: Medienspezifische Weisen der (Re-)Organisation von Wahrnehmungsprozessen in Ausstellungen

Von Lukas Sonnemann

Ausstellungen sind mehr als Zusammenstellungen singulärer Objekte und Bilder, sie stellen dichte Gefüge dar, die Wahrnehmungs- und Erfahrungsprozesse ausrichten, verschieben und transformieren können. Zwar trete diese emphatische Vorstellung einer Ausstellung, die nicht nur beansprucht zu zeigen, sondern auch in einer transformativen Weise die Sinne, bzw. Wahrnehmungsschemata umgestaltet, Birnbaum und Wallenstein zufolge erst im Zuge des Modernismus des 20. Jahrhunderts explizit auf, zugleich weise sie aber eine längere Genealogie auf (vgl. Birnbaum/Wallenstein 2019: 29). Die Frage, wie aber Ausstellungen Wahrnehmungsgewohnheiten irritieren und transformieren, ist bis heute weitgehend unerforscht geblieben (vgl. Werner 2019: 12). Zwar wird Ausstellungen im aktuellen Diskurs durchaus ein transformatives Potenzial zugeschrieben (vgl. Hahn et al. 2023; Miersch 2023: 127-148), es liegen aber nur wenige mikroanalytische Studien vor, die die These untersuchen und en detail Wahrnehmungsprozesse in Ausstellungen rekonstruieren und analysieren (vgl. Muttenthaler/Wonisch 2006; Reitstätter 2015; Bal 2010). Der Komplexität und Heterogenität von Produktions- und vor allem Rezeptionsprozessen wird im aktuellen Diskurs dabei kaum Rechnung getragen und die semantische Ebene des Ausstellens zumeist auf eine Erzählung hin zugespitzt (vgl. Hoffmann 2013: 40). Die Fokussierung auf den Begriff der Narration oder der Erzählung sei im Feld des Ausstellens, so Lepp, fast immer mit der stillschweigenden Übereinkunft verbunden, dass Ausstellungen Medien der Geschichtenerzählung seien (vgl. Lepp 2014: 110). Auch wenn eingeräumt werde, dass es sich um ein Erzählen im dreidimensionalen Raum handle und damit eine Differenz zu anderen Medien, etwa dem Buch oder dem Film, eröffnet werde, bleibe doch die Vorstellung einer sprach- bzw. textbasierten Sequenzialität im Sinne einer Abfolge von sinnerzeugenden Worten die zentrale Referenz (vgl. ebd.). Damit verbunden ist, so die These Lepps, eine doppelte Engführung, die einerseits Sprache als primäres Erkenntnismedium setzt und andererseits den ausgestellten Objekten einen allenfalls sekundären Status einräumt, indem diese als Belege einer Erzählung fungieren.[1]

Wie Ausstellungen gerade im Gegensatz zu dieser Vorstellung nicht bloß als Medien der Wissensvermittlung fungieren, sondern vielmehr im erweiterten Sinne Wahrnehmungsweisen organisieren und transformieren und dies auf medienspezifische Weise tun, ist im Diskurs dabei bislang nur am Rande thematisiert worden. So stehe Werner (2019: 12) zufolge die Entwicklung von Methoden und Zugängen, die Einblick darin geben, wie sich die Prozesse der Wissens- und Bedeutungserzeugung – gerade jenseits eines rein hermeneutisch-interpretativen Geschehens – in spezifischen Konstellationen von Objekten, Räumen, Handlungen und Besuchern vollziehen, noch am Anfang.

Ausgehend von diesem Befund möchte ich im Sinne einer medialen Phänomenologie, im Anschluss etwa an Bernhard Waldenfels und Emmanuel Alloa, danach fragen, wie Ausstellungen als ,Medien‘ Erfahrungsweisen modalisieren, Anschlussbildungen und Kontrastierungen generieren und ihre Besucher*innen in performativen Prozessen ausrichten (vgl. Waldenfels 2019: 113ff., 203ff.; Alloa 2011: 237ff.). Hintergrund dafür ist ein phänomenologischer Medienbegriff, der das Mediale weniger kommunikativ-technisch entwickelt, als vielmehr die Prozesse des Wahrnehmbarmachens ins Zentrum stellt (vgl. Krämer 2020: 18f.). Die leitende These ist dabei im Anschluss an Alva Noë, dass Ausstellungen Wahrnehmungsweisen ihrer Besucher*innen nicht nur ausrichten, sondern potenziell auch transformieren können. Im Sinne Noës lassen sich Rezeptionsweisen in Ausstellungen als performative und leiblich situierte Praktiken verstehen, die sich an der Schnittstelle zwischen Subjekten und Objekten aktualisieren. Neben Noës Frage, ob und wie wir durch performative Praktiken organisiert sind, möchte ich genauer danach fragen, wann wir uns überhaupt als organisiert erfahren und dabei vor allem die Relevanz von Irritationen und Störungen betonen. In einem zweiten Schritt rücke ich Prozesse der Re-Organisation von Wahrnehmungsweisen als Transformationsgeschehen in den Fokus und damit die Frage, in welchem Verhältnis diese etwa zum Begriff der transformatorischen Bildung stehen. Es geht genauer darum, wie der Zusammenhang von Medialität und Re-Organisation verstanden werden könnte und wie sich dieses Geschehen zu Bildungsprozessen verhält. Der Versuch wird im Folgenden sein, dieses komplexe Geschehen an einem Beispiel, nämlich der Ausstellung Jagdspuren von Akinori Tao, darzustellen.

Die leitende Hypothese meiner Argumentation ist, dass die Sichtbarmachung von ,Medialität‘ und die Erfahrung von Organisiertheit im Sinne Noës spezifischer Interventionen oder Störungen bedürfen, um ,sichtbar‘ zu werden. So wie im Rahmen negativer Medientheorien sich Medien in ihrem Vollzug entziehen (vgl. Mersch 2012), entziehen sich auch habitualisierte Wahrnehmungsweisen einer direkten Verfügbarkeit. Mediale Reflexivitäten lassen sich wiederum als Anschlussbildungen an habitualisierte Wahrnehmungsweisen verstehen, die damit potenziell als Bildung verstanden werden können. Ziel der folgenden Argumentation ist dementsprechend, Noës These der Reorganisation mit medientheoretischen und bildungstheoretischen Überlegungen in Bezug zu setzen.

(Re-)Organisation durch ästhetische Praktiken

In seiner Monografie Strange Tools beschreibt Noë das Verhältnis von Organisiertheit und Reorganisation menschlicher Wahrnehmungsweisen. Dabei spricht er den Künsten eine besondere Reflexivität hinsichtlich der Reorganisation von Wahrnehmungsweisen zu (vgl. Noë 2015: 29). Wenn etwa Choreograph*innen einen Tanz inszenieren, so Noë, ,repräsentieren‘ diese das Tanzen, „he [or she] puts dancing itself on display. […] Choreography puts the fact that we are organized by dancing on display.” (Noë 2015: 13) Dabei betont Noë, dass diese besondere Form der Reflexivität eine Form des Meta-Tanzens darstelle, die in Alltagspraktiken zurückwirke, diese reorganisiere. Zugleich weist er jedoch darauf hin, dass künstlerische Praktiken keine höherstufige Reflexivität behaupten, sondern vielmehr in alltäglichen Praktiken gründen (vgl. ebd.: 30f.). Grundlage dieser Überlegungen ist, so meine Lesart, dass Praktiken und Akte Subjekte nicht nur am Rande tangieren, sondern vielmehr konstitutiv organisieren.

Während Noë das Verhältnis von Organisation und Re-Organisation in den entsprechenden Passagen noch relativ offen im Sinne eines ,Zeigens‘ oder ,Aufzeigens‘ deutet, beschreibt er es in anderen Passagen genauer. Geht es ihm in den ersten Beispielen etwa des Tanzens darum, überhaupt aufzuzeigen, dass wir durch Praktiken organisiert sind, widmet er sich im weiteren Verlauf genauer der Art und Weise wie diese Transformation beschrieben werden kann. Der damit angelegte Fokus verschiebt die Frage danach, welche Praktiken als organisiert, bzw. reorganisierend zu fassen sind – bzw. auch ob es eine prinzipielle Unterscheidbarkeit zwischen organisierten und nicht-organisierten Praktiken gibt – dahin, wie und unter welchen Bedingungen etwas als Re-Organisierendes auftritt bzw. erfahren wird. Dieses Geschehen lässt sich, wie ich später zeigen möchte, als ,mediales‘ deuten, bzw. im Sinne einer medialen Phänomenologie fassen.

Noë begreift die spezifische Weise künstlerischer – und philosophischer – Reflexivität dort als Disruption, Störung und Destabilisierung (vgl. ebd.: 73) und führt dies an verschiedenen Beispielen aus:

„Richard Serra makes sculptures that get under your skin and change how you feel. It is tempting to credit this to their massive size. There’s no doubt about it: in the presence of unnaturally sloping thirteen-foot-tall hull-like sides of steel, you may feel dizzy and slightly off balance. […] the encounter with the work is a kind of psychological demonstration of the way what you see gets shaped by, and is bout up with, your sense of your body and your position on the ground and in space. […] To encounter these works is to meet up front the fact that you can’t see them, you can’t locate them as objects with fronts, sides and backs and clear boundaries. There’s no standing back and taking in what you see; there’s only stepping in and exploring the lay of the land.“ (Noë 2015: 78)

Und weiter:

„The heart of the Abstract Expressionism exhibition at the Museum of Modern Art in New York a few years ago was the Barnett Newman room. Newman’s paintings seem new; they are startling and they command attention […]. Many of the works on display at MoMa were first shown in 1950 at the Betty Parsons Gallery. Reportedly Newman had then posted a note on the wall of the gallery instructing visitors to view the works from up close; he warned against standing too far back. […] Whatever his intentions may have been, Newman, in admonishing us to resist our natural tendency spontaneously to respond to what there is around us by, in this case, moving back so as to get a better overview of the scene, is inviting us to violate our habits as lookers and thinkers, to confound our unconsidered motivations.“ (ebd.: 80)

Mir scheinen an diesen Beispielen zwei Aspekte bemerkenswert: Erstens versteht Noë die besondere Form künstlerischer Reflexivität gerade nicht im Sinne einer kritischen Distanzierung, vielmehr ereignet sich diese im Vollzug der Wahrnehmung, in der Erfahrung. Es geht also nicht, wie dies etwa ein klassischer oder umgangssprachlicher Reflexionsbegriff nahelegt, um eine nachträgliche Beurteilung als vielmehr um ein prozedurales Geschehen, das in sich über sich hinausweist.[2] Am Beispiel Newmans wiederum zeigt Noë zweitens auf, dass die Künste gezielt Störungen, Disruptionen und Abweichungen habitualisierter Ordnungen und Wahrnehmungsweisen einsetzen, um spezifische Effekte zu erzielen und Wahrnehmungsweisen zu verschieben und zu transformieren.

In The Entanglement scheint mir Noë diese Relationierung von Störung oder Irritation und Re-Organisation aufzugreifen und zu differenzieren. Dabei grenzt er besondere Wahrnehmungsweisen, wie die der Künste oder der Philosophie, von alltäglichen ab, die, so seine These, vielfach unterhalb einer bewussten Wahrnehmung ablaufen würden (vgl. Noë 2023: 98). Diesem ,normalen‘ Verhältnis stellt Noë die Künste gegenüber. Sie, so seine These, stellen nicht einfach Praktiken unter anderen dar, vielmehr sind sie ihm zufolge als Störungen bzw. Irritationen eben dieser Praktiken zu verstehen. Er schreibt:

„The existence of tools, technologies, and organized activities is art’s precondition, rather as straight talk is the precondition of irony. Art does not aim at more tools, more technology, better organization. Instead, art works with these constitutive habitual dispositions; artists make art out of them. So, to return to dancing […] artists don’t merely dance the way the rest of us do at weddings and parties; rather, they take the very fact of dancing and make art out of it. Instead of showcasing it, merely showing it off, they are more likely to disrupt it or interrupt it and in so doing expose it for what it is, an organized activity. In this way they reveal us to ourselves.“ (Noë 2023: 9)

Das Verhältnis von Organisation zu Re-Organisation von Wahrnehmungsweisen wird hier nicht bloß als Transformation von einem Zustand in einen anderen gedacht, sondern vielmehr als ein konstitutiv durch Störungen habitualisierter Ordnung initiiertes Geschehen.

Meine Überlegung hieran anschließend ist, dass gerade die Betonung der Tatsache, dass habitualisierte Wahrnehmungsweisen zumeist unterhalb der Schwelle einer aktiven und bewussten Aufmerksamkeit organisiert sind, einen potenziellen Übergang hin zu aktuellen phänomenologischen Medientheorien aufweist. Die These besteht darin, eine gewisse Parallelität zwischen dem, was Noë unter Prozessen der Reorganisation von Wahrnehmungsweisen durch die Künste versteht und dem, was etwa negativistische Medientheorien unter einer Reflexivität des Medialen beschreiben, zu vermuten. Damit wäre ein Übergang markiert, Reorganisationsprozesse, wie sie Noë beschreibt, im engeren Sinne als mediales Geschehen zu deuten.[3]

Medialität als Entzug

Das Verhältnis von Organisiertheit und Reorganisation wie es Noë adressiert, weist m.E. eine gewisse Ähnlichkeit zu dem auf, was Sibylle Krämer und Dieter Mersch im Rahmen ihrer medientheoretischen Schriften als Entzug im Medialen benennen, bzw. dem, was Krämer auch als „mediale“ bzw. „aisthetische Selbstneutralisierung“ bezeichnet (vgl. Krämer 2020: 28, 30):

„Im alltäglichen Gebrauch bringen Medien etwas zur Erscheinung, aber was sie zeigen, sind gerade nicht die Medien selbst, sondern ihre Botschaften. Im Mediengeschehen ist die sinnlich sichtbare Oberfläche also der Sinn, die Tiefenstruktur aber bildet das nicht sichtbare Medium. Denn Medien ,an-aisthetisieren‘ sich in ihrem Gebrauch, sie entziehen und verbergen sich im störungsfreien Vollzug. […] Wir hören nicht Luftschwingungen, sondern den Wasserkessel pfeifen; wir sehen keine Lichtwellen des Farbspektrums Gelb, sondern einen Kanarienvogel; nicht eine CD, sondern Musik kommt zu Gehör; und die Kinoleinwand ,verschwindet‘, sobald der Film uns gepackt hat. Je reibungsloser Medien arbeiten und zu Diensten sind, umso mehr verharren sie unterhalb der Schwelle unserer Wahrnehmung.“ (Krämer 2020: 27).

Medien entziehen sich in ihrem Vollzug, treten zurück, gerade indem sie etwas anderes sichtbar machen. Wie verhält sich dies zu Noës Überlegungen zur Re-Organisation von Wahrnehmungsweisen? Noë beschreibt, dass habitualisierte Praktiken unterhalb der Schwelle bewusster Aufmerksamkeit organisiert sind. Ich erfahre mich also nicht kontinuierlich als durch Praktiken organisiert. Vielmehr bedarf die Erfahrung von Organisiertheit oder die Reflexion habitualisierter Wahrnehmungsweisen ihrerseits erst spezifischer Interventionen, um ,sichtbar‘ oder ,reflektierbar‘ zu werden. Diese Momente der Störung lassen sich auch als Momente der Lockerung bzw. De– oder Dis-Organisation verstehen.[4] Noch einmal anders gewendet: Es geht mir hier nicht darum, dass wir (durch Praktiken, durch Medien) organisiert sind, sondern um die Momente, in denen wir uns als organisiert erfahren und die hieran anschließenden De- und Re-Organisationsprozesse. Die Reorganisation von Wahrnehmungen ist damit konstitutiv an Prozesse der Störung, also zumindest gradueller De-Organisierung gekoppelt, wie auch umgekehrt Erfahrungen der Organisiertheit dort hervortreten, wo bekannte oder habitualisierte Wahrnehmungsweisen zumindest partiell an ihre Grenzen stoßen.[5] Wie ließen sich nun solche Momente als mediales Geschehen beschreiben?

Wenn Medien sich in ihrem Erscheinen entziehen, ist eine direkte Beschreibung ihrer Medialität, also ihrer performativen Vollzüge und Modalitäten von Wahrnehmbarmachung, nicht möglich (vgl. Mersch 2004: 90-92). Der Entzug des Medialen, wie Mersch ihn beschreibt, stellt also nicht bloß etwas Verborgenes dar, das vollständig aufzudecken ist, sondern ist vielmehr eine konstitutive Bedingung medialer Erscheinungen; so zeigen sich beispielsweise Sichtbarmachung und Unsichtbarmachung im Medialen aneinandergekoppelt (vgl. Mersch 2015b: 39). Wenn sich Medien, so Mersch weiter, damit ihrer direkten Analysierbarkeit entziehen, wenn sie im Erscheinen selbst verschwinden, wenn also ihre Arbeit darin bestünde, sich in der Erfüllung ihrer Funktion auszulöschen, dann könne eine Theorie der ,Medien‘ im Sinne einer Untersuchung ihrer je spezifischen Medialität bestenfalls nur indirekt erfolgen (vgl. Mersch 2012: 306). Hier, so Merschs These, kommen nun künstlerische Strategien und Verfahren ins Spiel, insofern sie gestatten ,Effekte‘ von Medienreflexion zu erzielen:

„[Die Künste] brechen das Medium um, wenden es gegen sich selbst, verstricken es in Widersprüche, um die medialen Dispositive, die Strukturen der Sichtbarmachung oder narrative Operationen dergleichen mehr aufzudecken […].“ (Mersch 2012: 316 f.)

Indem künstlerische Strategien das Medium umbrechen, es gegen sich selbst wenden, würden sie es in Widersprüche verwickeln, um die medialen Dispositive, die Strukturen der Sichtbarmachung oder der narrativen Operationen aufzudecken. Sie können die Medialität des Mediums gegen den Strich wenden, worin auch eine negative Medientheorie ihr eigentliches Profil und ihre Methodik findet (vgl. ebd.: 316 f.). Die Künste, so Mersch, würden fortlaufend gleichsam anamorphotische Manöver des Blickwechsels durchführen, die als Sichtweisen von der Seite eine Reflexion selbst dort erlauben, wo keine Reflexivität im Sinne einer Distanzierung bestehe; es handle sich um mediale Reflexivität, die mittels paradoxer Manöver erlaube, die Medialität des Mediums (oder Aspekte derselben) auszustellen (vgl. ebd.: 2012: 317 f.). Denn ästhetische Praktiken würden vorzugsweise mit metastabilen Konstellationen operieren, mit konträren Gestaltungen, mit Widersprüchen und Paradoxa, um ihre eigenen Prämissen in Bewegung zu versetzen (vgl. Mersch 2015b: 45).

Medialität und Re-Organisation

Angewendet auf Noës Überlegungen zur Reorganisation von Wahrnehmungsweisen lassen sich diese somit auch als mediales Geschehen verstehen. Insofern Medien im Sinne einer „originären Medialität“ grundlegend an der Ermöglichung von Erfahrung beteiligt sind (vgl. Waldenfels 2019: 128), lassen sie sich als organisierende Instanzen im Sinne Noës verstehen. Zugleich erscheinen mir medientheoretische Figuren anschlussfähig zu Noës Theorie, gehören doch Medien, insbesondere in phänomenologischen Positionen, nicht als sekundäre Zwischeninstanzen zur Erfahrung – Worte, Rituale oder Techniken würden dann, so schreibt etwa Waldenfels, nur als Hilfsmittel dienen (vgl. Waldenfels 2010: 161) –, sondern sie gehören genuin zur Modalisierung der Erfahrung. Für das Bildliche hat Waldenfels dies anhand der Begriffe der originären und pervasiven Bildlichkeit beschrieben (vgl. Waldenfels 2019: 206). Umgekehrt ließe sich mit Noë, stärker als dies etwa Mersch bisweilen nahelegt, das Auftreten von Störungen und Irritationen nicht vor allem in den künstlerischen Objekten selbst verorten, sondern vielmehr die Brüche als Anschlussbildungen an habitualisierte Erfahrungsweisen beschreiben.[6] Mediale Reflexivitäten treten dann nicht losgelöst von konkreten Subjekten auf. Es geht also nicht allein darum, dass Wahrnehmungsweisen durch Künste re-organisiert werden (können), sondern wie und wodurch dieses Geschehen initiiert und strukturiert wird, und vor allem auch welchen Subjekten Momente von Irritation und Störung widerfahren. Das Auftreten von Störungen ist in diesem Sinne an habitualisierte Medienpraktiken gebunden, wie diese umgekehrt selbst erst in und durch spezifische Interventionen sichtbar werden. Damit ist schließlich auch ein Übergang hin zu einer Konzeption von Bildung angedeutet, die Bildungsprozesse als mediale Prozesse begreift. Wie verhalten sich die von Noë beschriebenen Prozesse der Re-Organisation von Wahrnehmungsweisen zu transformatorischen Bildungsprozessen, also zur Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen?

In der Konzeption transformatorischer Bildung werden Bildungsprozesse von Rainer Kokemohr und Hans-Christoph Koller konstitutiv an die Erfahrung von Krisen gekoppelt (vgl. Wulftange 2016: 51ff.; Koller 2018: 160ff.). Bildungsprozesse, verstanden als Transformation der Selbst- und Weltverhältnisse, würden im Verständnis Kokemohrs, so Wulftange, durch Erfahrungen des Scheiterns herausgefordert, dadurch, dass bestehende Wahrnehmungs-, Deutungs-, und Handlungsdispositionen nicht mehr ausreichen, um einem Problem angemessen zu begegnen (vgl. Wulftange 2016: 59).

Zentral ist dabei m.E., dass die Artikulation von Selbst- und Weltverhältnissen als mediale verstanden wird (vgl. Jörissen 2015: 51f.), wobei sich die transformatorische Bildungstheorie bisher vor allem der Untersuchung von Bildungsprozessen im Medium der Sprache gewidmet hat (vgl. Koller 2022: 11; Koller 2017). Insofern diese Engführung im gegenwärtigen Diskurs von zahlreichen Autor*innen zunehmend infrage gestellt wird, ließe sich auch von Bildungsprozessen jenseits des Kardinalmediums der Sprache, etwa von medialen Bildungen im Plural sprechen (vgl. Sabisch 2018: 37ff.; vgl. Zahn 2012: 29ff.).

Re-Organisationen lassen sich in diesem Verständnis als ihrerseits medial verfasste Prozesse verstehen, die durch Störungen, Momente der Irritation und des Scheiterns Um- und Neubildungen und damit auch potenziell Bildungsprozesse initiieren können. Die zentrale Frage ist dabei m.E., wie die transformatorische Bildungstheorie den Begriff der Krise konzipiert und wie sich der Krisenbegriff zu den vorangestellten Überlegungen verhält. Anders als Koller und Kokemohr verstehe ich dabei, etwa Bähr et al. (2019: 3, 10) folgend, den Begriff weniger existenziell im Sinne biografischer Krisenerfahrung als vielmehr in einer etwas schwächeren Form als Momente der Irritation. Dafür spricht, wie etwa Andrea Sabisch ausgearbeitet hat, auch, dass mit dem Begriff der Krise immer auch die Vorstellung eines Durchgangsstadiums und damit auch Vorstellungen einer vermeintlich linearen Entwicklung oder impliziten Teleologie wachgerufen werden (vgl. Sabisch 2018: 21). Dagegen macht sie im Rekurs auf Waldenfels ein Spektrum von Fremdheitserfahrungen im Sinne einer ,relativen‘ und ,radikalen‘ Fremdheit für den Bildungsbegriff stark (vgl. ebd.: 22). Umgekehrt ließe sich in Bezug auf das Mediale in einer schwächeren Form vielleicht weniger ausschließlich von Reflexivitäten, also etymologisch einem ,Zurückwerfen‘, als vielmehr von medialen ,Brechungen‘ oder ,Beugungen‘ sprechen. Statt Bildungsprozesse ausschließlich an Krisen und damit an scheiternde Selbst- und Weltverhältnisse zu binden, wäre auch dann von potentiellen Bildungsanlässen zu sprechen, wenn habitualisierte Wahrnehmungsweisen ausgehend von Irritationen deformiert oder gelockert werden, ohne dass diesen Störungen der Charakter elementarer biografischer Krisen zugesprochen wird.

Diese Überlegungen halte ich insofern für die Beschreibung potenzieller Bildungsmomente in Ausstellungen für wichtig und grundlegend, als hier wahrscheinlich nur selten von Krisenerfahrungen im engeren Sinne gesprochen werden kann. Dennoch, so meine These, besitzen Wahrnehmungs- und Erfahrungsprozesse in Ausstellungen das Potenzial, Bildungsprozesse im Sinne einer Befremdung und Irritation zu evozieren. Dabei gehe ich im Anschluss an Noë von einer Doppelfigur der Erfahrung von Organisiertheit und Re-Organisation subjektiver Wahrnehmungsweisen aus, die durch Momente der Störung und Irritation, also Strategien der De-Normalisierung und De-Zentrierung ausgezeichnet sind.[7]

Dieses Geschehen ist dabei, als mediales, an konkrete Situationen gebunden. Die Frage, wie sich Irritationen und Störungen von Wahrnehmung und Erfahrung im Medium Ausstellung ereignen, lässt sich daher schon deshalb nicht losgelöst von konkreten Beispielen darstellen, weil die Ausrichtung von Erfahrungs- und Rezeptionsprozessen in Ausstellungen überaus heterogen ist, Irritationsmomente sich hier also auf sehr unterschiedlichen Ebenen ereignen können. Im Sinne einer explorativen Annäherung an dieses komplexe Geschehen, möchte ich dennoch versuchen, meine theoretischen Überlegungen an einem Beispiel zu konkretisieren.

Explorative Annäherung: Organisation, Deorganisation, Reorganisation

Wer aktuell im Harburger Bahnhof den Übergang zwischen den Gleisen 3 und 4 betritt, sieht neben Mülleimern, Fahrkarten- und Süßigkeitenautomaten, wartenden und ankommenden Fahrgästen auch vier auf den ersten Blick leere Vitrinen.[8] Hell beleuchtet, sind die weißen Flächen relativ unscheinbar, sie erinnern an alltägliche Situationen, in denen Plakate oder Fahrpläne gerade ausgetauscht werden. Sie lenken zunächst nur wenig Aufmerksamkeit auf sich.

Abbildung 1

Abbildungen 2

Tritt man näher an eine der Vitrinen heran, ändert sich an dieser Einschätzung zunächst nur wenig, erst bei genauerem Hinsehen erscheinen befremdende Momente und Details. Der erste Schaukasten scheint zunächst komplett leer zu sein, zeigt aber auf den zweiten Blick ein auf das beschlagene Glas gezeichnetes Herz: Als hätte hier – eine*r der Reisenden? – gegen das kalte Glas gehaucht und dort ein kleines Zeichen hinterlassen. Dabei assoziiere[9] ich diese Vorstellung allerdings eher, als dass ich sie tatsächlich ernsthaft in Betracht ziehe, denn das Kondensat auf der Scheibe verändert sich nicht. Was sich als eigentlich flüchtige Erscheinung präsentiert, ist konserviert und entpuppt sich als fixiertes Bild. Und auch die Spinne, die sonderbar gerahmt durch das Herz im hinteren Bereich der Vitrine zu sehen ist, entpuppt sich als Simulakrum, als bronzene Nachbildung.

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildungen 6

Die gegenüberliegende Vitrine scheint zunächst einen – vom Reinigungspersonal? – vergessenen Wischmopp zu zeigen. Allerdings deuten sich auch hier schnell Ungereimtheiten an: Der Mopp lehnt nicht einfach an der Wand, sondern hält eine Tasse an dieser, die zudem voller Löcher ist. Ich assoziiere die Tasse unmittelbar mit einem Käse, die ganze Konstruktion mit einer Art Falle, als würde sich in der Keramik ein Tier, vielleicht eine Maus verbergen. Bestärkt wird meine Assoziation zudem durch die kleinen schwarzen Krümel, die sich deutlich vom weißen Untergrund abheben und die ich unmittelbar mit Mäusekot verbinde. Es handelt sich, wie ich später erfahre, um schwarzen Ton.

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10

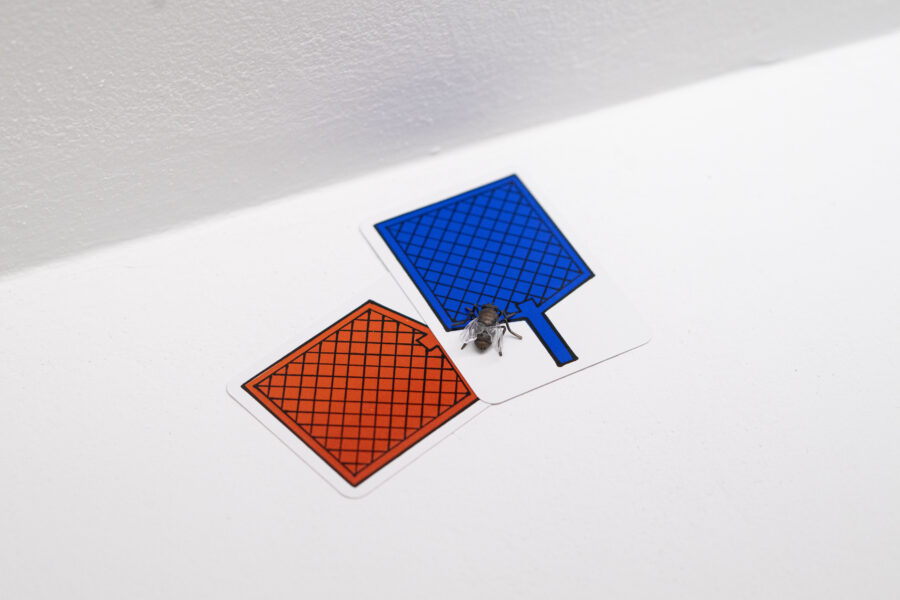

Auch die nächste Vitrine scheint bis auf einige Spielkarten leer zu sein. Anstelle des üblichen Gittermusters zeigen die Rückseiten der Spielkarten allerdings Fliegenklatschen, wobei diese das bekannte Muster motivisch aufgreifen. Die Vorderseite der Karten wiederum zeigt, dass es sich um Pik-Asse handelt, wobei anstelle des großflächigen Farbsymbols allerdings eine im Flug befindliche Schwalbe abgebildet ist. Auffällig scheint mir dabei, dass die Karten zwar zunächst suggerieren, beiläufig platziert, geradezu hingeworfen zu sein, andererseits aber auch sehr bedacht positioniert wirken. So lehnt etwa eine der Spielkarten relativ akkurat auf der in der Vitrine befindlichen Steckdose, beinahe wie auf einem Sockel und auch insgesamt scheint die Relation der Karten zueinander sehr komponiert. Fast wie ein ironischer Kommentar erscheint auch die aus Bronze gebildete Fliege, die sich auf einer der Karten niedergelassen hat.

Abbildung 11

Abbildung 12

In der letzten Vitrine wiederum scheint eine der Karten so geworfen worden zu sein, dass sie in der Hinterwand stecken geblieben ist. Die abgebildete Schwalbe scheint dabei nach oben zu fliegen und dadurch, dass sie sich von der Wand absetzt, sehr plastisch.

Was zeigt sich an diesem sehr stark verdichteten Beispiel in Bezug auf das Verhältnis von Organisation und Re-Organisation?[10]

Zunächst ist auffällig, dass die Arbeiten von Akinori Tao, um die es sich handelt, sehr präzise an der Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem operieren. Sie verweisen einerseits auf die Vitrine als ,Display‘ (vgl. Grave et al. 2018) bzw. ,Rahmung‘ (vgl. Mersch 2013), wenden diese Funktion aber, indem sie wenig oder kaum etwas zu sehen geben; von Weitem erscheinen sie fast wie monochrome, weiße Flächen. Zugleich erscheint das, was sie zeigen, nicht als hervorgehobenes Exponat oder autonomes künstlerisches Objekt, sondern vielmehr als Überbleibsel, Reste oder Spuren einer vorangegangenen Szene bzw. einer rätselhaften Handlung. Es geht, so könnte man sagen, weniger um ein Ausstellen von Präsenz als vielmehr um eine Inszenierung von Absenz, von Abwesenheit. Versteht man diese Bewegung im Sinne einer medialen Reflexion, wäre sie vielleicht als eine Art Dezentrierung zu verstehen: Sie bricht mit der Vitrine als ,Display‘, die üblicherweise etwas anderes in den Blick rückt und inszeniert. Dies geschieht, indem das eigentlich Sichtbare (die ausgestellten Exponate) extrem reduziert wird und damit die mediale Infrastruktur (die Vitrine) in ihrer spezifischen Materialität und mit allen Details, etwa der rauen, mehrfach überstrichenen Hinterwand, den Steckdosen, Haken und Flecken, in den Blick rückt.

Dies gelingt vor allem deswegen, weil die Arbeiten ein Sehen geradezu einfordern, das kontinuierlich zwischen Detaillierung und Distanzierung pendelt. Erst wenn ich nähertrete, kann ich die kleinteiligen Objekte überhaupt sehen und versuchen, sie zueinander in Beziehung zu setzen. Ich beobachte mich dabei, wie ich einerseits im Sehen einzelne Elemente und Details fokussiere, andererseits aber auch zurücktrete und die Vitrinen als ,Tableau‘ bzw. Ganzes betrachte. Diese leibhaften Vollzüge des Sehens (vgl. Dobbe 2003: 268) werden hier m.E. explizit erfahrbar, was vor allem deswegen so gut gelingt, weil die Arbeiten auf die Bahnhofssituation Bezug nehmen, in der zahlreiche visuelle Reize miteinander konkurrieren. Dieses Oszillieren vollzieht sozusagen einerseits eine produktive Umkehrung eines alltäglichen, identifizierenden, flüchtigen Sehens. Andererseits beschränken sich die Arbeiten nicht auf ihre Visualität oder Darstellung, sondern generieren so etwas wie eine ,ikonische Situation‘ (vgl. Haas 2015), die auch mich als Betrachter*in ausrichtet und gewissermaßen zu einer suchenden Annäherung zwingt.

Deutlich wird dabei vor allem, dass die Ausstellung von Tao in einem Modus der Befremdung arbeitet, der nicht einfach eine Vorstufe expliziten Wissens darstellt. So beobachte ich mich selbst, wie ich einerseits assoziierend versuche, Bezüge zwischen den Objekten herzustellen – etwa bezüglich der Schwalben, der Fliegen und der Spielkarten, zwischen Tasse und Mäusekot usw. – es mir aber nicht gelingt, die komplexen Übergänge zu einer Deutung zu verdichten. Vielmehr ändert sie sich, je nachdem, was ich hier in Beziehung setze, wie ich es erfahre und als was ich es deute. Auch der Titel der Ausstellung Jagdspuren legt zwar eine assoziative Spur, schließt diese Suchbewegung aber nicht zu einer einzigen Erzählung oder Bedeutung.

Was das Beispiel m.E. sehr deutlich zeigt, ist erstens, dass künstlerische und mediale Reflexivitäten nicht losgelöst von Subjekten und ihren Vorerfahrungen stattfinden. Zweitens macht es deutlich, dass künstlerische Strategien sich auch im Sinne einer De-Organisation oder Befremdung verstehen lassen, die drittens nicht auf explizite Wissensbildung abzielen, sondern sich in der Erfahrung vollziehen. Indem sie Aufmerksamkeiten beugen oder transformieren, verschieben die Arbeiten Wahrnehmungsweisen, potenziell auch über die konkrete Situation hinaus. Viertens wird deutlich, dass die konkrete Weise der Verschiebung sowohl der Wahrnehmungsweisen als auch der immer wieder neu ansetzenden subjektiven Deutungen weder vom betrachtenden Subjekt ausgeht noch als Objektqualität angesehen werden kann, sondern vielmehr in einem relationalen und vor allem dynamischen Zwischenbereich anzusiedeln ist.[11] Gerade Ausstellungen wie Jagdspuren zeigen dabei zudem, dass das beschriebene Erfahrungsgeschehen sich nicht primär an einzelnen Objekten, sondern in den Übergängen zwischen diesen vollzieht. Für die kunstpädagogische Arbeit könnte so ein möglicher Einsatzpunkt sein, Ausstellungen nicht als Summation von relativ autonomen Einzelwerken, sondern als komplexe, situative Konstellationen zu verstehen.

Fazit

Auf Ebene einer kunstpädagogischen Forschung stellt das vor allem die Relevanz einer medial differenzierten Kasuistik von Bildungsprozessen heraus. Wurden Bildungsprozesse bislang vornehmlich anhand von sprachlichen Artikulationen nachvollzogen und erforscht, wäre danach zu fragen, wie andere Medien, auch Ausstellungen, Bildungsprozesse anders organisieren und modalisieren. Dazu gehört etwa, wie ich abschließend festhalten möchte, auch Ausstellungen nicht, wie bis heute üblich, vornehmlich als textanaloge Gebilde zu verstehen, sondern ihre Medialität ausgehend von der Weise wie sie erscheinen zu konzipieren. Ausstellungen werden nicht wie Texte gelesen, sondern vor allem leibhaft, kinästhetisch erfahren. Gerade an dem hier vorgestellten Beispiel lässt sich zeigen, wie brüchig und dynamisch sich Sinn- und Bedeutungsprozesse im Medium Ausstellung vollziehen, wie sie immer wieder neu- und anders ansetzen müssen und wie stark dieses Geschehen leiblich situiert ist. Wenn Ausstellungen ein Bildungspotenzial zugesprochen wird, dann rücken so neben der Ebene der Wissensvermittlung hier die leibhaften Vollzüge der Ausstellungserfahrung in den Blick. Ausstellungen könnten dann bildend wirken, indem sie nicht bloß Neues oder Unbekanntes zeigen, sondern gerade indem sie habitualisierte Wahrnehmungsweisen irritieren, deformieren und transformieren. Es geht, so könnte man sagen, nicht nur um das, was sich in Ausstellungen zeigt, sondern darüber hinaus auch darum – wie ich am Beispiel Taos versucht habe aufzuzeigen – wie sie zeigen und Wahrnehmungsweisen organisieren.

Entgegen der emphatischen Auffassung des Krisenbegriffs, wie er in der transformatorischen Bildungstheorie festgeschrieben wurde, lässt sich mit Noë der Fokus auf weniger diskontinuierliche Formen, sondern sich eher graduell vollziehende Bildungsprozesse legen. Zugleich wäre aber in diesem Zuge genauer zu befragen, inwieweit die hier dargestellten Verschiebungen von Wahrnehmungsweisen sich über die konkrete Ausstellungssituation hinaus zu neuen Selbst- und Weltverhältnissen stabilisieren (können). Auch vor dem Hintergrund eines abgestuften Fremdheitsbegriffs, wie ihn Waldenfels (2012: 179f.) ausgearbeitet hat, wäre es jedoch m.E. produktiv, nicht nur vom radikalen Begriff der Krise und der damit verbundenen Vorstellung eines Scheiterns von Selbst- und Weltverhältnissen auszugehen, als vielmehr Fremdheit als relationalen Begriff in seiner Spannbreite für die Bildungstheorie und die Kunstpädagogik produktiv zu machen. Damit wäre auf Ebene einer empirischen Erforschung auch kritisch zu untersuchen, inwieweit derartige mit Noë konturierte Verschiebungen von Wahrnehmungsweisen anhand von Fällen als Bildungsprozesse rekonstruiert werden können.

Ein Einsatzpunkt könnte hier sein, im Sinne Noës von einer stärkeren Verflechtung alltäglicher und künstlerischer Praktiken auszugehen. So erschöpfen sich, wie Sophia Prinz schreibt, ästhetische Konstellationen nicht nur in einem ,anderen Sehen‘ oder einem ,anderen Wissen‘ – z.B. der Künste –, sondern zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie die Funktionsweise der soziomateriellen Tableaus, bzw. der alltäglichen ästhetischen Dispositive, mitausstellen (vgl. Prinz 2021). Ausstellen und Kuratieren sind in diesem Sinne keine bloß kunstimmanenten Praktiken, sondern hängen, so Prinz, mit den Grundoperationen des Ordnens, Einrichtens und Gestaltens alltäglicher Dinge zusammen. Die Frage, inwieweit Ausstellungserfahrungen derartig grundlegende kulturelle Praktiken transformieren, wäre dann nicht nur theoretisch, sondern vor allem auch empirisch weiter zu untersuchen. Dafür bedarf es m.E. eines Forschungszugangs, der gerade die irritierenden Wirkungen von Ausstellungen nicht einfach als Vorstufe eines letztlich explizierbaren Wissens versteht, sondern vielmehr die komplexen Erfahrungsprozesse in ihrer Dynamik ernst nimmt. Gerade in diesem sich zwischen organisierenden, de-organisierenden und re-organisierenden Praktiken formierenden Geschehens scheint mir eine Möglichkeit zu liegen, sich dem bildenden Potenzial von Ausstellungen anzunähern.

Bildnachweise

Abb.1-12: Fotodokumentation der Ausstellung „Jagdspuren“ von Akinori Tao im Kunstverein Harburg, Copyright: Maik Gräf/Kunstverein Harburger Bahnhof e.V.

Literatur

Alloa, Emmanuel (2011): Das durchscheinende Bild. Konturen einer medialen Phänomenologie. Zürich: diaphanes.

Badura, Jens/Dubach, Selma (2015): Denken/Reflektieren (im Medium der Kunst). In: Badura, Jens/Dubach, Selma/Haarmann, Anke/Mersch, Dieter/Rey, Anton/Schenker, Christoph/Pérez, Toro Pérez, Germán (Hrsg.): Künstlerische Forschung. Ein Handbuch. Zürich/Berlin: diaphanes, S.123-126.

Bähr, Ingrid/Gebhard, Ulrich/Krieger, Claus/Lübke, Britta/Pfeiffer, Malte/Regenbrecht, Tobias/Sabisch, Andrea/Sting, Wolfgang (2019): Irritation im Fachunterricht. Didaktische Wendungen der Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. In: Bähr, Ingrid/Gebhard, Ulrich/Krieger, Claus/Lübke, Britta/Pfeiffer, Malte/Regenbrecht, Tobias/Sabisch, Andrea/Sting, Wolfgang (Hrsg.): Irritation als Chance. Bildung fachdidaktisch denken. Wiesbaden: Springer VS, S. 3-39.

Bal, Mieke (2010): Guest Column: Exhibition Practices. In: Modern Language Association of America, Vol. 125, Jan 2010, S. 9-23.

Birnbaum, Daniel/Wallenstein, Sven-Olov (2019): Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition. Berlin: Sternberg.

Dobbe, Martina (2003): Das verkörperte Auge. Einige bildwissenschaftliche Fragen an das Medium Plastik. In: Dobbe, Martina/Gendolla, Peter (Hrsg.): Winter-Bilder. Zwischen Motiv und Medium. Festschrift für Gundolf Winter zum 60. Geburtstag. Siegen: Universitätsverlag Siegen – universi, S. 259-274.

Grave, Johannes/Holm, Christiane/Kobi, Valérie/van Eck, Caroline (2018): The Agency of Display. Objects, Framings and Parerga — Introductory Thoughts. In: Dies. (Hrsg.): The Agency of Display. Objects, Framings and Parerga. Dresden: Sandstein, S.7-19.

Haas, Bruno (2015): Die ikonischen Situationen. München: Verlag Wilhelm Fink.

Hahn, Annemarie/Schroer, Nada Rosa/Hegge, Eva/Meyer, Torsten (2018): Curatorial Learning Spaces – Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Curatorial Learning Spaces. Reihe Kunst Medien Bildung, Band 11. München: kopaed, S. 9-19.

Hoffmann, Katja (2013): Ausstellungen als Wissensordnung. Zur Transformation des Kunstbegriffs auf der Documenta 11. Bielefeld: transcript.

Jörissen, Benjamin (2015): Transgressive Artikulation: Ästhetik und Medialität aus Perspektive der strukturalen Medienbildung. In: Hagener, Malte/Hediger, Vinzenz (Hrsg.): Medienkultur und Bildung. Ästhetische Erziehung im Zeitalter digitaler Medien. Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 49-64.

Koller, Hans-Christoph (2017): Bild(ungs)theoretische Anregungen. Kommentar zum Beitrag von Andrea Sabisch. In: Meyer, Torsten/Sabisch, Andrea/Wollberg, Ole/Zahn, Manuel (Hrsg.): Übertrag. Reihe Kunst Medien Bildung. Bd.2. München: kopaed, S.113-115.

Koller, Hans-Christoph (2018): Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. 2. aktualisierte Aufl.. Stuttgart: Kohlhammer.

Koller, Hans-Christoph (2022): Zur Entwicklung von Rainer Kokemohrs Bildungsprozesstheorie. In: Koller, Hans-Christoph /Sanders, Olaf (Hrsg.): Rainer Kokemohrs „Der Bildungsprozess“ und sechs Antwortversuche. TheorieBilden. Bielefeld: transcript, S. 9-25.

Krämer, Sybille (2020): Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Lepp, Nicola (2014): Diesseits der Narration: Ausstellen im Zwischenraum. In: Stapferhaus Lenzburg/Lichtensteiger, Sibylle/Minder, Aline/Vögeli, Detlef (Hrsg.): Dramaturgie in der Ausstellung. Begriff und Konzepte für die Praxis. Bielefeld: transcript, S.110-116.

Mersch, Dieter (2004): Medialität und Undarstellbarkeit. Einleitung in eine ,negative‘ Medientheorie. In: Krämer, Sybille (Hrsg.): Performativität und Medialität. München: Wilhelm Fink, S. 75-95.

Mersch, Dieter (2012): Tertium datur. Einleitung in eine negative Medientheorie. In: Münker, Stefan/Roesler, Alexander (Hrsg.): Was ist ein Medium? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 304-321.

Mersch, Dieter (2013): Sichtbarkeit/Sichtbarmachung: Was heißt ,Denken im Visuellen‘. Online: http://www.dieter-mersch.de/Texte/PDF-s/ http://www.dieter-mersch.de/.cm4all/iproc.php/Mersch_Denken%20im%20Visuellen_2013.pdf?cdp=a. [21.04.2020]

Mersch, Dieter (2015a): Epistemologien des Ästhetischen. Zürich/Berlin: diaphanes.

Mersch, Dieter (2015b): Wozu Medienphilosophie? Eine programmatische Einführung. In: Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie. 1(1), S. 13-48.

Miersch, Beatrice (2023): Queer Curating – Zum Moment kuratorischer Störung. Bielefeld: transcript.

Muttenthaler, Roswitha/Wonisch, Regina (2006): Gesten des Zeigens. Zur Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen. Bielefeld: transcript.

Noë, Alva (2015): Strange Tools. Art and Human Nature. New York: Hill and Wang.

Noë, Alva (2023): The Entanglement. How Art and Philosophy Make Us What We Are. Princeton: Princeton University Press.

Prinz, Sophia (2021): Konstellieren. Wissen der Künste 05/2021. Online: https://wissenderkuenste.de/texte/10-2/konstellieren/pdf/ [Zugriff: 20.12.2023]

Reitstätter, Luise (2015): Die Ausstellung verhandeln. Von Interaktionen im musealen Raum. Bielefeld: transcript.

Sabisch, Andrea (2018): Bildwerdung. Reflexionen zur pathischen und performativen Dimension der Bilderfahrung. München: kopaed.

Sabisch, Andrea/Zahn, Manuel (2018): Visuelle Assoziation. Zur Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Visuelle Assoziationen. Bildkonstellationen und Denkbewegungen in Kunst, Philosophie und Wissenschaft. Hamburg: Textem, S. 7-17.

Thompson, Christiane (2009): Bildung und die Grenzen der Erfahrung. Randgänge der Bildungsphilosophie. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Voss, Christiane (2010): Auf dem Weg zu einer Medienphilosophie anthropomedialer Relationen. In: ZMK Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung. Medienphilosophie. Jg. 1 (2010), Nr. 2, S. 169-184.

Waldenfels, Bernhard (2002): Bruchlinien der Erfahrung. Phänomenologie, Psychoanalyse, Phänomenotechnik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Waldenfels, Bernhard (2010): Bewährungsproben der Phänomenologie. In: Philosophische Rundschau. Jg. 57, Nr. 2 (2010), S.154-187.

Waldenfels, Bernhard (2012): Hyperphänomene. Modi hyperbolischer Erfahrung. Berlin: Suhrkamp.

Waldenfels, Bernhard (2019): Phänomenologie der Aufmerksamkeit. 4. Aufl.. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Werner, Elke Anna (2019): Evidenzen des Expositorischen. Zur Einführung. In: Krüger, Klaus/Werner, Elke A./Schalhorn, Andreas (Hrsg.): Evidenzen des Expositorischen – Wie in Ausstellungen Wissen, Erkenntnis und ästhetische Bedeutung erzeugt wird. Bielefeld: transcript, S. 9-41.

Wulftange, Gereon (2016): Fremdes – Angst – Begehren. Annäherungen an eine Theorie transformatorischer Bildungsprozesse. Reihe TheorieBilden. Bielefeld: transcript.

Zahn, Manuel (2012): Ästhetische Film-Bildung. Studien zur Materialität und Medialität filmischer Bildungsprozesse. Reihe TheorieBilden. Bielefeld: transcript.

Anmerkungen

[1] Ich möchte hier nur auf die aktuellen Diskurse zu einer „Epistemologie des Ästhetischen“ (Mersch 2015a) bzw. einer „künstlerischen Forschung“ (vgl. Badura/Dubach 2015) verweisen, die gerade die Engführung des Wissensbegriffs auf die Sprache und das Propositionale kritisieren und dagegen andere Formen des Wissens akzentuieren.

[2] Mit dem Reflexionsbegriff zwischen Philosophie und (Kunst-)Pädagogik hat sich u.a. Katja Böhme differenziert auseinandergesetzt (vgl. Böhme 2022: 66ff.). Sie argumentiert u.a. im Rekurs auf Käte Meyer-Drawe für einen Reflexionsbegriff als leiblich grundiertes und situiertes Geschehen (vgl. ebd.: 70ff.) und plädiert dafür die pathische Seite der Reflexion stärker gegenüber Versuchen eines Verfügbarmachens von Fremdheit zu gewichten (vgl. ebd.: 84ff.).

[3] Während Noë primär von (Alltags-)Erfahrungen ausgeht, wäre im Sinne einer medialen Phänomenologie auch danach zu fragen, wie Habitualisierung und Störung auch an mediale Instanzen und Infrastrukturen gekoppelt sind. Denn Medien, so argumentiert Waldenfels, dienen nicht bloß der Wiedergabe und Weitergabe vorgegebener Erfahrungen, sondern sind originär an der Ermöglichung von Erfahrung beteiligt (vgl. Waldenfels 2019: 128). Sie fungieren als Zwischeninstanzen, durch deren Mitwirkung sich das Kommen und Gehen der Erfahrung kondensiere, artikuliere und festige (vgl. ebd.: 113).

[4]Ich werde mich im Folgenden eher auf Prozesse der De-Organisation beschränken, um die relative Ausprägung der Befremdung, etwa gegenüber dem starken Begriff der Krise, in der transformatorischen Bildungstheorie zu betonen, die ich eher mit dem Begriff der Dis-Organisation assoziieren würde.

[5] Ich möchte hier die De-Organisation vor allem deshalb so explizit machen, weil m.E. erst so ein angemessenes Verständnis formuliert werden kann, dass Störungen, Momente der Befremdung und Irritationen keine bloßen Durchgangsstellen im Verhältnis von Organisation und Re-Organisation darstellen, sondern im Sinne einer pathisch-responsiven Erfahrungskonzeption als konstitutiv verstanden werden müssen (vgl. Waldenfels 2002).

[6] Exemplarisch wird diese Fokussierung etwa in dessen Äußerungen zu Malewitsch deutlich (vgl. Mersch 2015a: 141ff.). Christiane Voss etwa kritisiert u.a. an Mersch, dass dieser die irreduzibel relationale Verfasstheit von Medien tendenziell ausblenden würde und von den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Medium abstrahiere (vgl. Voss 2010: 175). Voss kritisiert darüber hinaus Merschs Begriff der Medienreflexion, insofern dieser all das in die Latenz abdränge, was sich eben nur im und bedingt durch den aktualen Bezug von Mensch und Medium aufeinander prozessiere (vgl. ebd.: 180).

[7] Es wäre m.E. interessant, das hier adressierte Verhältnis etwa zu Jörissens Begriff der ,transgressiven Artikulation‘ in Beziehung zu setzen, um auch hier die Spannbreite möglicher Relationierungen zu erweitern (vgl. Jörissen 2015: 60).

[8] Die Ausstellung Jagdspuren von Akinori Tao lief vom 09.12.2023 bis zum 25.02.2024. Ich danke dem Kunstverein Harburg und Akinori Tao für die Bereitsstellung der Dokumentationsfotografien und die Bildrechte.

[9] Ich beziehe mich hier auf den von Andrea Sabisch und Manuel Zahn entwickelten Begriff der visuellen Assoziationen (vgl. Sabisch/Zahn 2018).

[10] Ich habe mich aufgrund des Artikelformats dazu entschieden, die textliche Beschreibung der Ausstellung sehr stark zu raffen und setze anstelle einer dichten Beschreibung auf eine Verschränkung zwischen Bild und Text. Die Bilder artikulieren und konkretisieren dabei (hoffentlich) das, was der Text nur andeuten kann.

[11] Ich denke in diesem Zusammenhang etwa an Christiane Thompsons Überlegungen zur Negativität bildender Erfahrung (vgl. Thompson 2009: 194), aus denen sie folgert, dass eine qualitativ empirische Bildungsforschung eine Verschiebung von rekonstruktiven Methodologien erfordere, die ihren strategischen und dekonstruktiven Einsatz mitführen und gegenwärtig halten müsste (vgl. ebd: 219). Eine Möglichkeit bestehe, so Thompson, darin, die Auseinandersetzung des Ichs mit kulturellen Gegenständen auf der Folie der Unmöglichkeit letzter Aneignung zu thematisieren, also eine Subjektivierung auf der Grenze von Erkennen und Verkennen des Ichs zu situieren (vgl. ebd.).