Transkulturelle Bild(ungs)arbeit. Wechselseitige Lernprozesse durch fotografische Praxis

Von Nadja Köffler, Vera Brandner

Abstract

Auf Basis transkultureller Ansätze sucht der nachfolgende Beitrag nach Möglichkeiten, den Raum zwischen „selbst“ und „fremd“ als Interaktionsraum zu nutzen, in dem aus verschiedenen Perspektiven auf sich und andere geblickt und voneinander gelernt wird. Hierfür schlagen wir den Einsatz „fotografischer Praxis“ vor und beleuchten die generativen, identitätsstiftenden und relationalen Eigenschaften der Fotografie, um festgefahrene Wahrnehmungsformen zu entfixieren und mit Mehrdeutigkeit und Andersartigkeit umgehen zu lernen.

1. Einleitung

„Eine Person kann ganz widerspruchsfrei amerikanische Bürgerin von karibischer Herkunft mit afrikanischen Vorfahren, Christin, Liberale, Frau, Vegetarierin, Langstreckenläuferin, Feministin, Heterosexuelle, Tennisfan et cetera sein“, schreibt der Ökonomie-Nobelpreisträger Amartya Sen in seinem Buch „Die Identitätsfalle“ (2007: 33f.) und bringt damit seine Kritik an der essentialistischen Illusion, der Mensch sei auf eine einzige Identität und damit auf eine Kultur reduzierbar, zum Ausdruck. Vorliegenden Auszug zitiert auch Bernd Wagner (2012) und unterstreicht, dass der Mensch aufgrund vielfacher Einflussfaktoren wie der Globalisierung, des technologischen Fortschritts (z.B. Kommunikationstechnologie, Luftfahrt etc.) und der damit in Zusammenhang stehenden Kommunikationskultur und Mobilität unentwegt mit verschiedensten Kulturen (z.B. Breiten-, Sub- und Alternativkulturen) in Berührung kommt und diese wiederkehrend in Beziehung zur eigenen kulturellen Identität setzt. Aus postkolonialer Perspektive sind diese Kulturen in Abkehr zu Johann Gottfried Herders traditionellem Kugelmodel weder als „statisch“ noch „rein“ zu begreifen. Kulturen haben sich über Jahrhunderte hinweg wechselseitig durchdrungen (vgl. Wagner 2012: 249) und sich aufgrund der damit verbundenen Vermischung von Wertesystemen, Glaubenssätzen und Lebensweisen immer wieder aufs Neue transformiert. So heterogen und hybride Kulturen ihrem Wesen nach sind, so veränderlich und inhomogen sind auch die darin verankerten Identitäten. Weder Kultur noch Identität sind diesem Ansatz folgend in sich ruhende und ursprüngliche Einheiten, bei denen eindeutig eine Grenzlinie zwischen dem Eigenen und dem Fremden gezogen werden kann (vgl. Wagner 2012: 248), sondern sie erweisen sich als Produkt immerwährender Verschmelzungs- und Neuausprägungsprozesse, die multiple Zugehörigkeiten, Orientierungen und Positionierungen ermöglichen.

Diese Sicht auf Kulturen und Identitäten ist jedoch nach wie vor nicht im Mainstream angekommen. Im Gegenteil – der Wunsch nach Einheitlichkeit, Eindeutigkeit, klaren Kategorien von „selbst“ und „fremd“, sowie die daraus resultierenden Formen von Nationalismen, Rassismen und anderen menschenrechtsfeindlichen Ausgrenzungsmechanismen bestimmen mehr denn je den Alltag. Konservative „Leitkulturbefürworter*innen“ propagieren die Anpassung an einen für alle verbindlichen Wertekanon und Moralkodex, was dazu führt, dass das Wahrnehmen, Hinterfragen, Annehmen und Ausverhandeln verschiedener und sich widersprechender Sichtweisen auf und Deutungen von Welt dabei nicht als kulturelle Praktiken gelernt und gelebt werden können. Einheitlichkeit und Gleichschaltung verspricht Harmonie, Wohlstand und Sicherheit. Im Gegensatz dazu bringt das Infragestellen von vorgegebenen Sichtweisen und Orientierungen durch einen offenen und neugierigen Umgang mit dem Anderen verständlicherweise eine Beunruhigung mit sich, die in der Angst, vermeintlich haltgebende Sicherheit zu verlieren, begründet liegt. So wird das Andere nicht als Bereicherung, sondern ausschließlich als Gefahr bzw. Bedrohung wahrgenommen, auf das mit Unbehagen und Ablehnung reagiert wird (z.B. in Form der Konstruktion von Feindbildern und der Wiederkehr und Festigung von Nationalismen). Was durch Gleichschaltung versprochen wird, verschleiert, dass ein harmonisches Miteinander nur möglich ist, wenn Menschen nach ihren unterschiedlichen Bedürfnissen leben und sich auch zum Ausdruck bringen dürfen.

In unserem Beitrag hinterfragen wir, inwiefern Grenzen nicht nur als Landmarker betrachtet werden können, an denen das Eigene endet und das Fremde beginnt. Wir suchen nach Möglichkeiten, den Ort zwischen „selbst“ und „fremd“ als produktiven Zwischenraum zu betrachten, an dem sich Menschen treffen, um zu verweilen, um aus verschiedenen Blickwinkeln auf sich und die Anderen zu blicken und voneinander zu lernen. Wir folgen dabei einem Bildungsideal, das sich in den Dienst der Förderung eines selbstbestimmten und friedvollen Zusammenlebens stellt und im Sinne der transkulturellen Kunstpädagogik nach Ansgar Schnurr (vgl. 2018b: 78) einen mündigen Umgang mit Andersartigkeit (Alterität), Uneindeutigkeit (Ambiguität) und Widerstreit (Dissens) anstrebt. Die Herausforderung liegt also darin, Räume zu eröffnen, in denen Anders-Sein sowie die Pluralität und Hybridität der eigenen Identität als Selbstverständlichkeit aufgefasst wird, die es einerseits zu entdecken und auszuhalten wie auch auszugestalten und weiterzuentwickeln gilt. Identitätsbildung bedeutet in solcherlei Bildungsräumen ein fortwährendes Changieren zwischen „Wurzeln“ finden und „Flügel“ entfalten (vgl. Kolland 2015). Fraglich ist dabei, wie das Changieren zwischen „Wurzeln finden“ und „Flügel entfalten“ und das Verständnis für die Hybridität und Pluralität von Kultur(en) und Identität(en) bei jungen Menschen nachhaltig unterstützt und gefördert werden können.

Wir schlagen vor, die Fotografie für solcherlei Herausforderungen als transkulturelles Medium zu nutzen. Der Begriff „der“ Fotografie verweist in diesem Beitrag sowohl auf das fotografische Handeln als Methode wie auch auf das durch dieses Handeln hervorgebrachte Resultat (Bild), das zudem verschiedene Genres (Porträtfotografie, Kunstfotografie etc.) sowie Techniken (vgl. Köffler 2020a: 259) umfassen kann. Als fotografische Praxis (vgl. Brandner 2020: 98, 173) verstehen wir eine Form des prozessorientierten und generativen Arbeitens mit der Fotografie bei dem die Beteiligten abwechselnd in die Rolle der Fotograf*innen, Betrachter*innen und Bildmotive schlüpfen und Reflexivität die Basis für gemeinsames Handeln bildet. So lautet die Leitfrage unserer Ausführungen wie folgt: Inwiefern können durch fotografische Praxis mit jungen Menschen Vieldeutigkeit und Fremdheit sowie die Verstrickungen des menschlichen Subjekts in globale Machtverhältnisse anerkannt und bearbeitet werden, um Verschiebungen auf individueller und kollektiver Ebene auszuloten und auszuhandeln? In Abschnitt zwei werden dazu theoretische Erläuterungen gegeben. Es werden vorerst zentrale Charakteristika und spezielle Qualitäten der Fotografie beschrieben, um darauf basierend herauszuarbeiten, wie fotografische Praxis und kultureller Differenz miteinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen. Diese Verwobenheit führt in Abschnitt drei zur Erläuterung verschiedener Prinzipien, Methoden und Zugänge, die sich für transkulturelle Bildungsprozesse besonders gut eignen. Ziel ist es anhand dieser Methoden und Zugänge bestehende Differenzen sichtbar und verhandelbar zu machen. Anstatt vor der Vieldeutigkeit, die sowohl mit der Fotografie als auch mit der Auseinandersetzung mit Kultur und Identität bestehen, zu fliehen, gilt es genau diese mit all ihren inhärenten Ambivalenzen nutzbar zu machen. Die in Abschnitt drei beschriebenen Ideen, Beispiele und Gedanken resultieren aus unterschiedlichen kunstpädagogisch-orientierten und transdisziplinären Projekten, die sowohl an der Universität Innsbruck, am Institut für Internationale Entwicklung in Wien, am Methodenzentrum der Leuphana Universität Lüneburg wie auch an der Privaten Pädagogischen Hochschule Edith Stein z.B. im Rahmen der Ausbildung von Primar- und Sekundarstufenlehrer*innen und Sozialpädagog*innen sowie im Kontext der Bildungsarbeit des interkulturellen Vereins ipsum und in Kooperation mit dem Deutschen Jugendfotopreis in den letzten Jahren und Monaten durchgeführt wurden.

2. Die Potenziale der Fotografie für transkulturelle Bild(ungs)arbeit

Wenn man „Transkulturalität“ als ein (Lebens-)Prinzip versteht, als eine bestimmte Art und Weise, dem Unbekannten zu begegnen, um sich zu einem mündigen, selbstverantwortlichen, respektvollen Menschen in einer globalisierten Welt hinzuentwickeln, dann ist die Auseinandersetzung mit Transkulturalität als eine wichtige Bildungsaufgabe aufzufassen. Diese muss jede Faser der formalen, non-formalen und informellen Bildung durchdringen. Um kulturelle Zugehörigkeiten bewusst erfahrbar wie auch sichtbar und damit verhandelbar zu machen, bedarf es einer Auseinandersetzung mit den Selbst-, Fremd- und Weltverhältnissen, die Individuum und Gesellschaft über gemeinsame Wertesysteme und Lebenspraxen miteinander verbinden wie auch voneinander abgrenzen. Dafür braucht es Räume, in denen Begegnungen mit dem Eigenen und dem Fremden stattfinden können und in denen miteinander an bestehenden Differenzen und Vorurteilen gearbeitet werden kann. Diese Räume sollten als Interaktionsräume begriffen werden, in denen Trennendes und Verbindendes gleichermaßen eine Rolle spielen und als Basis dienen, um neue Freiräume und Denkweisen auszuloten.

Nach Homi Bhabha und seinem Konzept des „third space“ (2004) geht es hier um eine Art zwischenräumlichen Übergang zwischen festen Identifikationen, bei dem einander fremde Bedeutungen und Einstellungen wechselseitig übersetzt werden und in einen permanenten Prozess der Neuverhandlung und Neugestaltung treten. Auf den ersten Blick mag der dritte Raum nach Bhabha wie eine Metapher erscheinen, die sich theoretisch sehr schön entwickeln lässt, dabei jedoch völlig lebensfern bleibt. Wird der dritte Raum weniger als theoretisches Konzept und viel mehr als methodologische Leitlinie für einen angemessenen Umgang mit Vielfalt und Differenz (vgl. ebd.: 55) herangezogen, können daraus in der pädagogischen Praxis Situationen organisierter Reflexion zwischen „eigen“ und „fremd“ geschaffen werden. Es geht darum, soziale Widersprüche auf partizipative Weise greifbar und verhandelbar zu machen. Dabei entstehen Artikulationsräume, die durch die gemeinsame Auseinandersetzung auch zu Handlungsräumen weiterentwickelt werden können (vgl. Vilsmaier/Brandner/Engbers 2018).

Als interessantes Medium für die Umsetzung bzw. die Erschließung solcher dritten Räume in transkulturellen Kontexten erweist sich die Fotografie bzw. die „fotografische Praxis“. Die Eignung der Fotografie für das Erschließen von dritten Räumen in transkulturellen Bildungskontexten liegt darin begründet, dass die Fotografie mittlerweile zu einer vertrauten Alltagshandlung von jungen Menschen geworden ist. Vor allem durch den niederschwelligen Zugang und die Omnipräsenz von Kameras in Gegenständen des alltäglichen Lebens wie in Smartphones und Laptops, gepaart mit dem Aufkommen stark bildbasierter sozialer Kommunikationsplattformen (instagram, snapchat etc.), ist das fotografische Bild zu einem der beliebtesten Medien und der „meist gebräuchlichen Form der Bilderzeugung und Bildverbreitung“ (Abel/Deppner 2013: 9) unserer Zeit avanciert. Gerade diese Vertrautheit im Umgang mit der fotografischen Technik, die in medienpädagogischen Kontexten zurecht immer wieder kritisiert wurde und wird (z.B. im Kontext des „blinden“ bzw. unreflektierten Produzierens, Verfälschens, Publizierens und Kommentierens von Fotografien), ist für die transkulturelle Bildungsarbeit hingegen ein wichtiger Aspekt, da diese Vertrautheit mit dem Medium Halt und Sicherheit im Rahmen der Erkundung des Differenten geben kann (vgl. Köffler 2020a, S. 251f.).

Weitere Begründungen bestehen sowohl in der Medialität und Eigenart des fotografischen Mediums selbst, in den vielfältigen Möglichkeiten seines Einsatzes im kulturellen Vermittlungskontext, in seiner historischen und gesellschaftlich gewachsenen Rolle und damit in Zusammenhang stehenden Verwendungsweisen sowie in ihrer ambivalenten Wirkungsweise. Einerseits kann der Einsatz von Fotografie zu vereinfachten, stereotypen Sichtweisen und zu unterdrückerischen Verhältnissen führen, vor allem wenn es darum geht, dass Andersartigkeit durch Fotografie bezeugt werden soll, um beispielsweise hegemoniale Verhältnisse zu stabilisieren. Andererseits bergen spezielle Qualitäten des fotografischen Mediums, wenn man einen entsprechenden Umgang damit pflegt, die Möglichkeit, die Welt in ihrer Vielschichtigkeit lesen zu lernen und die Differenzen zwischen dem Eigenen und dem Anderen als Geschenk und nicht als Bürde anzunehmen. In der Folge führen wir einige dieser speziellen Qualitäten der Fotografie an, die begründen, warum sich der Einsatz fotografischer Medien für transkulturelle Bildungsprozesse besonders eignet. Es handelt sich dabei um identitätsstiftende, undisziplinierte, relationale und generative Qualitäten.

2.1. Die identitätsstiftende Fotografie

Das fotografische Medium und individuelle wie kollektive Identitätskonstruktionen sind aus historischer Sicht eng miteinander verflochten. Betrachtet man die indexikalische Verfasstheit der Fotografie, also die Möglichkeit der Fixierung der von einem Gegenstand ausgehenden Lichtreflexionen auf einer lichtempfindlichen Oberfläche, wird verständlich, warum die fotografische Technik, wie Kerstin Brandes (2010: 18) schreibt, „zum prominenten inszenatorischen Ort der Selbst- und Fremddarstellung geworden [ist; von der Verfass. hinzugefügt]: zu einem ‚Identitätsausweis‘.“ Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war man der Überzeugung, dass sich Identität, damals noch verstanden als ein festgeschriebenes, abgrenzbares und einheitliches Konstrukt, beispielsweise im Bildnis einer Person zu erkennen gibt und unter Zuhilfenahme der fotografischen Technik wahrheitsgetreu und unverfälscht wiedergegeben wie auch „fixiert“ werden kann. Für Brandes (2010: 21) arbeitet die Fotografie „der visuellen Festschreibung von ‚Identität‘ und ‚Differenz‘ zu, sie ist das ultimative Medium des […] Stillstellens.“ So ist es wenig verwunderlich, dass die Porträtfotografie vor allem im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts boomte – in einer Zeit, in der das Bürgertum sein Selbstbild entwarf (vgl. Brandes 2010: 49). Im selben Atemzug wurde durch die damit einhergehende visuelle Klassifizierung von Menschen nach ihrem Erscheinungsbild auch das gesellschaftlich Auszuschließende und „Minderwertige“ fotografisch markiert, wie es am Beispiel der Verbrecherfotografie oder der ethnografischen Fotografie dieser Zeit zum Ausdruck kommt. Das Paradigma der indexikalischen Referenzialität und der damit in Zusammenhang stehende Nimbus des Authentischen verführte bis zum Aufkommen konstruktivistischer Fototheorien zudem zu einer stark naturalistischen Betrachtung des Abgebildeten als „Es-ist-so-gewesen-Zustand“ (Barthes 1989).

Die identitätsstiftenden Eigenschaften der Fotografie wurden also im Laufe der Geschichte immer wieder zum Einsatz gebracht, um hegemoniale Verhältnisse herzustellen, zu stützen oder zu reproduzieren. Nach wie vor und immer wieder werden durch den Gebrauch der Fotografie Zu- und Festschreibungen über andere gemacht. Menschen werden in Bildern fixiert, Stereotype werden durch das Abbilden, Zeigen und Verbreiten von Fotos produziert, bestätigt und reproduziert. Es ist jedoch nicht das Medium der Fotografie per se, das unterdrückt, es sind vielmehr die Fest- und Zuschreibungen, die von den Einen über die die Anderen durch die Fotografie unter Referenz auf ihre indexikalische Eigenschaft gemacht bzw. vermittelt werden. Diese fixierten Bilder und fixierten Ansichten können zwar als Ausschnitte einer bestimmten Wirklichkeit in einem bestimmten Zusammenhang betrachtet werden, dürfen jedoch nicht als allgemeingültige und unveränderliche Wirklichkeit aufgefasst werden. Das Umgehen mit den identitätsstiftenden Qualitäten der Fotografie und den Selbst- und Fremdbildern, die durch sie erzeugt, fixiert und erfahrbar gemacht werden, sollte mit derselben Selbstverständlichkeit und Konsequenz wie das Lesen und Schreiben von Buchstaben und Worten gelernt werden. Es muss ins Bewusstsein gerückt werden, dass, je nach Situation, das Beherrschen verschiedener Lesarten notwendig ist, um mit der Vieldeutigkeit von fotografischen Bildern entsprechend umgehen und verschiedene Interpretationsspielräume sinnvoll nutzen zu können. Dazu muss aber erst einmal die Vieldeutigkeit der Fotografie als Bereicherung für unser Selbst- und Weltverstehen anerkannt und gewürdigt werden. Betrachtet man die identitätsstiftenden Eigenschaften losgelöst von machtspezifischen und unterdrückenden Dynamiken, können sie auf konstruktive Weise für transkulturelle Verstehensprozesse genutzt werden. Es geht dabei darum zu erkennen, dass jede*r Einzelne als Akteur*in einen gestalterischen Beitrag in der permanenten Auseinandersetzung mit dem Eigenen und dem Anderen leistet.

2.2. Die undisziplinierte Fotografie

Dadurch, dass sich die Fotografie zudem durch „Nicht-Zugehörigkeit“ zu nur einer Lebenswelt, einer Kultur, einem Kontext oder einer Forschungsdisziplin auszeichnet, hat sie sich als transkulturell, transkontextuell und transdisziplinär verhandelter Gegenstand monokulturellen und monodisziplinären Deutungshoheiten entzogen. Thomas Abel und Martin Roman Deppner (2013) bezeichnen diese Eigenschaft als „undiszipliniert“, was weniger das Täuschungspotenzial oder das Infragestellen von Sichtbarkeitsordnungen meint, sondern sich auf die Vielseitigkeit, Mehrdeutigkeit und Mehrdimensionalität des fotografischen Mediums bezieht (z.B. in Bezug auf die Simultaneität unterschiedlicher Bildaspekte). Bilder sind grundsätzlich vieldeutig und damit mehrfach interpretierbar. Die unterschiedlichen Elemente, Symbole und Leerstellen innerhalb von Bildern werden von dem*der Bildbetrachter*in entsprechend seiner*ihrer Vorerfahrungen und kulturellen Zugehörigkeit unterschiedlich befüllt (vgl. Kanter/Brandmayr/Köffler 2021). In der subjektiven Auslegung des Bildes sind damit immer auch gesellschaftlich bzw. kulturell konstruierte Deutungen miteingeschrieben, die im Moment der Bildinterpretation immer wieder „reaktualisiert“ werden (vgl. Köffler 2020b). Man könnte diese Prozesse folglich, wie Brandes (2010: 39) schreibt, als „fortwährend neue Momente eines Abschließens“ denken, bei denen immer wieder kategoriale, und in Anlehnung an die fotografische Technik, räumliche und zeitliche Grenzen gesetzt werden. Um mit diesen fortwährenden Transformationsprozessen (in die wir alle eingeschrieben sind) umgehen zu können, muss ein anerkennendes Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass man auch diese Grenzen wieder überschreiten wird und es sich dabei lediglich um einen „Zwischenstand“ bzw. ein „Zwischenergebnis eines Gestaltungsprozesses“ (ebd.) handelt. Jede Positionierung bzw. Fixierung impliziert demnach auch Bewegung, jede Schließung verweist auf Kontingenz und das Sichtbar-Gemachte referenziert das Unsichtbar-Gemachte, das gerade in diesen „Momenten des Abschließens“ (ebd.) nochmals deutlich wird.

Durch ihre Undiszipliniertheit ist die Fotografie für Menschen aus unterschiedlichen Kontexten zugänglich und nutzbar (vgl. Mitchell 2008: 268). Niemand kann die Fotografie exklusiv für sich beanspruchen, sie ist als Medium offen für alle. Wird das als positive Eigenschaft erkannt, kann die Fotografie als prozesshaftes Medium für transkulturelle Bildungsprozesse dienen. Dafür ist es notwendig, sich in die unterschiedlichen Blickperspektiven hineinzuversetzen, indem nach der Intention der Bildproduzent*innen, der Sicht des abgebildeten Sujets oder auch nach den Wirkungen bei unterschiedlichen Betrachter*innen (je nach Kontext, in dem sie sich bewegen) gefragt wird. Die Thematisierung der eigenen „Prägung des Blicks“ sowie ein spielerisches Einnehmen der unterschiedlichen Rollen und Perspektiven im fotografischen Spannungsfeld kann dazu anregen, Grenzen des Denkbaren zu identifizieren, diese auszuloten und ggf. neu zu stecken und damit Ambiguitätstoleranz, wie sie im Rahmen transkultureller Bildung eingefordert wird, einzuüben.

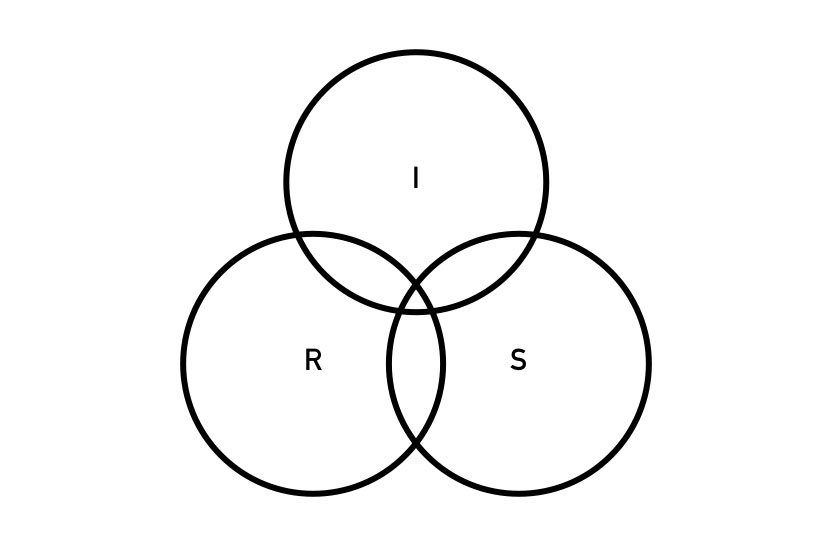

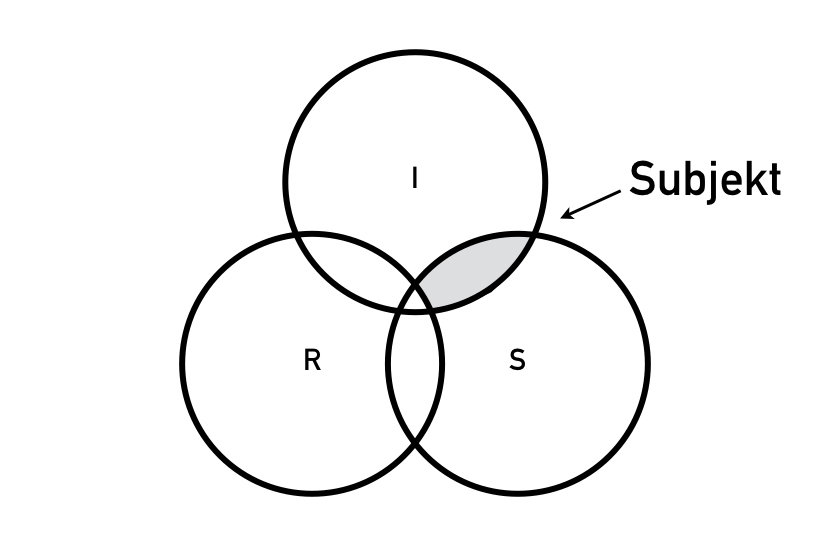

2.3. Die relationale Fotografie

Durch die Fotografie und die Bilder, die mit ihr auf diversen Bildträgern, aber auch in den Köpfen der Menschen entstehen, kann zwischen Ich, Wir und Welt vermittelt werden, indem, wie Jochen Krautz (2018) in seinem Konzept der relationalen Bilddidaktik betont, das Selbst zum Anderen in Beziehung gesetzt wird und damit ein „imaginäres Uns“ (Krautz 2018: 39) erzeugt wird. Für Krautz (ebd.) sind „Bildurheber und Bildbetrachter […] mit dem Bild selbst in eine gemeinsame Welt eingelassen, die ihnen voraus geht und ihre Situation historisch und kulturell prägt“. Sowohl die Herstellung wie auch Betrachtung (z.B. durch das Antizipieren imaginärer Betrachter*innen) von Bildern ist daher stets ein Beziehungsakt, bei dem sich durch ein relationales Verhältnis zwischen Ich, Wir und Welt über das Bild etwas Neues konstituiert, sei es eine neue Sichtweise, ein anderes Gefühl oder ein verändertes Beziehungsverhältnis zu sich selbst, zu anderen und der Welt (vgl. Köffler/Sojer 2021). Fotografische Praxis ermöglicht den beteiligten Menschen, verschiedene Rollen, als Fotograf*innen, Motive oder Betrachter*innen und Verwender*innen, einzunehmen. In diesen unterschiedlichen Rollen lassen sich die Beteiligten auf unterschiedliche Handlungen ein, sie fotografieren, betrachten Fotos, lassen dadurch imaginierte Bilder in ihren Köpfen entstehen, verwenden Fotos in verschiedenen Kontexten, lassen sich selbst fotografieren und werden auf Fotos abgebildet. Durch diese verschiedenen Rollen und Tätigkeiten entsteht ein Beziehungsgeflecht zwischen den Beteiligten, das man als fotografisches Spannungsfeld (vgl. Brandner 2020: 189) bezeichnen kann. In diesem Beziehungsgeflecht geht es um Sehen und Gesehen-werden, um Abbilden und Abgebildet-werden, um Zeigen und Gezeigt-werden – also jeweils um aktive und passive Prozesse. Im fotografischen Spannungsfeld besteht das Relationale durch die Menschen, die darin verschiedene Rollen einnehmen und in diesen Rollen unterschiedliche Handlungen vollziehen. Das fotografische Bild fungiert darin als vermittelndes Element, über das die Beziehung zwischen den Beteiligten erst nachvollziehbar gemacht werden kann. Genau das kann wiederum in transkulturellen Bildungsprozessen genutzt werden, indem Menschen bewusst in die verschiedenen Rollen schlüpfen und dadurch auch aus verschiedenen Perspektiven sehen lernen: Die eine Person macht ein Foto, eine andere fungiert als Motiv und wieder andere Personen betrachten und verwenden das Foto im Anschluss. In diesem Prozess verschwimmt die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden, ein dritter Raum (vgl. Bhabha 2004: 56) entsteht. Wird dies für transkulturelle Bildungsprozesse methodologisch aufbereitet, können herkömmliche Grenzziehungen zeitweise überwunden werden, das Eigene, das Fremde und das Unbekannte können gemeinsam erforscht, gedeutet und verhandelt werden.

2.4. Die generative Fotografie

Abel und Deppner (2013: 15) gehen in Anlehnung an Boehm (2007) davon aus, dass Fotografien aufgrund ihrer epistemischen Kraft als „Sinn erzeugende, nicht allein wiedergebende Konzentrationen verstanden“ werden können, „die mehr generieren, als sie zeigen, als ihre Sichtbarkeit zu erkennen gibt.“ Sie verfügen folglich über eine generative Kraft, die ein über das Abgebildete Hinausgehende hervorbringt, das sich zwischen Bildproduzent*innen, Bildinhalt und -kontext sowie den jeweiligen Bildrezipient*innen entfaltet. Hier lässt sich ein Bezug zu Paulo Freires generativer Bildungspraxis bzw. der „problemformulierenden Bildung“ (Freire 1978: 88) herstellen. Erfolgreiche Bildungsprozesse beginnen nach Freire immer beim Generativen der Lernenden, also bei dem, was das Leben der Lernenden ausmacht. Freire entwickelt seine Problemformulierende Bildung bzw. conszientizacao (z.B.: Bewusstseinsbildung) im Gegensatz zu einem, wie er es nennt, Bankierskonzept der Erziehung (ebd.: 57) in dem Lernende wie leblose Behälter betrachtet werden, die es durch Erziehung mit Wissen zu befüllen gilt. Bei der problemformulierenden Bildung wird der Bildungsprozess von den Lernenden selbst hervorgebracht und vorangetrieben. Lernen und Handeln bauen dementsprechend auf dem Selbstverhältnis der Beteiligten sowie ihrer Fähigkeit auf, eine Verbindung zwischen dem Eigenem und dem Anderem, sich selbst und ihrem Umfeld, herzustellen. Im Kern geht es um eine Form der politischen Alphabetisierung, bei der die beteiligten Menschen die Gelegenheit bekommen, sich selbst zum Ausdruck zu bringen, zu erkennen und zu benennen, was in ihrem Leben wichtig ist. Sie sollten ungerechte, unterdrückerische Lebensbedingungen entlarven, sich organisieren und dadurch miteinander handlungsfähig werden. Freires Konzept lässt sich auch für die Nutzbarmachung der Fotografie in transkulturellen Bildungsprozessen weiterentwickeln (vgl. Brandner 2015, 2020: 99). Es geht dabei darum, einen Umgang mit dem Visuellen, also den Bildern, die wir machen, die uns umgeben und jenen, die sich in unseren Köpfen manifestieren, zu erlernen. Es reicht hierfür nicht aus sich die technischen Aspekte der Fotografie anzueignen und zu perfektionieren, es geht vielmehr darum „die Welt lesen zu lernen“ (Freire 1978), also sich selbst im Verhältnis zum eigenen Umfeld und der Welt in Beziehung zu setzen.

3. Verwendungsweisen der Fotografie für transkulturelle Bild(ungs)arbeit

3.1. Prinzipien der transkulturellen Bildung

Ansgar Schnurr (2018a: 10f.) formuliert aus kunstpädagogischer Perspektive fünf Prinzipien für die Auseinandersetzung mit dem „Transkulturellen“. Diese Prinzipien können als methodologische Bezugsrahmen dienen, wenn es darum geht, inter- und transkulturelles Lernen durch fotografische Praxis zu fördern. In der Folge werden diese überblicksartig zusammengefasst:

(1) Begriffsarbeit: Vor jeder Auseinandersetzung mit dem Kulturellen gilt es vorerst, den jeweils zur Anwendung kommenden Kulturbegriff und damit in Zusammenhang stehende theoretische Konzepte zu klären und zu reflektieren. Im Kontext der Transkulturellen Pädagogik, die vor allem die dynamischen Prozesse kultureller Phänomene und die jeweils vollzogenen Grenzverschiebungen, Vermischungen und Übersetzungsleistungen von Kulturen (vgl. ebd.: 11) adressiert, könnte beispielsweise die Auseinandersetzung mit den Begriffen „Hybridität“, „Dritter Raum“ oder „Kultureller Remix“ (Bestehendes wird umgedeutet und in veränderter Weise wieder zusammengesetzt) hilfreich sein.

(2) Arbeiten mit und an Gemeinsamkeiten und Unterschieden: Ausgehend von Anil Bhattis Konzept der Ähnlichkeit (2010) geht Schnurr zudem davon aus, dass zu Beginn nicht vordergründig die Unterschiede in kulturellen Differenzen betont werden sollten, sondern vor allem das Aufgreifen von Ähnlichkeiten des Differenten hilfreich sein kann, um Ablehnung aufgrund von zu intensiven Fremdheitserfahrungen entgegenzuwirken.

(3) Arbeiten mit Selbstbildern: Da die Menschen selbst, folgt man den Gedanken Wolfgang Welschs (2012: 30), als „in sich transkulturell“ aufgefasst werden können, ist gerade auch die Konfrontation mit der eigenen Hybridität bzw. Transkulturalität und den damit in Verbindung stehenden Selbstkonstruktionen eine wichtige Aufgabe transkultureller Bildung, die ausgehend vom eigenen Selbstbild „den Umgang mit externer, also objektbezogener Transkulturalität auf der Ebene von Kultur und Gesellschaft“ (Welsch 2012: 31, zit. in Schnurr 2018a: 12) erleichtern kann.

(4) Arbeiten mit dem Anderen bzw. mit Fremdbildern: Differenzen etablieren immer auch Grenzen, schaffen Zugehörigkeiten wie Abhängigkeiten und unterliegen gewissen Machtdynamiken, die beispielweise an der Art und Weise, wie wir dem Anderen begegnen oder wie wir das Andere framen (Kolonialismus, Kulturimperialismus, „Othering“) zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig beeinflussen hegemoniale Macht- und Herrschaftsverhältnissen nicht nur, wie wir das Differente wahrnehmen und welche Eigenschaften wir ihm zuschreiben, sie geben im selben Moment vor, an welchen symbolischen Ordnungen und kulturell verhandelten Normbildern sich das eigene Selbst zu orientieren hat (vgl. Köffler 2019: 90). Diese machtvollen Prozesse und Dynamiken und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung von und Orientierung an den „prominenten“ Kategorien Alter, Klasse, Geschlecht, Sexualität und Ethnizität müssen im Kontext der transkulturellen Bildung kritisch reflektiert werden. Darüber hinaus warnt Schnurr (2018a: 13) in diesem Zusammenhang vor einem „einseitigen, rückwertsgewandten Blick“, der dann auftritt, wenn in diesem Reflexionsprozess bestimmte Kategorien, wie beispielsweise die Herkunft („Migrationshintergrund“), überbetont werden. Darüber hinaus gilt es auch das Fremde im Eigenen bzw. der „eigenen Kultur“ zu entdecken und die augenscheinlich vertraute Kultur wie auch sich selbst auf Distanz zu stellen.

(5) Mit Vielfalt und Differenzen umgehen lernen: Eine transkulturelle Pädagogik, die Formen von Durchlässigkeit, Uneindeutigkeit und Verschiedenheit thematisiert, wird auch vorläufige Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Widerstand provozieren. Mit diesen Auswirkungen gilt es sensibel umzugehen, indem beispielsweise eine vertrauensvolle Lernumgebung geschaffen wird. Wichtig ist in diesem Sinne, jungen Menschen näherzubringen, dass es für das Funktionieren demokratischer Gesellschaften die unterschiedlichen Formen von Andersartigkeit, Uneindeutigkeit, Widerstreit und Dissens aushalten und in einem nächsten Schritt annehmen zu lernen gilt, auch wenn diese Prozesse häufig von Unsicherheit und Angst begleitet sind.

3.2. Beispiele und Anregungen für transkulturelle Bild(ungs)arbeit durch fotografische Praxis

Anhand dieser fünf Prinzipien wird gut nachvollziehbar, dass das Bildliche, das Visuelle und das Imaginäre eine zentrale Rolle spielen, wenn es um transkulturelle Bildungsprozesse geht. Daran anknüpfend gehen wir in der Folge vertiefend auf transkulturelle Bildarbeit ein, die durch das Arbeiten mit Fotografie, also durch verschiedene Aspekte fotografischer Praxis, ermöglicht wird. Hierbei fokussieren wir auf das Lesen und Hinterfragen von Bildern im Allgemeinen und die Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdbildern im Speziellen. Schließlich stellen wir überblicksartig die Generative Bildarbeit vor, die einen methodologischen Rahmen dazu bildet.

3.2.1. Das Lesen und Hinterfragen von Bildern

Wir sind alle, wie Elisabeth Bronfen (vgl. 2011: 13) schreibt, „von den Bildern unserer Kultur in unserem Selbstverständnis, in der Art, wie wir uns präsentieren und Bilder […] lesen, geprägt. Wir können eine gewisse Komplizenschaft mit den uns definierenden Bildern nicht nur abstreifen, wir brauchen sie auch, um uns sinnvoll gestalten zu können“. Gerade das fotografische Bild dient hierfür häufig als Bezugspunkt – einerseits, weil wir uns aufgrund seiner Indexikalität immer noch dazu verleiten lassen, zu glauben, es bilde die „Realität“ ab und damit nach wie vor in seine Unbestechlichkeit vertrauen (vgl. Ehmer 1971: 173) und andererseits, weil wir selbst seit unserer Kindheit über Fotografien individuelle wie kollektive Identität(en) erkunden wie auch selbst konstruieren (z.B. im Zuge des Stöberns in Fotoalben, durch das fotografische Festhalten unserer Stimmungen und Begegnungen oder durch die fotografische Selbstdarstellung auf sozialen Netzwerken etc.). Die kritisch-reflexive Analyse von popkulturellen Bilderzeugnissen im Hinblick auf stereotypisierende und rassistische Visualisierungsformen von Alter, Klasse, Geschlecht, Sexualität und Ethnizität etc. und die Identifizierung visueller „Überbetonungen“ von gewissen Merkmalen bei der Darstellung bestimmter (Sub-)Kulturen (z.B. alle muslimischen Frauen tragen Kopftuch etc.) kann daher als eine wichtige Aufgabe der transkulturellen Bildung aufgefasst werden.

Heike Kanter (vgl. 2020: 276) schlägt hierfür die Methode der dekonstruierenden Bildkritik vor, bei der durch die „Dekonstruktion des Wahrnehmbaren entlang der Bilder […] Hypothesen über die Bildkonstruktionen und die damit zusammenhängenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse entworfen“ werden. Fragen, die gemäß Kanter (vgl. 2020) an das Bild gestellt werden können, sind beispielsweise: Wer wird in welcher Funktion, in welcher Position zu den anderen Abgebildeten dargestellt? Wessen Perspektiven werden (nicht) visualisiert? Was/wer wird als „normal“ dargestellt? Was/wer als abweichend bzw. anders? Wer wird unter Einsatz formalästhetischer Mittel un-/sichtbar gemacht und auf diese Weise marginalisiert? In diesem Zusammenhang bietet sich an, popkulturelle Erzeugnisse in Anlehnung an Hermann K. Ehmers (vgl. 1971a) Arbeiten zur Sprache der Werbung einer „Metainterpretation“ zu unterziehen, indem in Anlehnung an Roland Barthes‘ strukturalistisch-semiologischen Ansatz zur Mythenbildung durch den Versuch des Durchdringens des „Offensichtlichen“ bzw. der Objektsprache (1. Ebene), wie Barthes sie bezeichnet, verdeckte (politische) Botschaften (2. Ebene) bzw. die „mitgelieferte Kultur“ (ebd.: 168) freigelegt und Ideologien herausgestellt werden können. Barthes Ansatz zur Mythenbildung geht beispielsweise davon aus, dass durch Serialisierung eine Geschichtlichkeit des Abgebildeten erzeugt wird, sodass es von Bildrezipient*innen nach und nach für „natürlich“ gehalten und in diesem Sinne zu einer unbewussten kollektiven Bedeutung wird. Martin Sexl (vgl. 2021) postuliert in diesem Zusammenhang, dass wir jene kontingente Wirklichkeit auf dem Bild sehen, die wir durch diese Mythenbildungsprozesse zu sehen gelernt haben. Durch eine Bedeutungs- und Konnotationsanalyse der Zeichen und ihrer Beziehungen (wie auch der Beziehungen ganzer Zeichensysteme) zueinander, können so beispielsweise tieferliegende kollektive Botschaften des Bildes herausausgearbeitet werden. Ehmer (vgl. 1971b) verweist im Rahmen der Analyse von Werbeillustrationen aus den 70er-Jahren beispielsweise auf den sakral-repressiven bzw. christlich-religiösen Charakter inhaltlicher Bildstrukturen von Waschmaschinenwerbung, indem sie auf den Auferstehungs- bzw. Reinigungsmythos rekurrieren, der auch heute noch bedient wird. Die Auseinandersetzung mit ideologischen Färbungen und mit der sich in Bildern materialisierenden symbolischen Richtschnur kann im Kontext der transkulturellen Bildung dafür genutzt werden, Herrschaftsstrukturen und Machtverhältnisse aufzudecken und sich im Zuge dessen der Macht bzw. Einschlagkraft von Bildern bewusst zu werden sowie einen kritischen Blick im Umgang mit wiederkehrenden Sujets in massenmedialen Bilderzeugnissen zu fördern.

3.2.2. Die Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdbildern

Durch fotografische Serialisierung und die wiederkehrende Sichtbarmachung von gesellschaftlich erwünschten Realitäten konnten bestimmte kulturelle Normen, an denen sich das Subjekt jeweils zu orientieren und „abzuarbeiten“ hatte, tradiert und verfestigt, unerwünschte Subjektpositionen durch „visuelle Abstinenz“ zurückgewiesen werden. Bilder der Werbung beispielsweise verfolgen häufig nicht nur einen kommerziellen Zweck, sie befriedigen auch „außerkommerzielle“ bzw. „anthropologische“ Bedürfnisse (vgl. Ehmer 1971a: 165) und verfügen über eine didaktisierende Funktion, indem sie vorgeben, wie man sich, möchte man einer gewissen (Sub-)Kultur angehören, zu kleiden oder verhalten hat (vgl. hierzu social tableaux advertisements; Marchand 1986). Hierfür spielte den Massenmedien das von Jacques Lacan (1975) in seiner Spiegelstadiumtheorie explizierte menschliche Bedürfnis in die Hände, sich im Zuge der menschlichen Subjektformierung durch externe Bilder und damit in Zusammenhang stehende Kohärenz- oder Differenzerfahrungen modellieren zu wollen, wodurch sich das Subjekt im Verlauf seines Lebens stets mit externen Instanzen und tradierten „Idealbildern“ in Beziehung setzt.

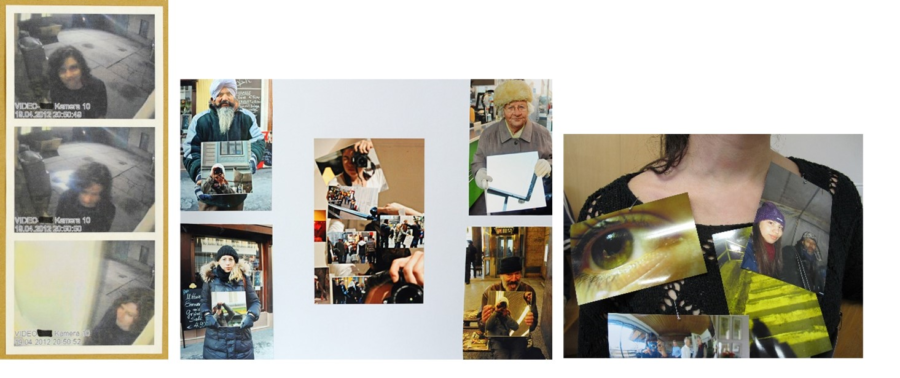

Durch transkulturelle Bild(ungs)arbeit sollte die kritische Auseinandersetzung mit stereotypierenden bzw. rassistischen Visualisierungsweisen und Bildpraktiken in popkulturellen Zusammenhängen jedenfalls ermöglicht und durch geeignete Methoden geübt werden. Gleichzeitig wird dabei auch die Frage gestellt, inwiefern das eigene Selbstbild durch externe Bilder im Verlauf der Zeit mitmodelliert wird/wurde und inwiefern Selbstbildnisse (z.B. in Form von Selfies) tradierte Stereotype bewusst wie unbewusst aufgreifen, an bildästhetische Konventionen anschließen und diese fortschreiben. Gerade der Körper spielt im Zuge der Erkundung, Konstruktion wie auch Festschreibung von Identitätsmerkmalen eine übergeordnete Rolle, stellt er doch „ein Terrain dar, auf dem sich das Prinzip von ‚Selbstheit‘ organisiert und ablagert“ (Brandes 2010: 45). Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild fußt daher auf der Frage, wie der eigene Körper dargestellt, gezeigt und inszeniert werden möchte, inwiefern die überlappenden Felder des Psychischen, Sozialen und Politischen dargestellt werden können und wie sich das Subjekt unter Verwendung der fotografischen Technik mit anderen Objekten im Bildraum wie auch mit dem Bildkörper bzw. Bildträgern (z.B. Präsentation des Bildes in Form eines Drucks, einer Postkarte oder der Projektion an der Wand etc.) in Beziehung setzt. Um die unterschiedlichen Anteile – alle „freiwilligen und unfreiwilligen Attribute, Wünsche, Mitbringsel, kulturellen Werte und Ängste“ (Joedicke 2018: 32) – der eigenen Identität zu erfahren, bietet sich an, Fotomosaike bzw. Fotocollagen zu gestalten, die biografisch gewachsene wie auch aktuelle Anteile der eigenen Identität sichtbar werden lassen. Dabei kann man beispielsweise dem Motto „Ich bin Viele[s]!“ folgen und die Frage miteinbeziehen „Wer bestimmt, wer ich bin?“. Die eigenen Grenzen können dann elastisch bzw. beweglich gehalten werden, wenn man junge Menschen immer wieder dazu animiert, sich in Form fotografischer Selbstporträts „anders“ zu erfinden, sie folglich auffordert, in unbekannte Rollen zu schlüpfen, Gegenbilder zu bereits vorhanden Porträts zu entwerfen, Selfies anderer Personen nachzustellen (Re-Inszenierung), oder einen prognostischen Blick in die Zukunft zu werfen und zu visionieren, wie sie sich im Jahr 2030 sehen (vgl. Pässler 2018: 20f.). Im Rahmen von Lehr-/Lernforschungsprojekten am Institut für Internationale Entwicklung in Wien bei denen Studierende mit generativer Bildarbeit (vgl. Brandner 2020) arbeiteten, wurde das Selbstporträt immer wieder als Ausdrucksform von den Beteiligten gewählt, um dem Zwiespalt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung Ausdruck zu verleihen.

Abb. 1: Selbstporträts von Studierenden der Internationalen Entwicklung in einer Lehrveranstaltung zum Themenschwerpunkt Interkulturelle Kommunikation (von links nach rechts: Helena Manhartsberger Natalie Zarzour, Sarah Maria Fellner)

Im Rahmen des Seminars „Gestaltungsraum Schule“ entwarfen sich Studierende der KPH Edith Stein beispielsweise in Form von Paper-Cut-Collagen (aus selbstgemachten Fotografien und Bildmaterial aus Magazinen) als „Alien“ und damit als radikal fremdartig oder sie kreierten Figuren, die sie auf Basis der Verhandlung verschiedener Diversitätskategorien und vor dem Hintergrund exosoziologischer Befunde als „maximal fremd“ (vgl. Schetsche 2004) einstufen würden.

Abb. 2: Paper-Cut-Collagen von Studierenden der KPH Edith Stein (Lehramt Primarstufe) zum Thema „Totally different!“ (von links nach rechts: Natascha Stecher, Lukas Gattringer, Johanna Pinzger)

Auch das Experimentieren mit unterschiedlichen Aufnahmeperspektiven (Aufsicht oder Untersicht, Profil- bzw. Frontalansicht), Bildebenen und Lichtverhältnissen (z.B. Ausleuchtung, angeblitzte Aufnahme, Licht- und Schattenspiele etc.) sowie die Erprobung variierender szenischer Choreografien (Bild-im-Bild-Konstruktionen, Spiegelungen, Blickanordnungen) kann dabei unterstützen, den Blick auf sich selbst zu verändern. Das Experimentieren mit fotografischen Selbstporträts ermöglicht folglich ein Changieren zwischen tradierten Idealbildern und der Erfindung „eigener Bilder“ des Selbst, zwischen der Behauptung der eigenen Identität und ihrer Infragestellung im Sinne der Verstörung wie auch Stabilisierung bestehender Verhältnisse. Die Fotografie bietet demnach einen „Zwischenraum“ für soziale Interaktionen, in dem Mehrdeutigkeit, Ambivalenz, Verstrickungen und Fremdartiges ausverhandelt werden können.

3.2.3. Generative Bildarbeit

Den bisherigen Ausführungen folgend geht es also bei transkultureller Bild(ungs)arbeit darum, einen kritisch-reflexiven Umgang mit fotografischen Bildern und dem, wozu sie angefertigt worden sind und was sie transportieren und eventuell auch bewusst „ausblenden“ möchten, zu entwickeln. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn diese in ihrem Entstehungs-, Verwendungs-, Verwertungs- und Bezugsrahmen gelesen werden. Es muss also die fotografische Praxis in ihren verschiedenen Aktions- und Reflexionsebenen beleuchtet werden, denn fotografische Bilder werden zu gewissen Zeitpunkten in einem gewissen Kontext von gewissen Menschen gemacht (produktionsästhetisch speisen sie sich folglich aus disparaten Quellen) und zu wieder anderen Zeitpunkten von meist anderen Menschen gesehen, gelesen und verwendet (rezeptionsästhetisch übernehmen sie dabei auch immer wieder neue Funktionen und Bedeutungen in sich verändernden Kontexten) (vgl. Wagner 2017: 16). Dazwischen werden sie immer wieder neu sortiert, ausgewählt und bearbeitet. Fotografische Praxis umfasst all diese Tätigkeiten und Prozesse, die sich um fotografische Bilder spannen und die sich wie unsichtbare Schichten auf den Bildern ablagern können. In diesen Schichten befinden sich die unterschiedlichen Bedeutungszusammenhänge, die im Kontinuum von Zeit und Raum über das Bestehen eines Fotos hinweg entstehen, jedoch meist nicht offensichtlich sind. Es bedarf einer tiefergehenden Auseinandersetzung, um diese unsichtbaren Schichten zu erkennen.

Einen methodologischen Rahmen hierfür bietet die Generative Bildarbeit (Brandner 2018, 2020), bei der die Fotografie als Wahrnehmungs-, Interaktions-, Dialog- und Reflexionsform ganz im Sinne der generativen Praxis bei Paulo Freire (1978) nutzbar wird. Es handelt sich bei Generativer Bildarbeit um einen qualitativen, partizipativen und prozessorientierten Gruppenprozess, der sich sowohl für Bildungs- als auch für Forschungsprozesse eignet. Es werden die zentralen Tätigkeiten fotografischer Praxis, das Fotografieren, das Posieren und das Anschauen von und Sprechen über Bilder ins Zentrum gerückt. Generative Bildarbeit kann wie ein Werkzeugkasten verwendet werden, in dem verschiedene Methoden für transkulturelle Bildarbeit bereitliegen und besteht im Kern aus vier zentralen Elementen: Dem Impuls, dem Fotografieren, dem Bilddialog und dem Mapping. Innerhalb dieses methodologischen Rahmens lassen sich verschiedene Einzelmethoden, wie beispielsweise die dekonstruierende Bildkritik (vgl. Kanter 2020), bis hin zum Fotografieren von Selbstporträts, Ansätze aus der klassischen Reportagefotografie bis hin zu Elementen der Fototherapie (vgl. Weiser 2015) einbauen.

In diesem Prozess nehmen die Beteiligten abwechselnd die Rollen als Fotograf*innen, der Bildmotive und der Betrachter*innen ein und erfahren in diesem Tun die Vieldeutigkeit der Fotografie. Dadurch werden Perspektivenwechsel möglich und gewohnte Blickregime werden gebrochen. Es ergeben sich Situationen von wechselseitigem Verstehen, aber auch Differenzerfahrungen, die nach Bernhard Waldenfels (vgl. 1999) als Bruchstellen zwischen Sehen und Wissen bezeichnet werden können. Die Beteiligten lassen sich mit den Bildern der Anderen auf fremde Sichtweisen ein, Vieldeutigkeit wird zur Herausforderung, der Prozess ist von Blickwechseln geprägt und dadurch immer wieder von Momenten der Unruhe bestimmt: „Dem Bild, das einem Blickgeschehen ausgesetzt ist, wohnt eine >Unruh< inne, die im Blickfeld Spannungen erzeugt und wachhält.” (Waldenfels 1999: 147) An diesen Momenten gilt es dranzubleiben und sich weiter zu vertiefen, was durch eine entsprechende Gruppenmoderation unterstützt werden muss. So wird das, was sich hinter den Unruhepolen verbirgt, von bestehenden Sorgen oder Ängsten bis hin zu unerfüllten Wünschen und Zukunftsvisionen, herauskristallisiert und im Gruppendialog aufgearbeitet.

Im Prozess Generativer Bildarbeit wird das Fotografieren und der Bilddialog mehrmals hintereinander durchgeführt. Jedes gemeinsame Bilderlesen im Bilddialog beeinflusst das neuerliche Fotografieren. Das was die Teilnehmer*innen im Bilddialog voneinander zu sehen bekommen und lernen, schreibt sich in ihre weitere Bildproduktion ein. So können sich über einen längeren Zeitraum hinweg innere Bilder und Gedanken der Beteiligten ineinander verschränken – es entsteht ein kollektives Bilder- und Wahrnehmungsgeflecht. Der Prozess steht ganz im Gegensatz dazu, anhand von Fotos eine bestimmte Wahrheit festzustellen und zu legitimieren. Die Vielfalt und die Differenzen, die in den Bildern, Gedanken und Handlungen der Beteiligten im Gruppenprozess zum Ausdruck kommen, werden begreifbar und verhandelbar, „so dass man sie gleichzeitig unter den verschiedensten Aspekten sehen kann: persönlich, politisch, ökonomisch, dramatisch, alltäglich und historisch.“ (Berger 2016: 88). Die Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Anderen verschwimmen, die Fotografie wird als Medium sozialer Zusammenhänge nutzbar.

4. Ausblick

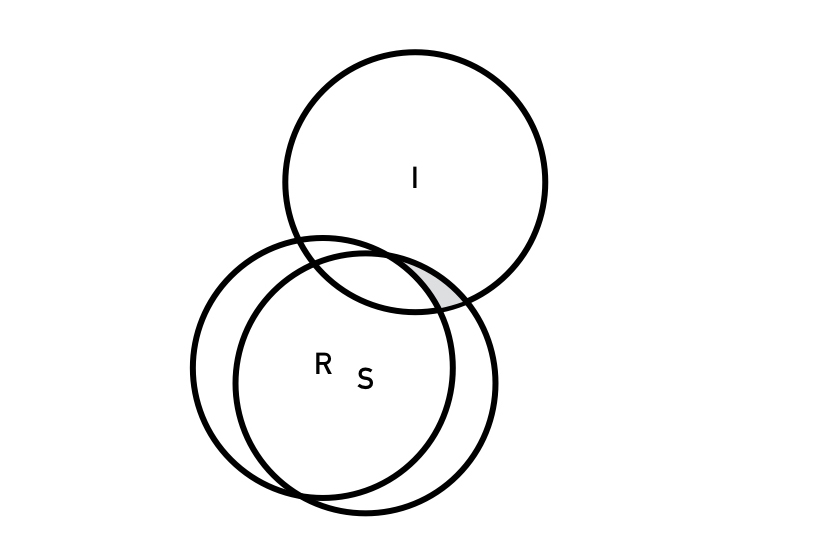

Einheitlichkeit und Gleichschaltung scheinen vordergründig das Leben einfacher zu machen, können jedoch als eine Wurzel von Konflikten bis hin zu Unterdrückung und verschiedenen Formen von aktiver und passiver Gewaltausübung führen. So stellen sich Herausforderungen und Ambivalenzen speziell in pädagogischen Kontexten, wenn es darum geht, mit multiplen Identitäten und Kulturen umgehen zu lernen. Ein Beispiel dafür besteht im gut gemeinten pädagogischen Bestreben des „Brückenbauens“ zwischen dem Eigenen und Fremden bzw. Anderen. In diesem Zusammenhang gibt Schnurr (2018a: 7) in Rückgriff auf Adelson (2015: 129) zu denken, dass eine „imaginierte Brücke ‚zwischen zwei Welten‘ […] gerade dazu gedacht [ist], voneinander angegrenzte Welten genau in der Weise auseinanderzuhalten, in der sie vorgibt, sie zusammenzubringen“. Der Begriff des „Brückenbauens“ betont gerade die konstruierten Grenzen von Kultur als ein homogenes und festes, in sich geschlossenes Herdersches Kugelsystem, das die Hybridität, die Überlappungen wie auch Vermischungen von Kulturen untergräbt. Es ist eher nicht zu befürchten, dass aus gut gemeinten pädagogischen Konzepten, bei denen es ums „Brückenbauen“ geht, sofort eine menschenrechtswidrige Unterdrückungssituation resultiert. Jedoch, solange die Brücke lediglich als Grenzposten bzw. Passage, ohne Möglichkeit des Verweilens eingesetzt wird, setzt sich die Idee von Kulturen als abgetrennte Entitäten dies- und jenseits der Brücke weiter in den Köpfen der Menschen fest. Solcherlei imaginierter Bilder schreiben sich in das Weltverstehen der Beteiligten ein. Ohne böse Absicht können dadurch langfristig hegemoniale Vorstellungen und Bestrebungen untermauert werden, die kulturelle Abschottung und Gleichschaltung über Perspektivenvielfalt und Gegensätzlichkeit stellen und damit die Reproduktion menschenfeindlicher Ausgrenzungsmechanismen im Kleinen und Großen fördern. In unserem Beitrag haben wir hinterfragt, inwiefern Grenzen und damit auch Brücken nicht nur als Landmarker betrachtet werden können, an denen das Eigene endet und das Fremde beginnt. Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, den Ort zwischen „selbst“ und „fremd“ als produktiven Zwischenraum zu betrachten, in dem sich Menschen treffen, um auf Basis der Prinzipien transkultureller Bildung (Begriffsarbeit, Auseinandersetzung mit Fremd- und Selbstbildern) aus verschiedenen Blickwinkeln auf sich und die Anderen zu blicken und voneinander zu lernen. Dazu haben wir die Fotografie als transkulturelles Medium vorgeschlagen und gezeigt, wie fotografische Praxis für transkulturelle Bild- und Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden kann. Die transformierenden Eigenschaften fotografscher Praxis werden wirksam, sobald sich Menschen bewusst in die verschiedenen Rollen (als Fotograf*in, Betrachter*in und Fotomotiv) begeben und sich über ihre jeweiligen Wahrnehmungen und Erfahrungen austauschen, die sich dabei bieten. Durch entsprechende Einzelmethoden und methodologische Rahmen kann in diversen Gruppensettings die Wahrnehmungsfähigkeit der Teilnehmer*innen und die Fähigkeit des Perspektivenwechsels gefördert werden. Es können generative Themen der Gruppe identifiziert werden, die auf jene lebensweltlichen Zusammenhänge verweisen, die für die Gruppenmitglieder von erhöhter Relevanz sind. Indem sich die Beteiligten auf die Vieldeutigkeit von Bildern einlassen, können stereotype Diskurse erkannt, besprochen, hinterfragt und verstanden werden. Es geht in solchen Bildungsprozessen nicht um das Erkennen von „richtig“ oder „falsch“, sondern im Sinne Homi Bhabhas um das Bewusstwerden der Blickachsen und Blickregime, die sich ergeben, sobald Menschen den Grenzraum zwischen „eigen“ und „fremd“ betreten. Der Einsatz von fotografischer Praxis in transkulturellen Bildungsprozessen ist aufgrund der in diesem Beitrag dargelegten generativen, identitätsstiftenden und relationalen Eigenschaften der Fotografie empfehlenswert, denn es können dadurch einerseits festgefahrene Wahrnehmungsformen entfixiert und gleichzeitig die Vielschichtigkeit der eigenen Identität erkannt sowie respektvolle Umgangsformen mit Vieldeutigkeit entwickelt werden.

Literatur

Abel, Thomas/Deppner, Martin Roman (2013): Undisziplinierte Bilder. Fotografie als dialogische Struktur. Skizze eines Denkraums. In: Abel, Thomas/Deppner, Martin Roman (Hrsg.): Undisziplinierte Bilder. Fotografie als dialogische Struktur. Bielefeld: transcript, S. 9–26.

Adelson, Leslie A. (2015): Against Between – Ein Manifest gegen das Dazwischen. In: Langenohl, Andreas /Poole, Ralf/Weinberg, Manfred (Hrsg.): Transkulturalität. Klassische Texte, Bielefeld: transcript, S. 125–138.

Berger, John (2016): Der Augenblick der Fotografie. Essays. München, Hanser Verlag.

Bhabha, Homi K. (2004): The Location of Culture. London: Routledge.

Barthes, Roland (1989): Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Brandes, Kerstin (2010): Fotografie und „Identität“. Visuelle Repräsentationspolitiken in künstlerischen Arbeiten der 1980er und 1990er Jahre. Bielefeld: transcript.

Brandner, Vera/Winter, Paul/Vilsmaier, Ulli (2015): Auf der Suche nach Räumen generativer Bildung.

In: Gerald Faschingeder (Hg.): Bildung und ungleiche Entwicklung. Globale Konvergenzen und Divergenzen in der Bildungswelt. Wien: new academic press, S. 74–92.

Brandner, Vera (2018): Zwischen Menschen, Bildern und Menschen. Ambivalente Beziehungen und alternative Praxis im fotografischen Spannungsfeld. Weimar: Jonas Verlag.

Brandner, Vera (2020): Generative Bildarbeit. Das transformative Potential fotografischer Praxis. Bielefeld: transcript.

Bronfen, Elisabeth (2008): So sind sie gewesen. Inszenierte Weiblichkeit in den Bildern von Fotografinnen. In: Graeve Ingelmann, Inka (Hrsg.): Female trouble. Die Kamera als Spiegel und Bühne weiblicher Inszenierungen. Ostfildern: Hatje Cantz, S. 11–20.

Delicath, John W./DeLuca, Kevin Michael (2003): Image events, the public sphere, and argumentative practice: The case of radical environmental groups. In: Argumentation, 17 (3), S. 315–333.

Didi-Huberman, Georges (1997): Die Erfindung der Hysterie: Die photographische Klinik von Jean-Martin Charcot. München: Wilhelm Fink.

Ehmer, Hermann K. (1971a): Zur Metasprache der Werbung – Analyse einer DOORNKAAT-Reklame. In: ders. (Hrsg.): Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln: DuMont, S. 162–178.

Ehmer, Hermann K. (1971): Von Mondrian zu Persil. Zur Ideologie des Reinen in Kunst und Werbung. In: ders. (Hrsg.): Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln: DuMont, S. 179–212.

Freire, Paulo (1978) [1973]: Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Hess, Michael/Schirmer, Anna-Maria (2018): #Diversität. Eine neue Reihe in Kunst + Unterricht. In: Kunst + Unterricht, Heft 425/426, S. 82–87.

Joedicke, Gudrun (2018): Ich bin Viel(es): Fundstücke der eigenen Identität als Fotomosaik in transkulturellen Fokus. In: Kunst + Unterricht, Heft 425/426, S. 32–35.

Kanter, Heike (2020): „Politische“ Bilder bewusst einsetzen – Anregungen für den Einsatz von visuellen Materialien im Unterricht zur Schulung eines kritisch-reflexiven Sehens und Bildhandelns. In: Erziehung & Unterricht, Heft 3-4/2020, S. 270–280.

Kanter, Heike/Brandmayr, Michael/Köffler, Nadja (2021): Bilder, soziale Medien und das Politische: Ein komplexes Verhältnis unter der Lupe. In: ders. (Hrsg.): Bilder, Soziale Medien und das Politische. Transdisziplinäre Perspektiven auf visuelle Diskursprozesse. Bielefeld: transcript, S. 11–50.

Kolland, Dorothea (2015): Diversity, Transkulturalität und Identität. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE: https://www.kubi-online.de/artikel/diversity-transkulturalitaet-identitaet (letzter Zugriff am 09.04.2020)

Köffler, Nadja (2019): Vivian Maier und der gespiegelte Blick. Fotografische Positionen zu Frauenbildern im Selbstporträt. Bielefeld: transcript.

Köffler, Nadja (2020a): Was Fotografie zur visuellen Bildung beitragen kann und was wir von ihr lernen können. In: Erziehung & Unterricht, Heft 3-4/2020, S. 251–260.

Köffler, Nadja (2020b): Zur Kulturalität des Sehens: Reflexionen zur kulturellen Prägung des Blicks und Implikationen für den (Kunst-)Unterricht. In: BOEKWE, Heft 3/2020. S. 14–18.

Köffler, Nadja/Sojer, Thomas (2021/im Druck): Resonante Begegnungen im fotografischen Dazwischen. In: Steiner, Johannes (Hrsg.) Klang.Kunst.Bild. Interdisziplinäres Gestalten in der Schule. Innsbrucker Perspektiven zur Musikpädagogik. Band 5. Münster: Waxmann. S. 45-58

Lacan, Jacques (1975): Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint. In: Lacan, Jacques: Schriften 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 61–10.

Marchand, Roland (1986): Advertising the American Dream: Making Way for Modernity, 1920-1940. Berkley: University of California Press.

Mitchell, William J. T. (2008): Bildtheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Pässler, Astrid (2018): Selfies fürs Museum: Selbstinszenierung als Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt. In: Kunst + Unterricht, Heft 425/426, S. 32–35.

Schetsche, Michael (2004, Hrsg.). Der maximal Fremde: Begegnungen mit dem Nichtmenschlichen und die Grenzen des Verstehens. Würzburg: Ergon.

Schnurr, Ansgar (2018a): Wandlungen gestalten lernen. Zum Prinzip Transkulturalität in der Kunstpädagogik. In: Kunst + Unterricht, Heft 425/426, S. 4–14.

Schnurr, Ansgar (2018b): Beingsafeisscary? Zur politisch-bildenden Dimension transkultureller Kunstpädagogik. In: Kunst + Unterricht, Heft 425/426, S. 75–78.

Sexl, Martin (2021): Kapitalismus, Körperdarstellung und soziale Medien. In: Kanter, Heike/Brandmayr, Michael/Köffler, Nadja (Hrsg.): Bilder, soziale Medien und das Politische. Transdisziplinäre Perspektiven auf visuelle Diskursprozesse. Bielefeld: transcript.

Vilsmaier, Ulli/Brandner, Vera/Engbers, Moritz (2017): Research In-between: The Constitutive Role of Cultural Differences in Transdisciplinarity. Transdisciplinary Journal of Engineering & Science 8(1).

Wagner, Bernd (2012): Von der Multikultur zur Diversity. In: Bockhorst, Hildegard/Reinwand, Vanessa-Isabelle /Zacharias, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Kulturelle Bildung. München: Kopaed, S. 245–251.

Wagner, Ernst (2017): Diversity: Multi-, Inter- und Transkulturalität im Kunstunterricht. In: Wagner, Ernst/Wenrich, Rainer/Ratzel, Ann-Jasmin (Hrsg.): Diversity im Kunstunterricht. Modelle und inter- und transkulturelle Vermittlungspraxis. München: kopaed, S. 14–24.

Waldenfels, Bernhard (1999): Sinnesschwellen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Weiser, Judy (2015). Establishing the Framework for Using Photos in Art Therapy (and Other Therapies) Practicesn.Arteterapia (Madrid), vol. 9, S. 159–190.

Welsch, Wolfgang (2012): Was ist eigentlich Transkulturalität? In: Kimmich, Dorothee/Schahadat, Schamma (Hrsg.): Kulturen und Bewegung. Beiträge zur Theorie und Praxis der Transkulturalität. Bielefeld: transcript, S. 25–40.

Wittgenstein, Ludwig (2001): Philosophische Untersuchungen. In: Schulte, Joachim (Hrsg.): Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition. Frankfurt/M.: Suhrkamp.