Betonen, dass nichts betont werden muss. Über die Darstellung von Abtreibungen in Filmen und Serien und die Frage: Gibt es ‚positive Bilder‘?

Von Franzis Kabisch

„Da wirst du wahrscheinlich nicht so viel finden, oder?“, ist eine der häufigsten Fragen, die ich im Laufe meiner Recherche gehört habe. Seit fast einem Jahr forsche ich zur Darstellung von Abtreibungen1 in Filmen und Serien und kann den Freund*innen und Familienmitgliedern, die mir diese Frage gestellt haben, mittlerweile sagen: „Doch, ich finde sogar ziemlich viel. Aber es macht nicht unbedingt Spaß, sich das alles anzuschauen.“ Auf diese Aussage folgt oft ein weiteres, jedoch unausgesprochenes Fragezeichen: Warum sollte die Auseinandersetzung mit Abtreibungen Spaß machen? Ist das überhaupt möglich?

Bevor ich intensiver in Filmarchive und auf Streaming-Portalen geschaut habe, hatte ich wie viele andere hauptsächlich abschreckende Bilder zu Schwangerschaftsabbrüchen im Kopf. Ob in Zeitschriften, im Internet oder in sonstigen Alltagsmedien; das Thema wird in der Öffentlichkeit sehr limitiert dargestellt – wenn es überhaupt zur Sprache bzw. ins Bild kommt. Denn vorherrschend ist nach wie vor die aus meinem Umfeld angesprochene Lücke oder Abwesenheit von Bildern. Viele verbinden mit dem Thema Abtreibung bestenfalls ein großes Fragezeichen und schlimmstenfalls einen blank space, wo sie bewusst nicht hinschauen wollen. Beeinflusst wird diese Unsichtbarkeit zum einen vom Totschweigen in Schule oder Studium (selbst in deutschen und österreichischen Medizinuniversitäten fehlt das Thema Abtreibung im Curriculum größtenteils), zum anderen von konservativen und frauenfeindlichen Gesetzgebungen wie dem deutschen §219a, der es Gynäkolog*innen verbietet, auf ihren eigenen Webseiten Informationen zu den Methoden zu verbreiten, da dies als ‚Werbung‘ gilt. Dementsprechend wird auch in öffentlichen Medien oder von berühmten Personen (die sich zu anderen feministischen Themen laut bekennen) kaum darüber gesprochen. Diese nicht zufällige, sondern aktiv hergestellte Unsichtbarkeit hat zur Folge, dass Abtreibungen mystifiziert werden und die allgemeine Tabuisierung verstärkt wird.

Wenn Schwangerschaftsabbrüche sichtbar werden, sind es meistens Darstellungen aus Anti-Choice-Bewegungen2, die hängen bleiben, auch weil sie von den Effekten der aktiv hergestellten Unsichtbarkeit profitieren. So zeigen die Abtreibungsgegner*innen brutale und blutige Bilder von vermeintlich abgetriebenen Embryos, mit denen sie vor Kliniken stehen und das Internet füllen. Oder sie machen sich neue bildgebende Verfahren wie etwa 3D-Ultraschall zunutze und rufen mit Aufnahmen, auf denen der Fötus wie ein fertig entwickeltes Baby aussieht, bei den Betrachter*innen Kindchenschema-Affekte und schlechtes Gewissen hervor. Ob gewaltsam einprägende Schock-Bilder oder manipulierte Verniedlichung, die visuelle Trennung des Embryos oder Fötus aus dem Bauch der schwangeren Person hat diskursive Effekte: Obwohl bis zur 23. Schwangerschaftswoche gar nicht allein lebensfähig, wird dem Fötus visuell ein Eigenleben zugesprochen und der schwangeren Person quasi gegenübergestellt. Diese wird dadurch zur Antagonistin des Fötus konstruiert, bleibt aber selbst wieder unsichtbar (vgl. Busch in Mayr 2018).

Eine weitere Darstellungskonvention, welche die Wahrnehmung von Abtreibungen beeinflusst, versucht einen Kompromiss herzustellen und stellt die schwangere Frau3 ins Zentrum, allerdings nur in leidender und passiver Funktion. Sie wird ausschließlich als traurig, traumatisiert, bereuend, überfordert, hilflos oder dumm dargestellt. Oft schaut sie mit leerem Blick aus dem Fenster oder ängstlich auf einen Schwangerschaftstest. Ihre ungewollte Schwangerschaft und die darauffolgende Abtreibung wird als lebenseinschneidendes Erlebnis dargestellt, unter dem sie fortan leiden wird. Was meist als empathischer Versuch gemeint ist, verfestigt ein mehr als hundert Jahre altes Stereotyp der Frau als Opfer, deren Schicksal allein davon abhängt, ob sie Mutter wird oder nicht.

„Es sieht auf den ersten Blick also nicht so gut aus“, sage ich zu einer Freundin, die sexualpädagogische Workshops gibt und sich schon länger fragt, wie sie dieses Thema einbetten kann. „Ob fehlende Bilder, manipulative Bilder von Rechts oder Bilder der traumatisierten Frau, die nie wieder glücklich wird – kein Wunder, dass Abtreibungen als absolutes Trauma abgespeichert werden.“ – „Aber wie kann es sein, dass diese Darstellungen die öffentliche Wahrnehmung so bestimmen?“, fragt sie. „Ich kenne viele, deren Abtreibung überhaupt kein Problem, geschweige denn ein Trauma war. Brauchen wir einfach mehr positive Bilder?“

Für diese Frage nehme ich mir Johanna Schaffer zur Hilfe. In ihrem Buch Ambivalenzen der Sichtbarkeit (2008) untersucht sie den Begriff der Sichtbarkeit aus einer herrschaftskritischen Perspektive und fragt, warum erhöhte Sichtbarkeiten nicht per se Empowerment bedeutet. Sie argumentiert, dass die Forderung nach mehr Sichtbarkeit oder eben mehr positiven Bildern oft vernachlässigt, was für Sichtbarkeiten, von wem, für wen, wie und warum hergestellt werden – und vor allem hergestellt werden können. Denn jedes Bild, jede Darstellung, jeder visuelle Versuch existiert innerhalb des „Felds der Sichtbarkeit“ (Schaffer 2008: 113), einem kulturell und historisch gewachsenes Bilderrepertoire (vgl. ebd.: 112), das unser Verständnis davon, was überhaupt als Bild verstanden wird und was abbildbar ist, bestimmt. „[D]as, was eine Darstellung mit Wirklichkeitsgültigkeit ausstattet […], sind Darstellungskonventionen und kulturelle Codes“, schreibt Schaffer (ebd.: 84). Und weiter: „je höher die Befolgung jener Darstellungskonventionen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, als wirklich wahrgenommen zu werden – anders gesagt: desto größer das Ausmaß an Sichtbarkeit.“ (ebd.: 85)

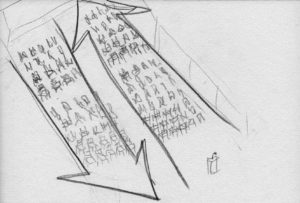

In Bezug auf die dominanten Darstellungen rund um Abtreibung heißt das: Sichtbar wird nur, was in die herrschende Darstellungsgrammatik des Themas passt (vgl. ebd.: 120). Eine traumatisierte Frau, die sich im Bett verkriecht oder wütende Abtreibungsgegner*innen, die Menschen vor einer Klinik belästigen, das sind Bilder, die unmissverständlich mit dem Thema Abtreibung in Verbindung gebracht werden – und aus diesem Grund ebensolche Bilder immer wieder hervorrufen und neu verfestigen. Aber selbst wenn auf diese Bilder verzichtet würde, die erwähnte aktiv hergestellte Unsichtbarkeit von Abtreibungen in öffentlichen Diskursen, Schulen oder Universitäten verfolgt den gleichen Effekt: Abtreibung ist etwas Schlimmes. Die existierenden Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten zum Thema Schwangerschaftsabbruch profitieren demnach voneinander. Laut Schaffer sind sie „als diskursive Konstruktionen zu verstehen, die sich gegenseitig bedingen und modulieren“ (ebd.: 51) und „beide gleichzeitig herrschen können“ (ebd.: 56). Dieses gleichzeitige Herrschen ist möglich, weil sie dem gleichen Feld der Sichtbarkeit entstammen, einem patriarchalen Feld, das Darstellungen von selbstbestimmten Frauen und reproduktiver Gerechtigkeit (noch) nicht vorsieht. Selbst wenn diese produziert oder sichtbar gemacht werden, werden sie entlang der bestehenden Darstellungskonventionen übersehen, nicht verstanden oder verworfen. Oder aber sie sind derart in diese eingebettet, dass sie um beschuldigende, hinterfragende oder viktimisierende Untertöne nicht herumkommen, auch wenn die Intention eine andere ist. Selbst bei feministischen Gruppen oder in Filmen, die pro-choice positioniert sind, kommt das nicht selten vor. Sie berufen sich auf bereits tief verankerte Bilder, die Johanna Schaffer als das Vorgesehene4 bezeichnen würde, „jene Bilder, die sich nachdrücklich und unvermeidlich aufdrängen, weil sie durch häufige und emphatische Wiederholungen enorm präsent sind“ (ebd.: 114).

„Verstehe“, sagt meine Freundin, als ich von meiner Forschung und diesem Text erzähle. „Dann geht es nicht um positive Bilder an sich. Es geht darum, das ganze Feld der Sichtbarkeit zu verändern.“ – „Ja“, antworte ich, „oder erstmal darum, sich darüber überhaupt bewusst zu werden und es zu hinterfragen.“ Und sie ergänzt: „Und dann vielleicht auch zu überlegen, was ‚positiv‘ überhaupt heißt? Also für wen und warum ein Bild im Feld der Sichtbarkeit positiv ist.“

Schwangerschaftsabbrüche in der westlichen Filmgeschichte

Mit diesem Gedanken und dem Konzept des ‚Felds der Sichtbarkeit‘ zurück zu meiner Filmforschung und folgenden Fragen: Wie ist das Feld der Sichtbarkeit in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche bestimmt? Was wird sichtbar, was wiederholt sich darin und was wird verdrängt? Was sind typische Abtreibungs-Bilder und woher kommen sie? Und welche Effekte haben diese Bildkonstruktionen auf öffentliche Diskurse und nicht zuletzt auf das Erleben eines eigenen Abbruchs?

Was dabei festzuhalten und der ‚unsichtbaren Abtreibung‘ widerspricht, ist, dass es viel mehr Darstellungen gibt, als allgemein gedacht. Sammlungen wie die des US-amerikanischen Forschungsprojekts Abortion Onscreen oder der Initiative zur Information über Reproduktive Gesundheit in Wien zeigen erstaunlich lange Listen an Titeln, von Stummfilmen aus den 1920er Jahren über popkulturelle Klassiker wie Dirty Dancing, bis hin zu aktuellen US-amerikanischen Dokumentarfilmen, welche die jüngsten Gesetzesänderungen kommentieren, oder Netflix-Serien. Über die Form der Darstellung erzählen diese Listen jedoch leider wenig bis nichts. Gerade bei Abortion Onscreen liegt der Fokus eher auf einer Überblickssammlung, so dass dort auch viele Anti-Abortion-Filme verzeichnet sind.

Obwohl meine Sichtungen noch nicht abgeschlossen sind – zum Teil auch, weil es schwer oder unmöglich ist, an noch bestehende Archivkopien heran zu kommen und weil jedes Jahr viele neue Filme veröffentlicht werden –, zeichnen sich schnell immer gleiche, sich wiederholende Erzählmuster deutlich ab, die ich hier skizzieren möchte. Teilweise beziehen sich diese visuellen Motive auf die gesellschaftlich etablierten Darstellungskonventionen, die ich oben benannt habe, teilweise haben sie einen eher filmspezifischen Bezug.

„Wer abtreiben will, muss leiden“ und andere Stereotype

Frau-als-Mutter— Das auffallendste Motiv ist sicherlich, dass Abtreibungen im Film fast nur über die Figur der heterosexuellen cis Frau erzählt werden. Diese Frau wird vorrangig darüber definiert, dass sie Mutter ist oder werden kann bzw. sollte. So wird auch ihr Leiden meistens mit einem inneren Konflikt in Bezug zur eigenen Mutterschaftsfrage verknüpft, aber nur selten mit gesellschaftlichen Stigmatisierungen oder Diskriminierungen, wie z.B. Sexismus, Gewalt in der Beziehung, Rassismus oder Klassismus. Diese heteronormative Konstruktion einer Frau, quasi die ‚Frau-als-Mutter‘, tritt so häufig auf, dass es fast überflüssig ist, Beispiele zu nennen. Eines der deutlichsten ist das der Figur Emily in der deutschen Vorabend-Serie Gute Zeiten Schlechte Zeiten (GZSZ). In den 2012 ausgestrahlten Folgen wird Emily durch einen One-Night-Stand schwanger und denkt über einen Abbruch nach. Über Tage und Wochen hinweg wird von ihrem Umfeld betont, dass Emily ohnehin eine schlechte Mutter wäre, woraufhin sie in eine Art Verteidigungshaltung gerät und immer wieder überzeugen will, dass das nicht stimmt – ganz unabhängig davon, dass sie eigentlich gar keine Kinder möchte. Parallel zu ihrer ungewollten Schwangerschaft wird noch die Geschichte ihrer Schwägerin erzählt, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch zunehmend leidet und Emilys Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch verurteilt.

Fetischisierung von Frauenleiden — Dass das Leiden von ungewollt schwangeren Frauen im Zusammenhang mit filmischen Darstellungen von Abtreibungen steht, überrascht nicht, aber tatsächlich wird es so häufig inszeniert, dass es ein ganz eigenes, perfides Motiv ist. Nicht nur die ungewollt schwangere Frau selbst, sondern auch andere Frauenrollen werden oft zur Punchline des Films und dafür benutzt, um entweder Gewalt an Frauen als Grundstimmung oder Täterschaft und Boshaftigkeit anderer Charaktere zu unterstreichen. Dies passiert entweder auf sehr aggressive Art (so findet nicht selten irgendwann im Film eine Vergewaltigung statt, entweder als Auslöser für die ungewollte Schwangerschaft oder als Nebenerzählung), oder auf subtile, aber nicht minder aggressive Art (ungewollt Schwangere müssen sich rechtfertigen, triftige Gründe für eine Abbruch haben, ihnen wird misstraut, sie werden nicht ernst genommen oder als entscheidungsunfähig dargestellt). Selbst wenn der Film eigentlich eine empowernde Perspektive bieten möchte, verzichtet er nicht auf Szenen, in denen die Frau sich doch noch rechtfertigen muss oder sogar im Gefängnis landet, wie z.B. bei Vera Drake (UK/FR 2004, Regisseur: Mike Leigh), einem Film über eine Frau, die aus Solidarität illegale Abtreibungen in der Nachbarschaft durchführt. Auch Sterben und Mord werden gerne inszeniert und immer wieder mit Schwangerschaftsabbruch in Verbindung gebracht:

„14% of stories about abortion end with the woman dying, whether or not she actually gets one. For the 10 characters who died while considering getting an abortion, 9 of them were murdered. One committed suicide.” (Sisson/Kimport 2014)5

Eine oft gewählte Strategie, um Frauenleiden darzustellen, ist es, die Filmhandlung in eine frühere Zeit zu verlegen, z.B. in die 1950er Jahre, welche immer wieder mit der Unterdrückung von Frauen verknüpft werden . Das rückschrittliche Setting macht den Weg frei für Darstellungen von Frauen, die keinen Zugang zu sicheren Abtreibungen haben, und lässt es ‚normal‘ erscheinen, wenn sie Gewalt und Schmerzen erfahren. Vergessen wird dabei, dass diese Inszenierung eine bewusste Entscheidung ist und es bleibt unerzählt, dass es sehr wohl auch solidarische Unterstützung unter Frauen gab.

Zwischen den Bildern — Ein weiteres filmisches Motiv rund um Abtreibung ist, ähnlich des eingangs erwähnten, Abtreibungen einfach gar nicht darzustellen, obwohl sie im Plot stattfinden. Oft wird die Abtreibung selbst ausgespart, indem sie zwischen zwei Einstellungen verschwindet, z.B. mittels Schnitt vom Warten im Wartezimmer auf das Liegen im Bett danach. Manchmal wird sogar das Sprechen darüber inklusive der konkreten Benennung umgangen. Abtreibungen werden umschrieben, mit beschämtem Ton angedeutet oder durch symbolreiche Bilder ersetzt, wie z.B. durch eine verschlossene Tür des Badezimmers, in dem die Abtreibung selbst durchgeführt wird, durch die die Zuschauer*innen aber außen vor gelassen werden (wie in In Zeiten des Aufruhrs, US/UK 2009, Regie: Sam Mendes) oder die nach der (nicht gezeigten) Abtreibung geschwächte Frau, die sich mit letzten Kräften die Treppen zur Wohnung hochschleppt (in Die eine singt, die andere nicht, FR 1977, Regie: Agnès Varda).

Wer spricht mit wem und über wen? — Die Tatsache, dass über Schwangerschaftsabbrüche nicht klar und deutlich gesprochen wird und aus diesem Grund auch kein Informationsaustausch stattfinden kann, setzt sich in einem weiteren Motiv fort: Frauen, die ungewollt schwanger sind, werden in ihrem Entscheidungsprozess oft nur alleine gezeigt. Selten gibt es Austausch oder Beratung unter Freundinnen oder weiblichen Familienmitgliedern. Stattdessen findet die Kommunikation meistens nur zwischen der betroffenen Frau und ihrem Ehemann oder einer männlich vertretenen Institution statt, sprich einem Arzt, Psychologen, Polizisten oder Richter. Und mehr noch: Gelegentlich gibt es auch Szenen, in denen Männer gar nicht mehr mit, sondern über die Frau sprechen, ihre Situation bewerten und oft verurteilen. So streiten in einer Gute Zeiten Schlechte Zeiten-Folge aus dem Jahr 2012 der Bruder und Halbbruder der schon erwähnten Figur Emily über deren Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. „Eine Abtreibung ist das Beste, was Emily tun kann. […] Du kennst sie doch. Sie kann noch nicht mal Verantwortung für sich selbst übernehmen, geschweige denn für ein Kind.“ – „Ich find’s trotzdem scheiße, es geht hier um ein Menschenleben.“ – „Wenn sie das Baby bekommen sollte, dann wär‘ das ’ne Katastrophe für sie und erst recht für’s Kind.“

Auch im übertragenen Sinn sind es überwiegend Männer, die über das Thema Abtreibung sprechen, indem sie es sind, die am ehesten Zugang zu filmischen Produktionsmitteln erhalten. Die meisten der bekannteren Filme haben männliche Regisseure und Drehbuchschreiber, wie z.B. die Filme 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage (RU 2007, Regie: Cristian Mungiu) oder In Zeiten des Aufruhrs (US/UK 2008, Regie: Sam Mendes). In beiden Fällen berichten die Regisseure im Bonus-Material der DVDs davon, dass sie die Geschichte von einer Bekannten oder Freundin erfahren und für filmische Zwecke zusätzlich dramatisiert haben. Unabhängig davon, dass Personen, die eine Abtreibungserfahrung hinter sich haben, ihre Geschichten durch Ausschlüsse der Filmindustrie gar nicht erst selbst erzählen können, sehen sie ihre Erfahrungen oft gewaltvoll verfremdet und unsensibel überdramatisiert. Schaffer bezeichnet dies als „Repräsentationsgewalt, selbst wenn sich dieses Sprechen als humanistisch, wohlmeinend und fürsorglich präsentiert.“ (Schaffer 2008: 69).

Filmökonomie — Dies führt mich schließlich zum vorerst letzten filmischen Motiv, nämlich der Überdramatisierung von Abtreibungen und ihren Effekten. Dramatische Darstellungen sind im TV oder in Filmen nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil: Gerade weil sie Spannung erzeugen und sich vom ‚normalen Leben‘ unterscheiden, entsteht der Reiz des Entertainments. Dabei wird das Maß der Dramatisierung jedoch unterschiedlich eingesetzt, wie die Soziologinnen Gretchen Sisson und Katrina Kimport bemerken: “Many medical procedures on TV, like CPR, are shown to be much safer than in real life…whereas abortion is shown to be riskier on TV than in reality.” (Sisson/Kimport 2004) Auch die Betonung von Abtreibung als dramatischer, wenn nicht sogar traumatisierender Einschnitt im Leben, hat mehr mit der Form von Film an sich zu tun, als man denkt. Die Drehbuchschreiberin und Regisseurin Kathrin Resetarits merkt in ihrer Lecture „Die Strukturschablone des plotzentrierten Films, ihre Limitierungen und Auswirkungen“ (Kathrin Resetarits 2018) an, dass die etablierte Hollywood-orientierte Form des 90-minütigen Films, fast immer eine klar identifizierbare Heldenreise braucht: Eine im Zentrum stehende Figur trifft auf einen Konflikt, den sie lösen kann oder an dem sie scheitern wird. Aus filmökonomischen Gründen werden Nebenkonflikte, Banalitäten, die den Hauptkonflikt narrativ nicht unterstützen, und Abschweifungen ausgelassen. Für Filme über Abtreibungen bedeutet dies: entweder müssen sie im Zentrum stehen und damit dramatisch ausgenutzt werden oder sie werden miterzählt, um das tragische Schicksal eines Charakters zu betonen. Dass eine Figur jedoch neben anderen Erfahrungen auch eine Abtreibung hat, ohne dass diese weiter groß thematisiert wird, findet sich in plot-zentrierten Filmen selten (dafür aber in neueren Serien, auf die ich am Ende des Textes zu sprechen komme).

Darstellungen von Abtreibungen und ihre Wirklichkeitseffekte

Ohne breite Thematisierung und Sichtbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in öffentlichen Diskursen oder pädagogischen Kontexten, bilden filmische Darstellungen eine der wenigen existierenden Repräsentationen und werden mangels Alternativen als Wirklichkeit angenommen. Film- und Seriendarstellungen haben Auswirkungen auf die eigene Wahrnehmung und das eigene emotionale Erleben. Johanna Schaffer nennt dies die „Wirklichkeitseffekte von Darstellungen“ (Schaffer 2008: 78) und schreibt, dass das Feld der Sichtbarkeit als „Rahmen des Wahrnehmbaren, Sichtbaren, Intelligiblen“ bestimmt, „wie die einzelnen sich als Selbst und als Subjekt wahrnehmen und wie sie die Welt und Realität als solche sehen.“ (ebd.: 113) Hier geht es weniger um die Frage, ob Filme die Realität ‚richtig‘ abbilden, sondern darum, dass filmische Darstellungen die Realität vieler überhaupt erst bilden. Die Psychologin Miriam Gertz hat in ihrer Forschung zu psychischen Erfahrungen im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen Ähnliches festgestellt:

„Ungewollt Schwangere bzw. Frauen im Abtreibungsprozess machen […] regelmäßig die Erfahrung, dass sie das Leid so sehr erwarten, dass sie dann ganz irritiert und verunsichert sind, wenn es ihnen einfach gut geht nach einem Abbruch und sie vorrangig erleichtert sind.“ (Gertz 2019: 75).

Die Erwartungshaltung führe sogar „häufig dazu, dass sie sich erst recht als ‚abnormal‘ und nicht richtig erleben, eben weil es ihnen gut geht.“ (ebd.)

Darstellungen von Menschen, die „vorrangig erleichtert“ nach einer Abtreibung sind, gibt es in der Tat selten. Es scheint, dass das bestehende Feld der Sichtbarkeit solche Bilder gar nicht zulässt. Würden sie verstanden, bzw. auch akzeptiert werden?

„Ich glaube schon, dass solche Bilder verstanden werden“, merkt meine Freundin zuversichtlich an. „Wenn nicht sofort, dann mit der Zeit, je mehr es davon gibt. Aber ich frage mich, ob die Ernsthaftigkeit des Themas dann verloren geht. Abtreibungen sollen ja auch nicht beschönigt und verharmlost werden. Das würde vielleicht auch eine falsche Message übermitteln. Vor allem an die Leute aus meinen Workshops, die gerade erst anfangen, sexuell aktiv zu werden.“ Ich überlege. „Ja, das stimmt schon“, sage ich. „Es gibt ja auch Leute, die starke Schmerzen beim Abbruch haben oder sehr komplexe Gefühle. Aber es soll ja auch nicht darum gehen, das alles zu beschönigen, sondern darum, ein Spektrum an Erfahrungen abzubilden, die alle nebeneinander existieren können. Und zu zeigen, dass das Thema für viele emotional komplex ist, aber nicht nur traumatisch und schlimm. Es gibt viel zu wenig Bilder von Erleichterung, von Menschen, die traurig sind, aber ihre Abtreibung trotzdem nicht bereuen, oder von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. All das ist sehr unterrepräsentiert.“ – „Und was mir dazu einfällt“, ergänzt meine Freundin, „Schmerzen können ja auch irgendwie positiv dargestellt werden, zum Beispiel wenn der Fokus auf den gegenseitigen Support gelegt wird oder darauf, dass man es durch die Schmerzen geschafft hat. Und eben nicht nur auf das Leiden selbst.“

Feministische Entgegnungen: Wie können Schwangerschaftsabbrüche auch noch aussehen?

Obwohl solche Bilder unterrepräsentiert sind, werden sie dennoch produziert und, wie ich im Laufe meiner Forschung feststelle, auch immer mehr. Bevor ‚mehr‘ jedoch automatisch mit ‚besser‘ verwechselt wird, möchte ich ein paar konkrete Beispiele hervorheben und zeigen, wie diese Darstellungen das Feld der Sichtbarkeit im Einzelnen etwas verschieben.

Das erste visuelle Motiv ist Solidarität. Mehrere Filme zeigen Frauen und Freund*innen, die sich austauschen und beieinander Rat holen. Vertraute werden eingeweiht, ohne Angst vor Verurteilung haben zu müssen. Stattdessen gibt es oft unbedingte Unterstützung in Form von emotionalem Halt, Geld für die Abtreibung oder das Angebot, währenddessen auf die Kinder aufzupassen. Dies passiert beispielsweise im bereits 1977 erschienen Film Die eine singt, die andere lacht der französischen Regisseurin Agnès Varda, in dem auch Klassismus ein Thema ist. In dem Film solidarisiert sich eine junge Schülerin (Pauline) aus einer bürgerlichen Familie mit einer prekär lebenden Nachbarin (Suzanne), die alleinerziehende Mutter ist. Pauline belügt ihre Eltern, nimmt deren Geld und organisiert einen Abtreibungstermin, nach welchem Suzanne ein selbstbestimmteres Leben beginnt und in der Frauenbewegung aktiv wird. Aber auch in aktuelleren Filmen wie z.B. in Obvious Child (US 2004) der US-amerikanischen Regisseurin Gillian Robespierre steht eine Frauenfreundschaft im Vordergrund. In diesem Film hat die Freundin bereits einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich und gibt ihre Erfahrungen weiter. Sie wird von der Protagonistin gefragt: “Does it hurt?” und “How often do you think about it?”, worauf sie ehrlich antwortet: “I think about it sometimes, once in a while. And then I get really sad for my little teenage self. But I never regret it.” In diesen beiden und noch vielen anderen Filmen wird gezeigt, dass Wissen außerhalb von offiziellen Institutionen existiert und eine wichtige emotionale Ressource für viele ist.

Die emotionale Komplexität, die in Obvious Child angesprochen wird (sad – but never regret), ist ein weiteres wichtiges Motiv. Regisseurinnen wie Anne Zohra Berrached nutzen das Medium Film, um ihren Protagonistinnen emotionale Entwicklungen und auch parallel existierende, widersprüchliche Emotionen zuzugestehen. Solche Darstellungen sprengen die oft binäre Vorstellung, man sei entweder zu 100% überzeugt von der eigenen Entscheidung oder rat- und hilflos. In Berracheds 24 Wochen (DE 2016) lässt die Protagonistin Astrid eine Spätabtreibung vornehmen, nachdem sie und ihr Mann erfahren, dass das Baby mit schwerem Herzfehler und ungewisser Lebenserwartung auf die Welt kommen würde6. In mehreren Szenen wird deutlich, dass sich Astrid mit der Entscheidung. welche jedoch zu keinem Zeitpunkt problematisiert oder angezweifelt wird, sehr schwertut. Das urteilsfreie Umfeld gibt Astrid Raum für eine Vielzahl von Emotionen, inklusive emotionaler Distanzierung, Wut und Trauer während und nach der langen Abtreibungsszene am Ende des Films.

Die Darstellungen der Schwangerschaftsabbrüche selbst werden in den letzten Jahren des öfteren in die Storylines eingebunden und damit zunehmend entmystifiziert. Eine sich häufig wiederholende Szene ist die im Behandlungsraum. In den Serien Shrill (US 2019), 13 Reasons Why (US 2019) sowie Glow (US 2017) sehen wir die ungewollt schwangeren Protagonistinnen Annie, Chloe und Ruth jeweils in fast identischer Einstellung auf dem Behandlungsstuhl liegend, während parallel außerhalb der Einstellung der chirurgische Eingriff vorgenommen wird. Alle drei erhalten Support des medizinischen Personals (z.B. „You’re doing great. You’re gonna be fine.” in 13 Reasons Why). Annie wundert sich sogar nach ein paar Augenblicken, dass alles so schnell vorbei ist und deutet damit die Unkompliziertheit des Eingriffs an. Ähnlich unkompliziert wird der Schwangerschaftsabbruch in der dänischen Serie Rita inszeniert. Hier nimmt die gleichnamige Protagonistin die auf ihren Namen verschriebene Tablette für den Schwangerschaftsabbruch alleine in ihrem Badezimmer ein. Dies ist eins der wenigen Male, dass ein medikamentöser Abbruch filmisch dargestellt wird, wenn auch nicht zur Gänze: der Abgang des Fruchtsacks bzw. Embryos, der am gleichen oder in den Tagen danach folgen müsste, bleibt unsichtbar.

Ein weiteres, sich häufendes Motiv, ist die Darstellung von Schwangerschaftsabbrüchen mit Humor zu verbinden. Hier geht es nicht darum, sich über das Thema oder die Betroffenen lustig zu machen, sondern die Schwere des Tabus mit Leichtigkeit zu ersetzen. Im Film Obvious Child ist die Protagonistin selbst Stand-Up-Komikerin und nutzt ihre Reichweite und dieses Medium, um das Thema anzusprechen und für sich selbst auch emotional zu verarbeiten. Der Film ist lustig, aber nicht überzogen. Im Gegenteil – die Regisseurin schafft es, verschiedene Haltungen parallel existieren zu lassen: Humor, Fürsorge, Unsicherheit und Ernst. Anders, aber genauso rücksichtsvoll verwenden Roni Geva und Margaret Katch humorvolle Darstellungen in ihrer Webserie Ctrl Alt Delete (US 2018/2019), die auf Vimeo veröffentlicht und kostenlos zu streamen ist. In den Mini-Episoden spielen sie mit Klischees, Running Gags und überzeichnen ihre Charaktere, kreieren dabei aber immer einen urteilsfreien Raum und übermitteln gleichzeitig viele Informationen und diverse persönliche Erfahrungen rund um Abtreibung.

Veränderte Perspektiven zum Thema Abtreibung entstehen zunehmend auch dadurch, dass es mehr und mehr weibliche Regisseurinnen sind, die einen Abbruch als Haupt- oder Nebenplot selbst inszenieren (können). Neben den vielen bereits erwähnten Regisseurinnen und Filmen, möchte ich vor allem ein sehr junges Beispiel beschreiben. In Céline Sciammas Film Porträt einer jungen Frau in Flammen (FR 2019) geht es vordergründig um eine lesbische Liebesgeschichte im 18. Jahrhundert. Eine Nebenrolle (die Hausangestellte Sophie), die die beiden Protagonistinnen im Plot begleitet, ist ungewollt schwanger und braucht eine Abtreibung. Marianne und Héloïse (das Paar) organisieren alles Nötige, begleiten Sophie zu einer älteren Frau, die den Abbruch vornimmt und besonders interessant: Héloïse weist die Malerin Marianne, an, die Szene festzuhalten. Marianne skizziert Sophie, die vor der alten Frau auf dem Bett liegt, und repräsentiert damit ein wichtiges Motiv: die Deutungshoheit über die eigene Geschichtsschreibung zu beanspruchen.

Die Erzählung von Abtreibungen in Nebenplots oder durch Nebenfiguren ist schließlich das letzte Motiv, das ich hier benennen will. Da, wo plotzentrierte Filme Abtreibungen oft dramatisch ins Zentrum setzen, können Serien, dadurch dass sie sich über mehrere Episoden strecken, eine Abtreibungsgeschichte nebenher erzählen. Serien wie Sex Education (UK 2019), Shrill, 13 Reasons Why, Glow und viele mehr fokussieren eigentlich eine andere Storyline, lassen Schwangerschaftsabbrüche aber in einer Episode vorkommen – ohne dass die betroffene Person danach lange leidet oder nachhaltig traumatisiert ist. Im Gegenteil, oft werden dadurch neue Kräfte für einen Neuanfang freigesetzt, wie z.B. in Shrill, wo die Protagonistin Annie nach ihrer Abtreibung mit dem verantwortungslosen Liebhaber Schluss macht und sich ihrem Chef gegenüber erstmals traut, Forderungen zu stellen. Mit dem Motiv des ‚Nebenhers‘ wird gezeigt, dass Schwangerschaftsabbrüche zum Leben dazu gehören können, es aber nicht dominieren, verändern oder beenden müssen. Auch wenn es paradox klingt wird hierbei betont, dass nichts betont werden muss.

Darstellungen von Abtreibungen brauchen eine reflexive Praxis des Sehens

Dass Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Diskursen nicht allzu sichtbar sind, hat viele verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass die gängigen Darstellungen oft so einseitig und abschreckend sind, dass sie gerne schnell wieder vergessen werden. Ein anderer ist, dass die aktiv hergestellte Unsichtbarkeit jenen nützt, die Abtreibungen weiterhin stigmatisiert wissen wollen. Wer sich jedoch länger mit dem Thema beschäftigt, merkt, dass es an Abbildungen und Inszenierungen eigentlich nicht mangelt. Vor allem in Filmen und vielen zeitgenössischen Serien werden vermehrt Geschichten von ungewollten Schwangerschaften und von Schwangerschaftsabbrüchen erzählt. Diese Sichtbarkeit trägt dazu bei, das Thema an- und besprechbar zu machen und es somit auch in öffentlichen Diskursen zunehmend zu normalisieren. Wichtig ist hierbei jedoch, Abtreibungen nicht ‚einfach irgendwie‘ und um jeden Preis in den Mittelpunkt zu rücken, sondern genau danach zu fragen, welche Darstellungen sichtbar werden, welche Stereotype wiederholt werden, wessen Geschichten von wem wie und warum erzählt werden – und wessen nicht. Wie Johanna Schaffer schreibt, sind „Forderungen nach Sichtbarkeit so zu verschieben, dass sie eher mit reflexivem Potential denn quantitativem Gewicht aufgeladen werden.“ (Schaffer 2008: 111) Statt einfach nach mehr Bildern zu suchen, ermöglicht eine reflexive Praxis des Sehens, unterschiedliche Formen der Darstellungen zu differenzieren, eigene Sehgewohnheiten aufzudecken und auch die dahinter liegenden, oft unsichtbar gemachten Interessen herauszuarbeiten – was beim Thema Schwangerschaftsabbruch besonders wichtig ist.

Handelt es sich um eine Außenperspektive, die ausschließlich das Leiden der schwangeren Person ins Zentrum stellt? Schwingt untergründig ein Schulddiskurs mit, der die etablierten Sehgewohnheiten rund um Abtreibung bestätigt? Oder werden auch emotionale Alternativen gezeigt, die vielleicht sogar auf den ersten Blick irritieren, wie zum Beispiel Erleichterung, Humor und Zufriedenheit? Und findet das, worum es eigentlich geht, vielleicht nur am Rande statt, kaum sichtbar und gerade dadurch relevant?

Anmerkungen

[1] Ich werde im Text meistens den Begriff Abtreibung statt Schwangerschaftsabbruch verwenden, weil er geläufiger und kürzer ist. Damit positioniere ich mich auch anders als manche feministischen Gruppen, die den Begriff Abtreibung als diskriminierend und negativ empfinden. Gerade deswegen finde ich es wichtig, den Begriff – wie Abtreibungen selbst – nicht zu tabuisieren, sondern positiv anzueignen.

[2] Anstelle von Pro-Life, wie sich solche Gruppen irreführend gern selbst bezeichnen, verwende ich wie viele andere feministische Positionen lieber die Bezeichnung Anti-Choice, da sie genau genommen nicht wirklich ‚für das Leben‘, sondern nur für ihre eigenen Interessen eintreten und damit repdroduktive Entscheidungsmöglichkeiten vieler Frauen und Queers beschneiden. Andere vor allem im englischsprachigen Raum etablierten Bezeichnungen wären anti-abortion oder forced-birth.

[3] Ich spreche hier und im Folgenden oft von ‚Frauen‘, weil die dargestellten Personen in den Filmen als cis-Frauen erzählt und gelesen werden sollen. Natürlich können auch andere Menschen (nicht-binäre Menschen, Inter*Menschen, Trans*Menschen) schwanger werden und Abtreibungen haben und ich werde dies, wenn es nicht um die Beschreibung heteronormativer Motive geht, auch genderneutral formulieren.

[4] Schaffer bezieht sich damit auf den Begriff „given-to-be-seen“ (Schaffer 2008: 114) der Filmtheoretikerin Kaja Silverman, welche sich wiederum auf den Psychoanalytiker Jacques Lacan bezieht (vgl. ebd.).

[5] Analyse des Forschungsprojekts Abortion Onscreen, das sich hauptsächlich auf US-amerikanische Filme und Serien bezieht. Gegenstand dieser Studie waren 87 Filme und Serien aus den Jahren 1916 bis 2013.

[6] Als einer der sehr wenigen Filme erzählt 24 Wochen die Entscheidung zum Abbruch einer gewollten Schwangerschaft aufgrund medizinischer Indikation. Die Beweggründe und Erfahrungen unterscheiden sich in so einem Fall natürlich von denen bei einer ungewollten Schwangerschaft mit Abbruch im ersten Trimester. So wird die Abtreibung in 24 Wochen von Astrids Umfeld weniger verurteilt, sondern nach Down-Syndrom- und Herzfehler-Diagnose vielmehr vorausgesetzt, was Astrid stark kritisiert. Gerade weil in beiden Fällen ganz unterschiedliche Emotionen und Einstellungen zur Schwangerschaft bestehen können, ist es wichtig, unterschiedliche Abtreibungsgeschichten zu erzählen und Diversität zuzulassen.

Literatur und Quellen

Gertz, Miriam (2019): Zwischen Stigmatisierung und Autonomieerleben. Abtreibung aus feministisch-psychologischer Perspektive. In: Frauen.Wissen.Wien. Nr. 9: Schwangerschaftsabbruch im gesellschaftlichen Diskurs. Online: https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/stichwort/kunst-kultur/frauen-wissen/pdf/frauen-wissen-wien-9.pdf [20.3.2020]

Schaffer, Johanna (2008): Ambivalenzen der Sichtbarkeit. Über die visuellen Strukturen der Anerkennung. Bielefeld: transcript.

Sisson, Gretchen/Kimport, Katrina (2014): Telling Stories About Abortion: Abortion Related Plots in American Film & Television, 1916-2013. Online: https://www.ansirh.org/research/abortion-onscreen [20.3.2020]

Medien

Abortion Onscreen Database. Online: https://www.ansirh.org/research/abortion-onscreen-database [20.3.2020]

Initiative zur Information über Reproduktive Gesundheit in Wien. Online: https://abortionfilms.org/de/ [20.3.2020]

Mayr, Gaby (2018): Schwangerschaftsabbruch. Ein Tabu und seine Folgen. Audio-Feature, 44 Min, Deutschlandfunk. Online: https://www.deutschlandfunkkultur.de/schwangerschaftsabbruch-ein-tabu-und-seine-folgen.3720.de.html?dram:article_id=430044 und https://www.deutschlandfunkkultur.de/schwangerschaftabbruch-ein-tabu-und-seine-folgen.media.69d904fb1c6703e9477640f9c45b0c60.pdf [30.3.2020]

Resetarits, Kathrin (2018): Die Strukturschablone des plotzentrierten Films, ihre Limitierungen und Auswirkungen. Online: http://www.drehbuchforum.at/archiv/audio [20.3.2020]

Filme und Serien

4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, RU 2007, Regie: Cristian Mungiu.

13 Reasons Why, Folge “If You’re Breathing, You’re a Liar”, US 2019, Netflix, Regie: Michael Morris.

24 Wochen, DE 2016, Regie: Anne Zohra Berrached.

Ctrl Alt Delete, US 2018/19, Regie: Roni Geva und Margaret Katch. Online: https://vimeo.com/channels/ctrlaltdeleteshow [20.3.2020]

Die eine singt, die andere nicht, FR 1977, Regie: Agnès Varda.

Glow, Folge „Maybe It’s All the Disco“, US 2017, Netflix, Regie: Sian Heder.

Gute Zeiten Schlechte Zeiten, Folgen 5067 bis 5097, 2012, Regie: diverse.

In Zeiten des Aufruhrs, US/UK 2008, Regie: Sam Mendes.

Obvious Child, US 2014, Regie: Gillian Robespierre.

Porträt einer jungen Frau in Flammen, FR 2019, Regie: Céline Sciamma.

Shrill, Folge „Annie“, US 2019, hulu, Regie: Jessie Peretz.

Rita, Folge „Father, Mother and Child“, DK 2013, Netflix, Regie: Lars Kaalund.

Vera Drake, UK/FR 2004, Regisseur: Mike Leigh.