Pornographie als Struktur

Von Karl-Josef Pazzini

Die gegenwärtige Art des Angebots und des Gebrauchs von Pornographie – es gibt natürlich nicht die Pornographie – ist Effekt der erfolgreichen Individualisierung in neoregulierenden Gesellschaften (unbewusste freiwillige Selbstkontrolle). – Übrigens: Der Begriff der Sexualität ist eng verbunden mit der Herausbildung eines autonom gedachten Individuums (vgl. Ritter et al. 1971-2007). Das muss hier eine Behauptung bleiben.

Und eben jenes autonom gedachte Individuum ist Ziel und Voraussetzung fast aller Didaktik ausweislich des expliziten Ziels der Individualisierung. Es lässt sich aufweisen, dass die Mainstreampornographie nicht nur ein einzelner medialer Bereich ist, sondern teilhat an einer Struktur, die weit darüber hinausgeht (vgl. Pazzini 2017a, b). Pornographie, wie sie heute über die digital organisierten Medien produziert und konsumiert wird, ist zu verstehen als Folge und in gewisser Weise auch als Erfolg einer Didaktik und einer Kulturgeschichte der Individualisierung. Sie stützt diese, und ist auch Nacherziehung. Die filmischen Perspektiven auf Menschen, die Schnitttechnik, die Kadrierung, die Dramaturgie der meist sehr übersichtlichen Narrative sind auf Leistungsfähigkeit, Effektivität, Zielführung, Zeitnähe des Erfolgs und Evaluation getrimmt. Sie zeigen Menschen, die fit for fun sind.

Bilder, Bildfolgen, Filme werden hier so formatiert, dass sie für eine möglichst große Zahl und auf alle erdenkliche Weisen Sehen, Fühlen und Denken so koppeln, dass der Anspruch auf Befriedigung und Antwort imaginär in einem ganzheitlichen Erlebnis mündet. Alles ist zielführend und zeitnah formatiert und klar verbunden, Assoziationen sind am Gängelband gehalten, eine Persiflage auf Comenius‘ Didaktik, die auch sichergehen wollte, dass die richtigen Verknüpfungen zwischen Bildern, Sprachen, Zahlen nachvollzogen werden konnten.

„Die Wörter sollen also nur in Verbindung mit den Sachen gelehrt und gelernt werden, ebenso wie der Wein mit der Flasche, das Schwert mit der Scheide, das Holz mit der Rinde, die Frucht mit ihrem Kern verkauft, gekauft und herumgeschickt werden. Denn was sind die Wörter anderes als Hülsen und Scheiden der Dinge? Wenn man nun eine Sprache lernt, die Muttersprache nicht ausgenommen, so müssen die Dinge, die mit Wörtern bezeichnet werden sollen, gezeigt werden“ (Comenius 1657: 131).

Pornographie als Struktur

Das wäre eine Betrachtungsweise. Eine andere: Diese quantitativ und ökonomisch ungeheuer erfolgreiche Bildproduktion und -konsumtion testet die Leistungsgrenzen der Medien auf alle erdenkliche Art aus und treibt deren Entwicklung vor sich her. Das wäre auch zu sehen als Zwischenschritt zur Entwicklung neuer Formen von dem, was heute Sexualität heißt. Die Lebensweisen der Sexualität treten in Konkurrenz zu den Narrationen der Romantik, der Sexuologie ab dem 19. Jahrhundert und nicht zuletzt einigen moralisierenden Formen der Psychoanalyse. – Sprache (Medien) und Sexualität bedingen sich gegenseitig bei Menschen. Wenn das, was Sexualität genannt wird, bei Tieren ähnlich offen wäre, dann würden diese anfangen zu reden.

Wenn auch die Mainstreampornographie als affirmativ zunächst auffällt, steht sie doch vielleicht in der langen Reihe vergeblicher Versuche der Kontrolle der Triebe, hier derer, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts unter der Aufschrift Sexualität gebündelt haben.

Diese Form der Befreiung aus alten kontrollierbaren Fesseln geht immer mit einer kulturellen Umwandlung einher, weil sich die Medien eben nicht als rein äußerliche Transportmittel denken lassen. Sie schaffen neue soziale Situationen, sie verändern das Verhältnis der Generationen, sie verschieben die Grenzen dessen, was man wissen kann und haben Einfluss nicht nur auf die Ökonomie im klassischen Sinne, sondern auch auf die Libidoökonomie, jener Ökonomie der Verbindung zwischen Menschen, dem Überschreiten von Grenzen zwecks Erfindung und Findung von Neuem, die zugleich die Aggressivität kultivieren, je nachdem, welche Möglichkeiten eine Gesellschaft erfindet, wofür sie Energien, d.h. Menschen und Geld bereitzustellen gewillt und in der Lage ist.

Das heißt, es könnte sich lohnen, direkt oder indirekt sich mit der Pornographie als einem erziehungswissenschaftlichen Forschungsprojekt zu befassen. Das kann man direkt angehen, indem Pornographie zum Gegenstand wird. Das würde sich deshalb lohnen, weil sie die eine Erscheinungsweise der Struktur der gegenwärtigen Gesellschaft ist, die auch ganz andere Manifestationen hat. Deshalb kann man das gleiche Problem auch von anderen Gegenstandsbereichen her untersuchen. Die Pornographie hat lediglich den Vorteil, dass sie die oft geforderte Koppelung von Theorie (Theorie leitet sich wortgeschichtlich von einer gründlichen Betrachtung her) und Praxis, Hand- und Kopfarbeit bietet. Pornographie zielt auf ein zentrales Moment menschlichen Lebens, die Sexualität. – Wie viel sie selber mit Sexualität zu tun hat, steht dahin. Sexualität lässt sich nicht abbilden. – Sie dient der Abstraktion von Sexualität, bedient sie und bildet sie heraus. Individualisierung und Autonomie lassen Wunsch und Forderung nach Selbstkontrolle aufkommen, befreit von den Unwägbarkeiten, Ungewissheiten, Ansteckungen, Abhängigkeiten und Kriterienlosigkeiten der Liebe.

Erforschung würde dann heißen, tatsächlich wieder eine Liebe zur Weisheit zu entwickeln (Philosophie), etwa eine Philosophie des Lehrens und Lernens, die nichts mit den lächerlichen Philosophien von Unternehmen und z.T. auch von Bildungsinstitutionen zu tun hat. Diese zu entwickelnde Philosophie verhielte sich zu den erwähnten wie die Liebe zum Cumshot. Wenn man bei der Pornographie als einem auch schon sehr früh von Schülern und immer mehr Schülerinnen genutzten Bildmedium einsetzt, könnte man zunächst zur Postpornographie übergehen, die ganz oft schon dadurch analytische Fähigkeiten in ihrer Bildlichkeit hat, da sie nicht auf die Dynamik unmittelbar überprüfbarer Befriedigung, Spannungsreduktion und Antwort auf Ansprüche festgelegt ist, sondern diese auch parodistisch in einzelne Momente zerlegt und neu kombiniert, auf die Spitze treibt, und mit ästhetischen Erfindungen versucht, an die Grenze der Darstellbarkeit dessen zu kommen, was so leicht hin als Sexualität zusammengefasst wird.1

Hier nun einige Vorüberlegungen, die eine solche Forschung begleiten könnten, vornehmlich aus der Perspektive der Psychoanalyse heraus geschrieben:

Pornographie unterlag seit der Aufklärung einem Funktionswandel (vgl. Pazzini 2017a,b). Sie ist nicht mehr primär subversiv noch ist sie schlichtweg Entlarvung der Doppelmoral der oberen Klasse.

Neoregulierende Gesellschaftsstrukturen, die ihre Steuerung liberal nennen, fordern zum Genießen auf, um sich existent zu fühlen: Genuss ohne Reue, auch das wird durch Pornos und Journale wie Fit For Fun propagiert, schuldfrei vor allem. Die Fülle des Konsumangebots produziert jedoch scheinbar einen Mangel am Mangel: Alles ist da oder man könnte es prinzipiell haben.

Man könnte auch andersherum sagen: Verborgen und abgeschöpft wird das, was zu viel an Kräften und Fähigkeiten da ist. Dieses Potential wird kaum als Luxus innovativ genutzt, eher in spannungsabführendem Kurzschluss vernichtet. – Marx hat als erster die politische Dimension von Überproduktionskrisen und deren Bewältigung analysiert (vgl. Marx 1964). – So wird das Individuum zumindest zeitweise davon abgehalten, sich im Status eines Subjekts des Begehrens zu konstituieren, es wird gedrosselt zum Individuum und Ich des Anspruchs.

Begehren

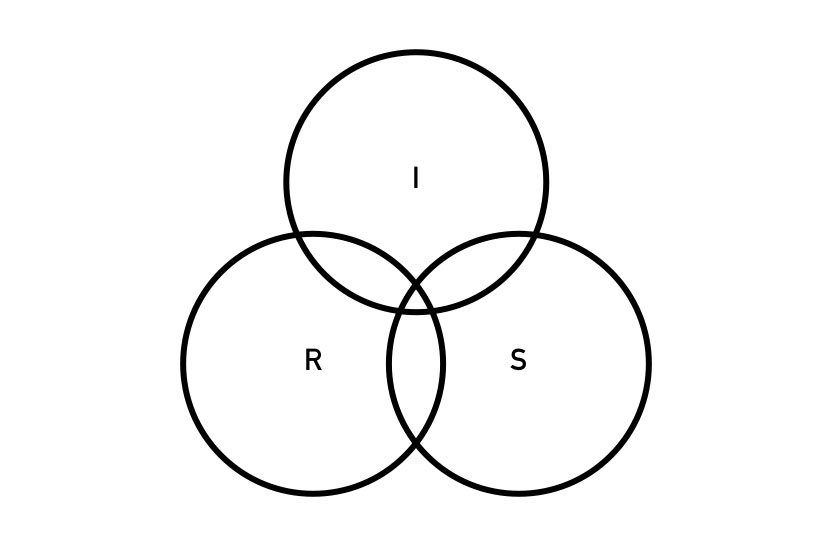

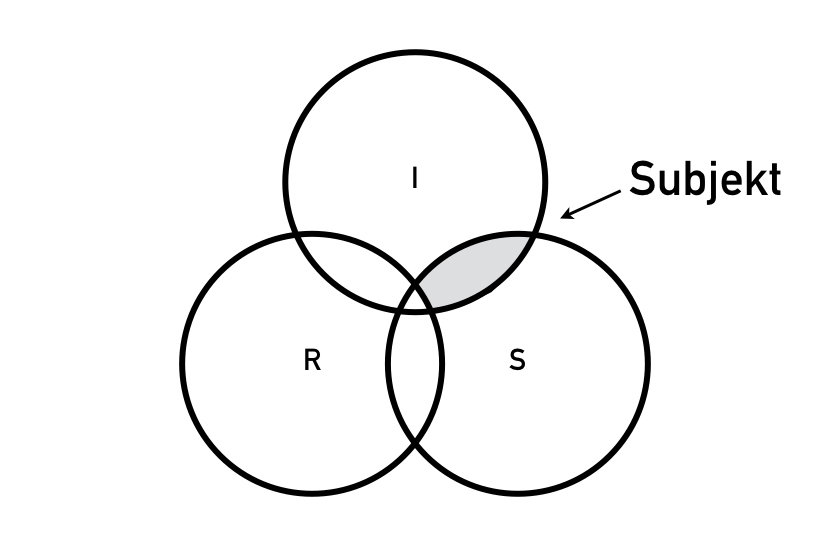

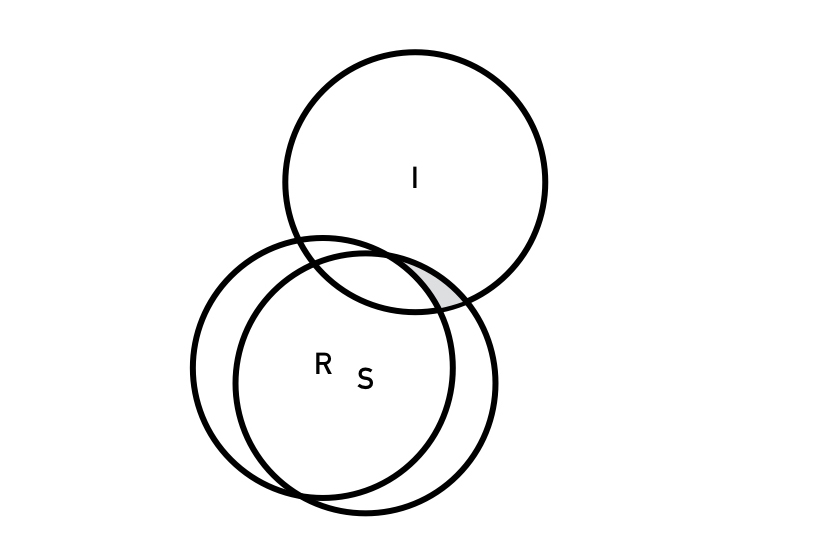

Begehren entwickelt sich ganz wesentlich vom Anderen her, wird durch individuelle Energien und deren Austausch gestützt. Energien entstehen aber auch dazwischen, gehören einem Subjekt an, das wesentlich individuelle Grenzen übersteigt. Die Stütze fürs Begehren liegt in der realen Dimension, wie sie sich etwa triebhaft äußert, und wird imaginär vom Ich mit Bildern und Intentionen bespielt. Das Ich ist ein Effekt, eine Sammlung eingefallener Bilder und Ideale, seine Spitze und sein Aufsichtsorgan ist das Über-Ich, das eine Verbindung zur umgebenden Gesellschaft bildet. Ohne Verbilderung der realen Dimension würde nichts laufen, kein Anschluss zum Anderen gesucht und gefunden werden können. Damit operiert Pornographie und ist so eingerichtet, dass sie den Anderen sehr oft erspart.

Gleitcreme, Lustprämie, Stilllegungsprämie

Durch die alltäglichen Varianten von Pornographie fangen Menschen Bilder ein, die arbeiten und Spannung erzeugen, vorspielen, wie die Spannung beseitigt werden könnte. Bilder werden Gleitcreme. Die Lustprämie der Masturbation angesichts von Pornographie ist eine Art Stilllegungsprämie für den Verzicht auf Übertragung im medizinischen und psychoanalytischen Sinne, gegen die Risiken und Abenteuer der Freiheit des Begehrens. Freud schrieb von einer Lustprämie dafür, Individuum und Ich hin auf die Gattung zu übersteigen.

Autonomisierungsprothese gegen Übertragung

Pornographie wurde in den quantitativ erfolgreichen Formen Autonomisierungsprothese und hat Teil am Widerstandsmoment der Übertragung und gesellschaftlich gesehen an der Angst vor der Unwägbarkeit der Übertragung. Übertragung wird illusionär, in Richtung einer Umwandlung in Projektion, vermieden. – Prothesen haben ihr Gutes. – Die Abwehr des fremden, bedrohlichen, lebendigen Anderen nimmt zu.

Formen kompetenzbasierter Professionalisierung, die Verlagerung auch anderer Tätigkeiten an den individuell zugeordneten Computer (Heimarbeit) – Bankgeschäfte, Einkaufen, Verwaltung der individuellen Existenz, Robotik (in der Pflege) z.B. – umgehen ebenso Übertragungsbeziehungen in Präsenz und ersetzen sie durch spekulative Projektion und imaginäre Einfühlung. Die Folgekosten tauchen in den Budgets derer, die das so einrichten, nicht auf, wohl aber als zusätzliche Kosten der Krankenkassen, als Einnahmen der Pornoindustrie, Beiträgen für Swingerclubs, Ausgaben für Haustiere, Kosten für Gefängnisse, Psychiatrien und Sozialämter.

Hochartifizielles Individuum mit Notwehrnarzissmus

Das hochartifizielle Individuum wird als solches weiter herauspräpariert und befestigt, biopolitisch kontrolliert (siehe Foucaults Ausarbeitungen zur Gouvernementalität, z.B. Foucault 2004). Die selbstreflexive Steuerung zwecks Autonomisierung wird dem Individuum überlassen, die daraus entstehende Isolierung wird durch diverse social media aufgehoben und verwandelt. Nur so kann es scheinen, dass Individualisierung ein Erfolgsmodell sei.

So bemerkte Donna Haraway bereits 1991: „Warum sollten unsere Körper an unserer Haut enden oder bestenfalls andere von Haut umschlossene Entitäten umfassen?“ (Haraway 1991: 177).

Existenz, Gebrauch und Genuss einiger Pornographie ist auch ein Erfolg einer Pädagogik der Autonomisierung, Individualisierung und Selbstreflexivität. Sie sind koextensiv.

Aufgrund von gehemmter Übertragungsbereitschaft – man könnte auch Liebesbereitschaft oder -mut sagen – kommt es zu einem Notwehrnarzissmus, einer Überbesetzung des Eigenen, der eigenen Erscheinungsweise, der durchaus in Richtung Psychose gleitenden paranoischen Überempfindlichkeit und Selbstüberschätzung angesichts der unbedingten Forderung nach Leistungsbereitschaft.

Akt

Eine kurze methodische Anmerkung: Meine Ausführungen und mein Arbeiten als Psychoanalytiker haben damit zu tun, Theorie so zu betreiben, dass sie in Berührung mit dem Akt kommen kann oder gekommen ist.

Es gibt eine Praxis von Theorie, auch in der Erziehungswissenschaft, gerade in der sogenannten empirischen, die am Ende mit Zahlen und Statistiken hantiert, also ein verkürztes Verständnis von Erfahrung/Empirie (zur Kritik der verkürzten Empirie vgl. Pazzini 2016) hat, eines, das Übertragung nur als Störung in der Objektivierung kennt, die sich weit von der Unwägbarkeit und den Folgen eines Akts entfernt. In der Berührungslosigkeit bzw. artifiziell distanzierten Berührung (immer öfter auch in der Bäckerei mit Handschuhen) des Messens ist sie nicht weit vom masturbatorischen Erfolg der Pornographie entfernt.

Schuld – Loslösung – Analyse

Ein Akt reißt immer ein Gewebe von scheinbar Intaktem an oder auf und ist Bedingung der Möglichkeit neuer Verbindungen. Er bringt in Gang und entdeckt eine bisher ganz unbewusste Verbindung mit dem Anderen. Ein Akt macht erneute Artikulation möglich, ein Sprechen in irgendeiner Sprache, um die Initiation von Bildung durch den entstandenen Riss im Gewohnten zu überbrücken. Oft drängt sich eine solche Zerstörung oder zumindest Störung als moralische Schuld auf. Schuld – auch im Sinne der causa/Ursache – ist damit verbunden. Eine Entscheidung, ob unbewusst oder bewusst, entbindet, Schuld verbindet. Moralische Schuld initiiert ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle. In dieser Form wird die gesellschaftsbildende Schuld zu einer schwer greifbaren, wesentlich imaginären Klebe. Schuldgefühle treten an die Stelle einer Artikulation, die durchaus riskant und wieder störend sein könnte. Pornographie produziert für die Konsumierenden erst einmal keine Schuld, indem sie etwa einem der im Video erkennbaren Akteure etwas schuldig blieben. Sie haben entweder indirekt durch Datenspuren, oder direkt durch Kauf oder Miete bezahlt. Es entsteht höchstens ein schlechtes Gewissen. Das gehört aber denen, die es haben. Die oft isolierenden Wirkungen in Bezug auf Nebenmenschen verstärken oft die Einsamkeit.

Damit bei der Bedürfnisbefriedigung nichts schief geht, halten die Plattformen die verschiedensten Kategorien von sexuellen Vorlieben bereit. Das ist wie mit dem Joghurt im Supermarkt.

Ein Akt ist eine Herausforderung im Sinne des Wortes. Ein Akt lässt oft Sehnsucht nach bedeckenden und verdeckenden Bildern, nach Harmonie, entstehen, die die Unterschiede, nicht zuletzt die der vielen Varianten der Geschlechter, am liebsten ganz verschwinden ließe.2 Spannungsvolle Differenzen können nicht gelebt werden, sie müssen verschwinden in einer Gesellschaft, die keine Ressourcen zur Vergebung hat, keine Entschuldung kennt, auch nicht für Griechenland, und Aggressivität in hohem Maß exportiert.

Der Erfolg sollte in Kürze auf der Hand liegen. Zumindest bei Männern. Und im Unterricht. – Der Evaluationshype lebt strukturell von der gleichen Struktur wie die Pornographie: Sexualität ist sichtbar gemacht – angeblich, aber vergeblich. Der Erfolg kann in den sichtbar gemachten Zeichen einen Orgasmus Gewissheit erlangen, Erfolg des Lehrens wird mit dem Output der Schüler*innen sichtbar durch Auszählung – dagegen kann Bildung so wenig erzwungen werden wie Liebe.

Schuldmanagement

Pornographie und Selbstbefriedigung in hohem Ausmaß (und nur dann) gehen wahrscheinlich zurück auf die fehlenden Möglichkeiten der Bewältigung der Schuld. Das trifft natürlich nicht zu bei vertraglich abgesichertem Kuschelsex.

In einer nicht so stark individualistisch ausgeprägten Zivilisation könnte man sich vorstellen, und das gab es auch, dass Schuld artikuliert und sozial umgewandelt wird in Anerkenntnis. Anerkenntnis von etwas, das das einzelne Individuum übersteigt, sei es als ein zu bildendes Wir oder etwas unter der Chiffre ,Gott’, garantiert durch die Erzählung, dass es da jemanden gibt, immer wieder, der die dem individuellen Subjekt inhärente Angst des physischen Überlebens verwandeln könnte. – Stattdessen entsteht eine neue Art von Askese auch in der Pädagogik: Alle Handlungen vermeiden, die die Intaktheit des Anderen, die eigene, die der Natur, näherhin der Tiere, dann auch der Pflanzen, beeinträchtigt. Wurst gibt es dann nur noch imaginär – aus Soja. Vegetarismus, Veganismus und Pornographie sind an dieser Stelle durchaus verwandt. Sie speisen sich aus demselben Dilemma, möchten Tragik, schuldlos schuldig zu werden, vermeiden. – Die Tragödie spricht übrigens vom schwierigen Zusammenhang in der entstehenden Athener Demokratie. – In Notwehr gegen eine fehlende Kultivierung der Aggressivität wird dabei dann eine so nie existente Natur zur Rettung – was ja kaum auf Wirbelstürme passt, etwa auf Irma oder Xavier, oder auf tatsächliche oder metaphorisch so bezeichnete Raubtiere.

Es gibt sogar Versuche der Entschuldung durch Natürlichkeit bis in den Porno hinein. Um die Illusion der Schuldfreiheit aufrecht zu erhalten, wird von Produzent*innen wie Petra Joy behauptet, der Sex sei authentisch, die Gefühle echt, viele seien auch im echten Leben Paare, alle Darsteller seien gesund. Das ähnelt einem Ökosiegel (vgl. Spataro 2017; Dörr 2017).

Theorie – Pornographie

Es gibt auch Formen von Theorie, die strukturelle Ähnlichkeit mit Pornographie haben. Sie kommen nicht zum Akt, der immer vom lebendigen und begehrenden Anderen und mit dem Anderen geschieht und so nicht ganz kalkulierbar ist. Diese Theorie verästelt sich in sich in konditionalen Hypotaxen, ergeht sich in lauter immanenten Bezugnahmen, ist reflexiv auf Theorieentwicklung, sodass es fast kein Außen mehr gibt, und hat ihren Höhepunkt entweder in der Feier des Unmöglichen – depravierte Postmoderne – oder in der Messbarkeit, die keine aktförmige Berührung benötigt. Das theoretisierende individuelle Subjekt wiegt sich in der Illusion autonomer Erkenntnis.

Pornographie

Pornographie ist ein Zeitgewinn gegenüber dem Drängen vom Anderen her und zum Anderen hin – die angenehme Gestaltung von Isolation. Andere werden hinter den Screen verbannt. Sie ist ein probates Mittel, die Risiken der physiologischen und psychischen Übertragung zu meiden, Autonomie zu erhalten. Sie steigt aus einer Rivalität und einem Machtkampf zwischen ihre Geschlechtlichkeit unterschiedlich lebenden Individuen auf Zeit aus, entzieht sich der Wirkung des Anderen, dem Krieg der Sexualisierung, der freilich mit Pornographie angeheizt werden kann, in einer Art Aufrüstungsspirale und deren Bezähmung.

Als Wunsch hat Pornographie auch den Charakter eines Traums. Sie gibt dem Wünschen eine Zeit, dem Wunsch nach unkomplizierter, mit dauernder Bereitschaft und Potenz rechnender Lust zwischen Menschen. Phantasien von der Urszene, von einem Mythos der Passung, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Autonomie werden virulent. Aber ohne Artikulation, in welcher Sprache auch immer, bleibt sie ein Genuss in Art des Todestriebes: Stillstellung, Abfuhr.

Pornographie und deren Nutzung zur Selbstbefriedigung ist also eine kreative Erfindung für eine Gesellschaft von Einzelunternehmer*innen ihres Glücks, dem Realen des Triebes auszuweichen, sich Luft zu verschaffen, für manche die Voraussetzung überhaupt, jenseits einer Sexualisierung mit Ruhe einem anderen Menschen zu begegnen, der insofern hetero ist, als er fremd in seinem Begehren ist. Sie ist vielleicht auch Bildungsversagen, weil für das Übersteigen der biologisch-physiologisch beschreibbaren Grenzen des Individuums zu wenige kulturelle Formen, Rituale zur Verfügung stehen, wodurch es gleichzeitig zur Sexualisierung als Abwehr der Übertragung und des Kontaktes kommt und zusätzlich zu einer Unbeholfenheit in dem, was Sexualität genannt wird. Vielleicht ist sie aber auch der Struktur nach eine Konsequenz der Individualisierungsträume von Aufklärung und Pädagogik.

Pornographie ist ein schwaches Mittel gegen die im Konzept des autonomen Individuums, des individuellen Subjekts, eingebaute Fremdenfeindlichkeit, die das Fremde am ehesten als exotisch, als rein, als originär, als natürlich, als edel, wild, wirklich genießen kann.

Die andere Pornographie, von der ich heute nicht geredet habe, wie sie etwa im Umkreis von Laura Mérrit gefördert wird (vgl. Mérrit 2015; Taormina et al. 2014a,b; Preciado 2016), kann zum lustvollen Übersteigen der Definition von Sexualität, der eingekastelten Individualität und zum Anderen hin öffnen.

Übertragung

Während meines Nachdenkens habe ich eine Vorstellung von dem, was Freud, vielleicht auch Bion und Lacan, als Übertragung versucht haben zu begreifen, als Orientierung und Maßstab mitgeführt. Zunächst habe ich Pornographie vornehmlich als Abwehr oder Widerstand gegen die Risiken der Übertragung gesehen.

Man könnte fragen: Erleben wir einen weiteren Umwandlungsprozess dessen, was Freud in Realisierung soziokultureller Verhältnisse als Übertragung begriffen hat? Er hatte ja nicht die Übertragung erfunden, sondern ihre Existenz unter den Bedingungen des individualisierten, unter dem Ideal der Rationalität stehenden Subjekts erkannt und formuliert. Davor hatte Übertragung andere soziale Formen und wurde anders, auch in religiösen Konzepten, gefasst. Niemand kann behaupten, dass die Psychoanalyse Übertragung begriffen habe, genauso wenig wie das die vorangegangenen Versionen leisten konnten.

Vielleicht befinden wir uns in einem rapiden Veränderungsprozess, in dem sich die Bedingungen unseres Zusammenlebens, der Vermittlung, der Medialität in ihren zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten schnell wandeln und damit auch die Weisen, wie Bildungen des Unbewussten bemerkbar werden. Nicht, dass das schon eine adäquate Formulierung wäre, aber die aus der Quantentheorie umgewandelten Ansätze von Karen Barad unter dem Titel „Verschränkungen“ arbeiten sich offenbar an ähnlichen Problemstellungen ab (vgl. Barad 2015).

Daran kann auch erziehungswissenschaftlich weiter gearbeitet werden, theoretisch, praktisch und poietisch. Es besteht kein Grund zum Pessimismus, wenn wir Zeugen von radikalen Veränderungen werden. Wie kann einer tatsächlichen Verschränkung bei einer individualistischen Voraussetzung Rechnung getragen werden, was heißt das moralisch und ethisch – gerade dann, wenn viele der Verschränkungen unbewusst existieren? Wie kann das Individuum durch wechselseitige Verantwortung entlastet werden und wie können so Energien frei werden für immer wieder neue und nicht klischierte Formen von Sexualität. – Wenn Pornos, die zur Identifizierung einladen (dadurch knechtende Ideale aufbauen und schon bei ihrer Produktion oft verletzen), die möglichst quasi ,hygienisch’ den Überschuss menschlicher Produktionsmöglichkeiten abbauen – also mögliche praktische Kritik in Richtung eines Entzugs aus dem ungewissen Sozialen entsorgen – Indikatoren sind für das, was aus der Gesellschaft abstrahiert, abgezogen und entsorgt wird, dann kann auf ein unermessliches Potential geschlossen werden, das nicht ganz ungefährlich ist, weil es immer wieder kultiviert werden muss. Kunst hat Strukturen und Mittel bei Übersetzung zu assistieren.

Dann würde sich auch ängstlich bürokratische Didaktik erübrigen.

Anmerkungen

[1]Siehe z.B. http://www.ulrikefeser.net/projects/arret-la-machine-postpone-postporn-happiness/ || https://vimeo. com/user29791739/videos || https://www.instagram.com/explore/tags/postporno/ || https://vimeo.com/12566813 [03.01.2019]

[2]Siehe hierzu Mose 1: Als die Differenz klar wurde, nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis, erkannten Adam und Eva, dass sie nackt waren und bedeckten den Unterschied; sie schämten sich.

Literatur

Barad, Karen (2015): Verschränkungen. Berlin: Merve

Comenius, Johann Amos (1992): Große Didaktik (1657). Stuttgart: Klett-CottaDespentes

Virginie/Martini, Tania (2017): „Ich glaube nicht so sehr an das Individuelle“. taz. 15.15

Dörr, Julian (2017): Authentizität, die Soft Power des Kapitalismus. Online: https://www.sueddeutsche.de/kultur/authentizitaet-authentizitaet-die-soft-power-des-kapitalismus-1.3614770 [4.1.2019]

Elias, Norbert (1939/1969): Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bern, München: Francke.

Foucault, Michel (2004): Geschichte der Gouvernementalität Bd.I und II. Vorlesungen am Collège de France (1978-1979). Hg. v. Michel Sennelart, übers. von Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Haraway, Donna Jeanne (1991): Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature. New York: Routledge.

Lacan, Jacques (1980): Die logische Zeit und die Assertion der antizipierten Gewißheit.

Ein neues Sophisma (1945). Übers. von Klaus Laermann. In: Haas, Norbert; Metzger, Hans-Joachim (Hrsg.): Jacques Lacan Schriften III. Olten: Walter, S. 101-122.

Lacan, Jacques (2010): Das Seminar, Buch X: Die Angst 1962–1963. Übers. von Hans-Dieter Gondek. Wien: Turin + Kant.

Marx, Karl (1964): Das Kapital Bd. 3 (1894). In: SED, Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der (Hrsg.), Band 25. Berlin: Dietz Verlag.

Mérrit, Laura (2015): PorYes! Feministische Pornos und die sex-positive Bewegung. Psychoanalyse im Widerspruch. Heft 54, S. 43-53.

Nancy, Jean-Luc (2004): singulär plural sein. Übers. von Ulrich Müller-Schöll, 1. Auflage. Berlin: diaphanes.

Pazzini, Karl-Josef/Zahn, Manuel (2016): Spielfilme als empirische Quellen zur Erforschung des Lehrens. In: Meseth, Wolfgang/Dinkelaker, Jörg/Neumann, Sascha et al. (Hrsg.): Empirie des Pädagogischen und Empirie der Erziehungswissenschaft. Beobachtungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 147-156.

Pazzini, Karl Josef (2017a): Es gibt: keinen Geschlechtsverkehr, aber Pornographie. RISS 85. Zeitschrift für Psychoanalyse (Freud – Lacan). Heft 1, S. 98-123.

Pazzini, Karl-Josef (2017b): Bildung vor Bildern. Pornographie als Bilddidaktik. In: Meyer, Torsten/Sabisch, Andrea/Wollberg, Ole/ Zahn, Manuel (Hrsg.): Übertrag. Kunst und Pädagogik im Anschluss an Karl-Josef Pazzini. München: kopaed, S. 303 – 322.

Preciado, Paul B. (2016): Testo Junkie. Erweiterte Übersetzung von Beatriz Preciado »Testo Junkie« Paris 2001. Übers. Von Stephan Geene. Berlin: b_books.

Ritter, Joachim/Eisler, Rudolf/Kranz, Margarita (1971-2007): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel: Schwabe.

Spataro, Joanne (2017): Diese Art der Pornos ist nicht nur echt, sondern auch gesund. Online: https://www.vice.com/de/article/jpmw9d/diese-neue-art-der-pornos-ist-nicht-nur-echt- sondern-auch-gesund [4.1.2019]

Strenger, Carlo (2017): Abenteuer Freiheit ein Wegweiser für unsichere Zeiten. 2. Auflage, Originalausgabe Aufl.). Berlin: Suhrkamp.

Taormina, Tristan/Shinizu, Celine Parrenas/Penley, Constance et al. (Hrsg.) (2014a): The Feminist Porn Book. Strategien der Lusterzeugung. Bd. 1. München: Louisoder.

Taormina, Tristan/Shinizu, Celine Parrenas/Penley, Constance et al.. (Hrsg.) (2014b): The Feminist Porn Book. Die Kunst Lust zu vermitteln. Bd. 2. München: Louisoder.

Gerhard Richter bejaht das und fügt hinzu, dass nicht alle am gleichen Tag „gemacht“ worden seien. Unklar bleibt, ob es sich dabei um die Photos, die Malereien oder beide handelt. Es sei eine „ähnliche Zeit“ gewesen. Ein Zeitbezug lässt sich zunächst nur aus der vorangegangenen Gesprächspassage herauslesen. Es war eine Zeit, in der er als Maler unmodern war, wie er sagt, und er das Bild „Ema, Akt auf der Treppe (1966)“ (Abb. 5), Bettys Mutter, sich „kaum getraut habe, jemandem zu zeigen, so unmodern war es“ (ebd. 47). Nimmt man es genau, ist hier die Rede von einem Zeitraum von 22 Jahren: 1966 entstand der Akt und 1988 Betty als sich Abwendende.

Gerhard Richter bejaht das und fügt hinzu, dass nicht alle am gleichen Tag „gemacht“ worden seien. Unklar bleibt, ob es sich dabei um die Photos, die Malereien oder beide handelt. Es sei eine „ähnliche Zeit“ gewesen. Ein Zeitbezug lässt sich zunächst nur aus der vorangegangenen Gesprächspassage herauslesen. Es war eine Zeit, in der er als Maler unmodern war, wie er sagt, und er das Bild „Ema, Akt auf der Treppe (1966)“ (Abb. 5), Bettys Mutter, sich „kaum getraut habe, jemandem zu zeigen, so unmodern war es“ (ebd. 47). Nimmt man es genau, ist hier die Rede von einem Zeitraum von 22 Jahren: 1966 entstand der Akt und 1988 Betty als sich Abwendende.