Die Stimmung des 21. Jahrhunderts. Methodologische Einführung

Von Torsten Meyer

Die Stimmung des 21. Jahrhunderts ist – um das gleich vorweg zu nehmen – psychotisch. Tendenziell jedenfalls. Das lässt sich an vielerlei Phänomenen beobachten: Im Film, bei Kunst-Ausstellungen, bei Präsidentschafts- und anderen Wahlen, in den Praxen der Psychotherapeuten natürlich, am IS ebenso wie an PEGIDA und AfD und ihren rechtsruckenden Wirkungen auf die sogenannte „gesellschaftliche Mitte“, am Boom von Fundamentalismen im Allgemeinen und an ähnlichen von Kontrollverlust getriebenen Reaktionen auf das Weltweit-Werden der Welt.[1]

Was heißt das? Was bedeutet das? Wie kommt das? Woran sieht man das? Und woher weiß man das? – Um diese Fragen soll es im Folgenden gehen. Was heißt das für die Politik, für das Soziale, die Gesellschaft oder die Formen von Gesellung im Allgemeinen, für die Individuen, für das Zusammenleben der Individuen in der weltweit-werdenden Polis? Für uns, für die anderen? Für die Formen der Unterscheidung zwischen uns und den anderen? Was bedeutet das für Pädagogik, Erziehung und Bildung? Für die Formen, in/mit denen wir uns erzählen, was/ wer wir sind, was wir wollen, können, dürfen und sollen? Was bedeutet diese psychotische Stimmung explizit auch für Bildung mit Bezug zur Kunst?

Hier soll es zunächst um die damit zusammenhängenden methodologischen Fragen gehen: Wie kann man so etwas behaupten? Wie kommt man auf die Idee? Welche Wege des Denkens muss man gehen? Von wo aus anfangen? Und im Rahmen dieses Buchs insbesondere: Wiemuss man akademisch denken gelernt haben, um das plausibel zu finden?

Die Folgerungen für Subjekt-Bildung und Pädagogik mit Bezug zur Kunst usw. müssen – das sei vorweg genommen – noch weiterführend bedacht werden. Zwar gibt es bereits ein paar tastende Vorüberlegungen (Meyer 2013, 2015, 2017, Pazzini 2017), die aber hier nicht expliziert werden. Hier werde ich nicht wesentlich über die methodologischen Fragen hinaus kommen. Anzuschließen wäre ein größeres Forschungsvorhaben, das eine Phänomenologie der Stimmung des 21. Jahrhunderts versucht und daraus Folgerungen für die kunstpädagogische Theoriebildung ableitet und entsprechende Konzeptionen für kunstpädagogische Praxis entwickelt. Die hier folgenden Überlegungen können als methodologische Einführung in ein solches Forschungsvorhaben und Formulierung erster abstrakter Arbeitshypothesen verstanden werden.

The Pazzini State of Mind

Vor langer Zeit schon hat mich Karl-Josef Pazzini mit der Idee dieser psychotischen Stimmung – wenn auch damals anders formuliert – bekannt gemacht. Ausgelöst durch seine Wahrnehmung der Documenta 11 in Kassel 2001, die Lektüre unterschiedlicher Kritiken und die gleichzeitige Arbeit mit psychotisch reagierenden Analysanden in seiner psychoanalytischen Praxis kam er auf die Vermutung, „dass mit [dieser] Documenta eine Formulierung gefunden wurde, die deutlich macht, dass die bislang im Westen als normal geltende neurotische Struktur mit ihren paranoischen Abhängen sich so verformt hat, dass sie deutlich wahrnehmbarer stabilisiert wird durch die benachbarten Strukturen der Perversion und vor allem der Psychose.“ (Pazzini 2002)

Diese Überlegung bzw. der Nachvollzug dieser Überlegung basiert theoretisch auf zwei wesentlichen Konstituenten dessen, was ich in Anlehnung an eine Formulierung Carson Chans (von der wir gleich noch lesen werden) im Sinne meiner akademischen Biographie den Pazzini state of mind nenne, nämlich erstens das Denken der Strukturalen Epistemologie und zweitens Jacques Lacans Konzeption des psychischen Apparats als Borromäischer Knoten, der das Reale, das Symbolische und das Imaginäre miteinander verknüpft.

1. Konstituent: Strukturale Epistemologie

Mit dem Gedanken, dass es so etwas wie eine Episteme als – wichtig: historisch veränderliche – Grundstruktur des Wissens, Erkennens und Weltwahrnehmens gibt, hat Karl-Josef Pazzini mich während meines Studiums Anfang der 1990er-Jahre bekannt gemacht in seiner auf der gleichnamigen Habilitationsschrift (Pazzini 1992) basierenden Vorlesung über „Bilder und Bildung“. In Anlehnung u. a. an Ernst Cassirer (1921) und Erwin Panofsky (1927) thematisiert er die Zentralperspektive als Symbolische Form (der Moderne) und arbeitet – wunderbar illustriert an vielen überraschend treffenden Beispielen wie der Erfindung der Zentralperspektive durch den Florentiner Architekten Filippo Brunelleschi oder der Rationalisierung des Blicks bei Albrecht Dürer – wesentliche Aspekte des Verständnisses von Bild und Bildlichkeit in der Moderne heraus. Und er arbeitet damit auch die nicht nur etymologischen Zusammenhänge mit dem modernen Verständnis von Bildung heraus. Das macht er u. a. eindrücklich deutlich am Beispiel der (für die Einnahme der zentralen Perspektive notwendigen) Geradhalter-Apparaturen des „schwarzen“ Pädagogen Daniel Gottlob Moritz Schreber, dessen Sohn Daniel Paul Schreber mit der autobiographischen Beschreibung seiner schweren psychischen Erkrankung Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903) zur theoretischen Fundierung der Psychoanalyse Sigmund Freuds beitrug.

Struktur personaler Identität

Die Zentralperspektive macht, wie im Untertitel des Buchs formuliert, das „Bild zum Abbild“. Vor der Moderne, also bevor das Bild zum Abbild wurde, stehen Bildlichkeit und Bildung in engem Zusammenhang mit der Einbildung Gottes (Imago Dei, etwa bei dem von Pazzini ausführlich untersuchten spätmittelalterlichen Theologen Meister Eckhart). Am Ende der Moderne schwanken die Fundamente, die „Geradhalter“ funktionieren nicht mehr, die Zentralperspektive wird zum Problem (u. a. in der Malerei) und Pazzini spricht, treffend veranschaulicht mit verschiedenen Beispielen aus dem Surrealismus, vom „Wiederauftauchen der Bilder“. Was Panofsky als Symbolische Form beschreibt, ist für Pazzini auch (epochenspezifische) „Struktur personaler Identität“ (Pazzini 1992: 27). Und so lese ich, wenn er schließlich mit Jackson Pollocks „Action Painting“ im offensichtlichen Gegensatz zu den „Geradhaltern“ der Zentralperspektive in das veränderte Verständnis von Bild und Bildlichkeit nach der Moderne einführt, „Bilder und Bildung“ hier eben auch als Einführung in die veränderte „Struktur personaler Identität“ und das damit zusammenhängende veränderte Verständnis von Bildung in der Postmoderne.

Postmoderne

Auch die Idee der Postmoderne selbst, wie sie Jean-François Lyotard 1979 explizit formulierte, basiert auf solchem epistemologischen Denken. Lyotards These ist, dass das „Wissen in den informatisierten Gesellschaften“ sein „Statut wechselt“ in derselben Zeit, „in der die Gesellschaften in das sogenannte postindustrielle und die Kulturen in das sogenannte post-moderne Zeitalter eintreten“. In dieser „allgemeinen Transformation“ bleibt auch die „Natur des Wissens nicht unbehelligt“ (Lyotard 1999: 19ff.). Wenn auch hier explizit auf das wissenschaftliche Wissen bezogen, geht Lyotard offenbar davon aus, dass es so etwas wie ein – von Michel Foucault im weiteren Sinn formuliertes – Set von „fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchien ihrer Praktiken beherrschen“ (Foucault 1974: 22), tatsächlich und empirisch nachweisbar gibt. Bei Foucault fixieren diese fundamentalen Codes „gleich zu Anfang“ – also als Rahmenbedingung für die Entwicklung einer „Struktur personaler Identität“ im Sinne Pazzinis – „für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird.“ (ebd.)

Mediologie

Anders als Foucault hatte Lyotard die Idee bereits explizit mitgedacht, dass für diese „fundamentalen Codes“ die jeweilig dominierenden Medientechnologien prägend sein könnten, die zu dieser Zeit noch in sehr kleinen Kinderschuhen steckende Computertechnologie also prägend sein würde für das, was er damals mit jenem Text als „Postmoderne“ etablierte. (Das ging im weiteren Verlauf der Karriere des Begriffs jedoch etwas verloren.) Genau diese Idee aber ist Grundannahme der Mediologie nach Régis Debray: Die symbolischen Aktivitäten einer Gesellschaft – zum Beispiel ihre Religion, ihre Ideologien, ihre Kunst, wie auch ihr Selbst-Verständnis – lassen sich nicht unabhängig von den Technologien erklären, die diese Gesellschaft benutzt, um ihre symbolischen Spuren zu erfassen, zu archivieren und zirkulieren zu lassen (vgl. Debray 2004: 67).

Auch der im Anschluss an Niklas Luhmann systemtheoretisch denkende Dirk Baecker macht im Einklang mit dieser epistemologischen Tradition in seinen „Studien zur nächsten Gesellschaft“ soziologische Entwicklungen an Aufkommen und Gebrauch bestimmter Medientechnologien fest: Die Einführung der Sprache konstituierte die Stammesgesellschaft, die Einführung der Schrift die antike Hochkultur, die Einführung des Buchdrucks die moderne Gesellschaft und die Einführung des Computers wird die „nächste Gesellschaft“ konstituieren (vgl. Baecker 2007: 7).

Ähnlich fasst Régis Debray das epochenspezifische Zusammenspiel von technischem Medium, symbolischer Form und kollektiver Organisation mit dem Begriff der „Mediosphäre“. Er hat drei große, durch solche medientechnologischen Prägungen unterscheidbare Epochen identifiziert, die er ähnlich Dirk Baecker als kulturelle Makromilieus versteht: Mit „Logosphäre“ bezeichnet er zusammengefasst das, was die durch mündliche Tradierung und handschriftliche Aufzeichnungen geprägte Mediosphäre ausmacht. Sie dauerte bis zur Renaissance, wo neben der Zentralperspektive als kulturprägender Darstellungstechnologie auch der Buchdruck als nicht minder prägende Kommunikations- und Informationstechnologie erfunden und für die Kultur der Moderne wirksam wurde. „Vom 15. Jahrhundert bis gestern“ prägten diese Medientechnologien, was Debray „Graphosphäre“ und Baecker „moderne Gesellschaft“ nennt. Die aktuelle Mediosphäre bezeichnete Debray zunächst (Mitte 1990er-Jahre) bezogenauf das Fernsehen als geschäftsführende Medientechnologie als „Videosphäre“. Nach jüngeren Veröffentlichungen geht diese allerdings bereits wieder über in „eine Art Hypersphäre“ (Debray 2002: 6), die sich gut mit Baeckers „nächster Gesellschaft“ trifft.

Sinnüberschuss

Als Erklärung für die aus den medienkulturellen Neuerungen je folgenden gesellschaftlichen Wandlungsprozesse bietet Baecker die Hypothese an, dass es einer Gesellschaft nur dann gelingt, sich zu reproduzieren, wenn sie Antwort findet auf das Problem des Überschusses an Sinn, das mit der Einführung jedes neuen Kommunikationsmediums einhergeht. So hatte es die Antike durch die Verbreitung der Schrift mit einem Überschuss an Symbolen zu tun, die Moderne hatte durch die Buchdrucktechnologie und die damit verbundene massenhafte Verbreitung von Büchern mit einem Überschuss an Kritik zu tun und die nächste Gesellschaft wird sich durch einen Überschuss an Kontrolle auszeichnen, der mit der Einführung des Computers verbunden ist (vgl. Baecker 2007: 147ff.).

Baeckers und Debrays Ansätzen gemein ist die Vermutung eines sehr grundsätzlichen Wandels der Betriebsbedingungen für Gesellschaft in der „Hypersphäre“ bzw. „nächsten Gesellschaft“, der mit der Einführung der digital-vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologie einhergehenden, grundsätzlich veränderten Medienkultur zusammenhängt und ebenso dramatische Folgen haben wird wie zuvor nur die Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks. Die „nächste Gesellschaft“ – so die Vermutung – bringt eine nächste Wirtschaft hervor, eine nächste Politik, eine nächste Wissenschaft, eine nächste Universität, eine nächste Kunst und eine nächste Schule usw.

Next Art Education

Next Art Education habe ich den Versuch genannt, an diese Vermutung mit der Frage nach adäquaten Reaktionen im Feld der Verkoppelung von Kunst und Pädagogik anzuschließen. Ich bin dem seit einiger Zeit mit verschiedenen Buch- und anderen Projekten auf der Spur (vgl. insbesondere Meyer 2013, Hedinger/Meyer 2013, Meyer/Kolb 2015). Gegenwärtiger Stand ist die explorative Orientierung kunstpädagogischer Fragen und Konzepte an der Kunstproduktion jener Generation von Künstler*innen, die man als „Ureinwohner“ der „nächsten Gesellschaft“ bezeichnen könnte, also Menschen, für die – um Foucault zu paraphrasieren – die fundamentalen Codes der neuen Medienkulturen „gleich zu Anfang […] die empirischen Ordnungen“ (und also Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer „Struktur personaler Identität“ im Sinne Pazzinis) bilden, „mit denen [sie] zu tun haben und in denen [sie] sich wiederfinden“ (Foucault 1974: 22).

Wesentliche These dieses Versuchs der Bestimmung einer Post Internet Art Education[2] ist: Die Digital Natives[3] sind in den Kunsthochschulen und Akademien angekommen. Und zurzeit sind sie dabei – vor kurzem noch unter dem Label Post-Internet Art in den Feuilletons verhandelt – die Gewohnheiten des Kunstsystems durcheinanderzubringen. Sie verbindet kein erkennbarer Stil, wohl aber eine gemeinsame Haltung, die in Anlehnung an Lyotards „Postmodern Condition“ (1979) nun als Post-Digital Condition[4] gefasst werden kann: Sie leben mit großer Selbstverständlichkeit eine auf den durch digitale Medien induzierten sozialen, politischen, technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen fußende Normalität, ohne die Gründe dieser Bedingungen als solche noch zu thematisieren, sind also quasi über das „Neue“ und „Besondere“ des Digitalen hinaus. Der Kurator Carson Chan bringt das prägnant auf den Punkt: „All diese Ideen, die vor noch gar nicht langer Zeit neu und radikal waren, sind für diese Künstler schon längst zu einer Art zweiter Natur geworden. Die Kunst, die dabei produziert wird, ist nicht notwendigerweise ‚für‘ das Internet oder online gemacht, aber automatisch mit einer Art Internet State of Mind.“ (Chan nach Heuser 2011)

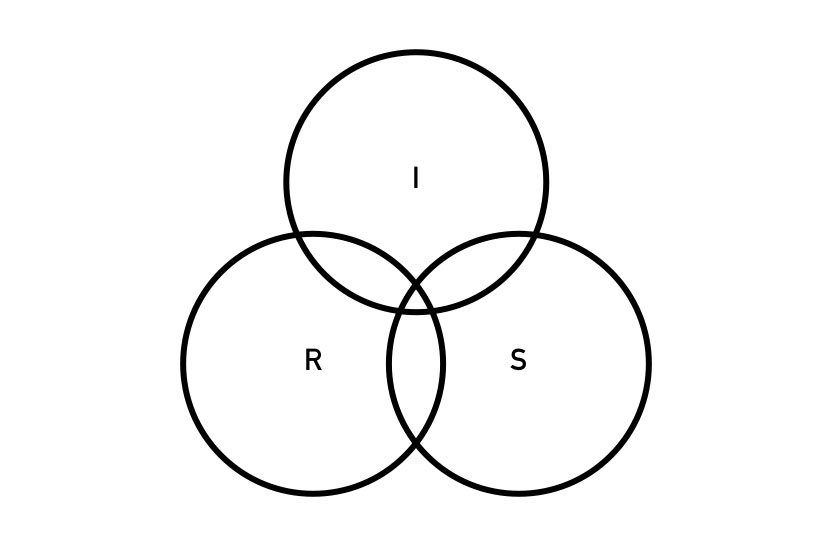

2. Konstituent: Schema RSI

Jacques Lacan konzipiert in seinem „Schema RSI“ den psychischen Apparat als Borromäischen Knoten von drei „Registern“ oder „Ordnungen“, die er für die Psychoanalyse modelliert hat: Das Symbolische (S), das Imaginäre (I) und das Reale (R). In einem Borromäischen Knoten sind drei Ringe, die diese drei Register repräsentieren, so angeordnet, dass jeweils ein Ring die beiden anderen miteinander verbindet. Wenn einer der Ringe herausgelöst wird, fallen auch die beiden anderen auseinander. Lacan macht damit deutlich, dass der psychische Apparat als Gesamtarrangement aller drei Register zu verstehen ist und nicht auf lediglich eines oder zwei der Register reduziert werden kann.

Mit dieser Konzeption des psychischen Apparats hat mich Karl-Josef Pazzini Anfang der 1990er-Jahre im Studium bekannt gemacht. Beginnend mit seinem Seminar über Lacans „Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“ hat sich mein Verständnis des Zusammenhangs von Bild und Bildung entlang dieses Denkmodells entwickelt. Das hat lange gedauert. Ich habe Jahre, wenn nicht Jahrzehnte des Studiums damit verbracht. Und es dauert immer noch an. Die volle Bedeutung oder besser: die volle Potenz des Konzepts kann hier nur stark verkürzt dargestellt werden. Weil dieses Konzept aber wesentlich ist für die Behauptung, die hier im Mittelpunkt steht, will ich es dennoch versuchen. Dabei geht es mir nicht darum, Lacan theoretisch möglichst exakt nahezukommen. Vielmehr nutze ich den Borromäischen Knoten als heuristisches Instrument und erkenntnistheoretisches Modell und denke also vermutlich nicht immer streng nach Lacan (und evtl. Pazzini), sondern gelegentlich assoziierend neben Lacan (und evtl. Pazzini) her.

Freud

Lacan denkt abstrakt. Und struktural. Und er denkt von Freud aus. Er betreibt eine „Re-Lektüre“ Freuds vor dem Hintergrund des Strukturalismus. Auch wenn Lacan sich explizit abgrenzt, schadet es nicht, beim Nachvollzug das Freud’sche Instanzen-Modell des psychischen Apparates (als etwas, von dem es sich abzugrenzen gilt) mitzudenken:

Voila, meine Drei sind nicht die seinen. Meine Drei sind das Reale, das Symbolische und das Imaginäre. Ich bin dahin gekommen, sie in einer Topologie zu situieren, derjenigen des Knotens, genannt Borromäischer. (Lacan nach Braun 2008: 18)

Erste Annäherung: Das Reale hat Lacan wohl aus dem Freud’schen Es entwickelt. Es ist das (z. B. biologisch) Zugrundeliegende. Das Symbolische bildet, abstrakt gedacht, die Funktion des Vaters (Lacan 1996c: 110ff.), das Über-Ich. Und das Ich entsteht – wie Lacan im „Spiegelstadium“ zeigt – im Imaginären. Mit dem Imaginären assoziiert Lacan aber neben dem Ich, der individuellen Identität, dem Selbst, auch das (visuell, aber auch akustisch, olfaktorisch, taktil usw.) Bildliche, den Inhalt, die (je individuell gebildete) Bedeutung. Mit dem Symbolischen verbindet er das Gesetz, die Institution und vor allem die Sprache als grundlegende, allgemein verbindliche und allgemein verbindende Struktur. Ebenso grundlegend und allgemein und überindividuell verbindlich, aber doch ganz anders (als das Symbolische) kommt das Reale ins Spiel.

Das Reale

Beginnen wir mit dem Schwierigsten und scheinbar Einfachsten, dem Realen. Das Reale ist. Aber es ist nicht die Realität. Das Reale ist die Grundlage. Das materielle, biologische Substrat zum Beispiel (aber ohne die Symbolisierungen der Biologie). Im Feld des Sehens: die Augen, die Sehnerven, der visuelle Cortex. Die physische Basis des eigenen Körpers. Der Körper als Ding, als biologische Maschine, aber eben nicht als etwas Äußerliches, Anderes, das mit mir nichts zu tun hätte, sondern als etwas im allerintimsten Sinn innerliches Anderes. Eine Ahnung kann man bekommen, wenn man versucht, Abbildung 1 auszuhalten.

Abb. 1: „This Pic is Fucking With My Brain.“ (G 2017) Versuchen Sie nicht zu schwindeln.

Abb. 2: Imagination des Realen, Chiasma Opticum, Schnitt 1107 des Visible Human Project.

Abb. 3: Mit seinen Zoodrams hat Pierre Huyghe exakt die Farbpalette des Realen getroffen.

Das ist keine optische Illusion. Die Frau auf dem Bild hat tatsächlich vier Augen und zwei Münder (und eine ziemlich lange Nase). Aber das kann mein Gehirn nicht akzeptieren. Es versucht, die Diskrepanz zwischen Auge, Sehnerven, Sehrinde und den höheren kognitiven Funktionen, zwischen Wahrnehmung und Vorstellung in Einklang zu bringen und schaltet um in einen anderen Modus: Solch ein Doppelbild geschieht, wenn die Wahrnehmung gestört ist, wenn zum Beispiel Alkohol im biochemischen Spiel ist. Das erfordert ein höheres Maß an (bewusster) Konzentration für das ansonsten automatische Zusammenspiel der Muskeln und Rezeptoren, die die Stellung der Augen zueinander und die optischen Eigenschaften der Linsen steuern. Neuer Versuch, diese Mechanismen mitgedacht, … – aber es hilft nichts, es bleibt eine merkwürdige Art von Schwindel. Da ist etwas, das sich widersetzt, das nicht in den Griff zu bekommen, nicht zu beherrschen ist. Anders als der Hunger oder der Durst oder die sexuellen Triebe, die ich aufschieben, sublimieren oder anderweitig temporär kontrollieren kann, schimmert hier etwas durch, das sich widersetzt. Ein weiterer Blick auf das nun doch eigentlich schon bekannte Bild zeigt es: Wieder diese Irritation, dieses Taumeln-Zweifeln, dieses Unheimliche, Unerklärliche, dem ich mit dem Sinn nicht nahe komme. Da schimmert etwas durch, das nicht zu haben ist und nicht zu klären ist. Das Reale ist nicht zu haben. Das Reale hat Dich. Ganz und gar.

Das Ästhetische hat sehr basal mit dem Realen zu tun, mit der Physiologie der Wahrnehmung, mit den biologischen, biochemischen und physikalischen Systemen, mit dem, was naturwissenschaftlich fass-, wenn auch nicht verstehbar ist. (Das dargestellte Phänomen wird sich vermutlich gestaltpsychologisch erklären lassen mit Mechanismen der Mustererkennung auf biochemischer Hardware-Ebene. Aber das hilft nicht, wenn es um die eigene Wahrnehmung, das eigene In-der-Welt-(orientiert-)Sein geht.) Und es hat damit zu tun, dass dieses Nicht-Verstehen-Können Teil der psychischen Realität ist. Es geht um das, was für das sich selbst bewusste Individuum (gemeinhin „Subjekt“ genannt) nicht greifbar ist, um das, was sich der Kontrolle entzieht. Das Reale ist das Unverfügbare. Das für das Subjekt nicht Verfügbare oder – und wichtiger noch – es ist der Anteil des Unverfügbaren im/am (oder in der ganzunmittelbaren Nähe des) Subjekt.

Das Reale ist ohne Riss. Es ist das Kontinuum. Einfach da. Einfach so. Ohne Grund. Bodenlos. Es ist das Zugrundeliegende, deshalb Grundlose, ohne Sinn (den Sinn macht erst das Symbolische, (an-)gewendet durch das Imaginäre), hypokeimenon, substantia, subiectum, res extensa oder wie immer es Philosophie und Theologie genannt haben.

Das Imaginäre

Das Imaginäre hat – das liegt nahe – zu tun mit der Einbildungskraft. Hier zeigt sich, wie Bild und Bildung zusammenhängen. Lacan macht das deutlich in seinem Text über das „Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“. Er beschreibt dort ein Phänomen, das sich bei Kleinkindern im Alter von sechs bis 18 Monaten beobachten lässt. Im Spiegel erkennt das Kind sein eigenes Bild als solches und zeigt dies durch die „illuminative Mimik“ eines „Aha-Erlebnisses“ an: „… vor dem Spiegel ein Säugling, der noch nicht gehen, ja nicht einmal aufrecht stehen kann, der aber, von einem Menschen oder einem Apparat […] umfangen, in einer Art jubilatorischer Geschäftigkeit aus den Fesseln eben dieser Stütze aussteigen, sich in eine mehr oder weniger labile Position bringen und einen momentanen Aspekt des Bildes noch einmal erhaschen will, um ihn zu fixieren.“ (Lacan 1996b: 63)

Das Kleinkind nimmt sich erstmals als Ganzes, als Einheit wahr, als Ich, als Subjekt … – so könnte man versuchen zu beschreiben und stößt doch sofort auf Grenzen. Das Sich ist nicht das Ich. Und das Ich ist nicht das Subjekt. Noch nicht. Und vielleicht sowieso und ganzgrundsätzlich nicht. Und genau darum geht es im „Spiegelstadium“. Das Kleinkind nimmt sich erstmals als Ganzes, als Einheit wahr und imaginiert – so könnte man möglicherweise zutreffender sagen – sich als Ich. Das Ich erblickt sich selbst (zu denken wie: erschafft sich selbst). Es sieht ein Bild von sich und infolge dessen bildet (es) sich (zu denken wie, wenn sich Nebel bildet). Lacan schlägt vor, dieses Phänomen als eine „Identifikation“ zu verstehen, „als eine beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung“ – oder, um es bei einem anderen Namen zu nennen: durch die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Bildung. Das Bild – auch und vielleicht insbesondere das Spiegelbild – ist der manifestierte Blick der anderen. Das Kleinkind imaginiert im Spiegel-Bild den Blick der anderen auf sich selbst als ein Ich. Es imaginiert den Blick von außen auf sein bislang nur als solches erlebtes Innen. Lacan schreibt: „auf dem Felde des Sehens ist der Blick draußen, ich werde erblickt, das heißt ich bin Bild/tableau.“ (Lacan 1996d: 113)

Abb. 4: Im Alter von sechs bis 18 Monaten erkennt das Kleinkind sein eigenes Bild als solches im Spiegel und zeigt dies durch die Mimik eines „Aha-Erlebnisses“ an.

Abb. 5: Caravaggios Narziss

Abb. 6: „There’s something about dolls that makes them creepy … But Russian artist Michael Zajkov’s dolls take creepy to the next level.“ (4P3erry 2016)

Abb. 7: Diego Velazquez: Las Meninas

Abb. 8: cubo.cc creepygirl (Bitte unbedingt interaktiv rezipieren: http://www.cubo.cc/creepygirl/)

Darum geht es zum Beispiel in Diego Velazquez’ „Las Meninas“ (Wer ist das Subjekt, wer Objekt der Malerei? Wer blickt? Wer wird erblickt? Der König? Der Maler?)[5] und, aber anders, bei den Umkreisungen des Unheimlichen im Blick von Puppen, anthropomorphen Robotern und künstlichen Intelligenzen von der „Olimpia“ in E.T.A. Hoffmanns „Sandmann“ über das „Creepygirl“ von cubo.cc bis Spike Jonzes Film „Her“ (Wer/was erblickt mich? Sieht mich an/sieht mir zu? (Was) Denkt sie[6]/es? Über mich? Hat sie/es Macht über mich? Führt sie/es etwas im Schilde? Kann ich die z. B. aus dem Spiegelstadium gewohnten Identifikationen mit dem Anderen anwenden oder muss ich versuchen, sie/es als das absolut Andere, als das Fremde, als Alien denken?) (Am Beispiel „Her“ wird deutlich, dass Bild hier in einem umfassenden, nicht auf das Visuelle beschränkten Sinn des Imaginären gedacht ist).

Im Fall des Spiegelstadiums ist das erblickende und zugleich erblickte Menschenkind hier jedoch selbst die höhere, möglicherweise unheimliche Instanz, die allerdings noch gar nichts (im Sinne eines intentional handelnden Subjekts) im Schilde führen kann, weil der Weg dorthin zunächst noch durch das Feld des Symbolischen führen und noch ungefähr ein weiteres langes Lebensjahr dauern wird. Und doch ist dieser Weg vermutlich genau hier grundgelegt: „Die jubilatorische Aufnahme seines Spiegelbildes durch ein Wesen, das noch eingetaucht ist in motorische Ohnmacht und Abhängigkeit von Pflege, wie es der Säugling in diesem infans-Stadium ist, wird von nun an […] in einer exemplarischen Situation die symbolische Matrix darstellen, an der das Ich (je) in einer ursprünglichen Form sich niederschlägt, bevor es sich objektiviert in der Dialektik der Identifikation mit dem andern und bevor ihm die Sprache im Allgemeinen die Funktion eines Subjektes wiedergibt.“ (Lacan 1996b: 64)

Das Symbolische

Lacan betreibt, wie gesagt, eine Re-Lektüre Freuds vor dem Hintergrund des Strukturalismus. Um das Symbolische in diesem Sinn verstehen zu können, müssen wir also Freuds Über-Ich und Lacans „Funktion des Vaters“ mit der Sprache als Struktur, als „Symbolische Ordnung“ zusammendenken. Und wir sollten dabei, auch wenn in Lacans ursprünglicher Konzeption explizit die Verbalsprache (wissenschaftshistorisch bedingt) eine sehr wesentliche Rolle spielt, Sprache in diesem Argumentationskontext eher weit, im Sinne eines Systems gemeinsamer Symbole verstehen, das überindividuell verbindlich ist und das es – ganz allgemein – dem Individuum erlaubt, seinen Erfahrungen und Imaginationen Formen und Bedeutungen zu geben, über die es mit anderen Individuen in Interaktion treten kann. Zu diesem System gemeinsamer Symbole zählen neben der Verbalsprache auch Bilder, Rituale, Institutionen usw.

Abb. 9/10: Im Feld des Sehens zeigt sich das Symbolische als Format(ierung) von Sichtbarkeit. Der Architekt Filippo Brunelleschi erfindet 1410 vor dem Baptisterium in Florenz die Zentralperspektive.

Abb. 11: Franz Billmayer demonstriert, wie im Laufe der Moderne die in den (Foto-)Apparat übersetzte Symbolische Form der Zentralperspektive zur juristisch sanktionierbaren Darstellungsform von Wahrheit wurde.

Abb. 12: Wenn das individuelle Imaginäre mit dem System des Symbolischen strukturell verkoppelt wird: Rationalisierung des Blicks bei Albrecht Dürer.

Dennoch zunächst explizit zur Verbalsprache und zurück zum Spiegelstadium als initialem Identifikationsprozess des je: Das Infans, das Un-Sprechende, das der Sprache noch unfähige Kind im Spiegelstadium, hört die Sprache der anderen, die ihm zunächst unverständlich ist, weil die Worte (Bezeichnendes, Signifikanten) noch nicht an die Dinge (bzw. deren psychische Repräsentationen; Bezeichnetes, Signifikate) gebunden sind. Ihm begegnet der Nicht-Sinn der Signifikanten. Aber es scheint, dass die Signifikanten für die anderen, für die Sprechenden, die Subjekte der Sprache, Sinn machen. Deren Position gilt es, herauszufinden und einzunehmen. Das Un-Sprechende muss die Gesetze der Signifikanten, die für die anderen Gültigkeit haben, anerkennen und sich ihnen unterwerfen. Dann kann es das Symbolische ein Stück weit kontrollieren (und damit das Reale ertragen). Dann verwandeln sich die Signifikanten in sinnvolle Worte und der anfängliche Nicht-Sinn in Sinn (vgl. Widmer 1997: 54). Anders ausgedrückt: Das Imaginäre setzt das Reale mit dem Symbolischen ins Verhältnis. Es ist der Ort, an dem sich das Reale symbolisch vermitteln kann; der Ort, an dem die Welt sich im Medium der Sprache imaginär realisiert. In der Sprache wird das Reale greifbar in den Begriffen: Die Signifikanten zergliedern das Kontinuum des bloßen Seins und strukturieren das Reale. Der kontinuierliche Strom des Realen wird in der Sprache diskret, wird zu einer Kette von Signifikanten, wird – wie Lacan formuliert – zur signifikanten Kette.

Das, was die signifikante Kette strukturiert, was einen Satz als Aussage formiert, das, was Signifikanz, Bedeutung erzeugt, das, was Sinn macht, ist das Subjekt. Insofern bildet das Subjekt – wie Lacan formuliert – eine „Diskontinuität im Realen“ (Lacan 1996a: 175). Subjekt muss bei Lacan immer in diesem doppelten Sinn gelesen werden: Es meint sowohl die grammatikalische Funktion des Subjekts, als auch das – ebenso struktural als Funktion zu denkende – intentional handlungsfähige Ich-Bewusstsein.

Dieses Ich-Bewusstsein ist im Spiegelstadium exemplarisch grundgelegt. Lacan unterscheidet dabei, wie es in der französischen Sprache und vermutlich folglich auch im französischen Denken üblich ist, zwischen je und moi. Im Spiegel treffen sich hier erstmals je und moi. Aber das, was sich da im Spiegel erblickt, das je, das sein moi im Spiegel erblickt, ist zunächst noch kein je im Sinn des grammatikalischen Subjekts und intentional handelnden Akteurs (z. B. als Subjekt des Sprechens). Es ist so etwas wie eine erste Idee (je–idéal) davon.

Abb. 13-15: Picasso (1910), Duchamp (1912), und Pollock (1950) experimentieren in zunehmender Dynamik mit alternativen symbolischen Formen (Formen der Darstellbarkeit).

Sehr viel später erst, perspektivisch (und streng genommen eigentlich nie) wird es einmal Subjekt, Souverän der Sprache gewesen sein. Bis dahin ist es Subjekt der Sprache im Modus des genitivus subiectivus: das der Sprache Unterworfene, das, was die Sprache spricht, aber zugleich – wie Lacan formuliert – von der Sprache gesprochen wird.

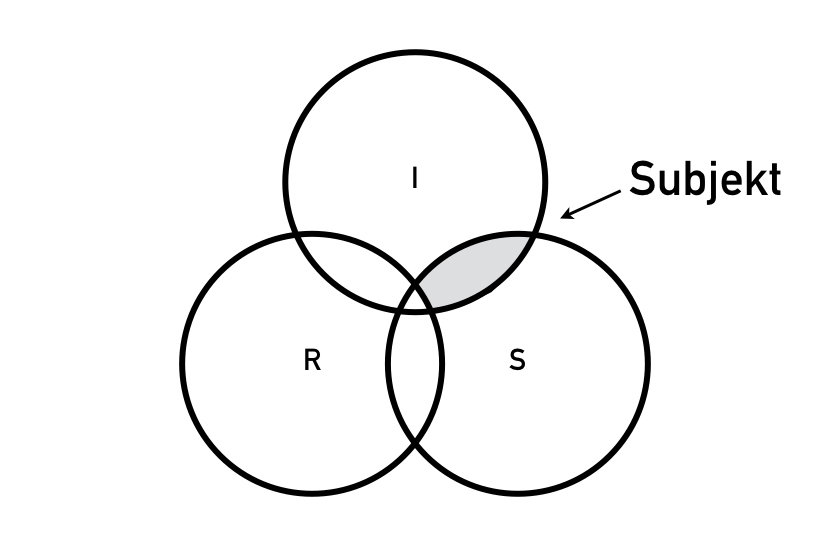

Die Fläche, die sich im Schema RSI als Schnittmenge des Imaginären mit dem Symbolischen ergibt, kann man, wie hier markiert, als Ort des Subjekts verstehen. Hier ist das Subjekt Souverän der Sprache, hier agiert es im Symbolischen. Systemtheoretisch könnte man sagen, Subjekt ist der Name für das, was entsteht, wenn das individuelle Imaginäre mit dem System der Sprache oder des Symbolischen strukturell verkoppelt wird.

Psychopathologie und existenzielle Struktur

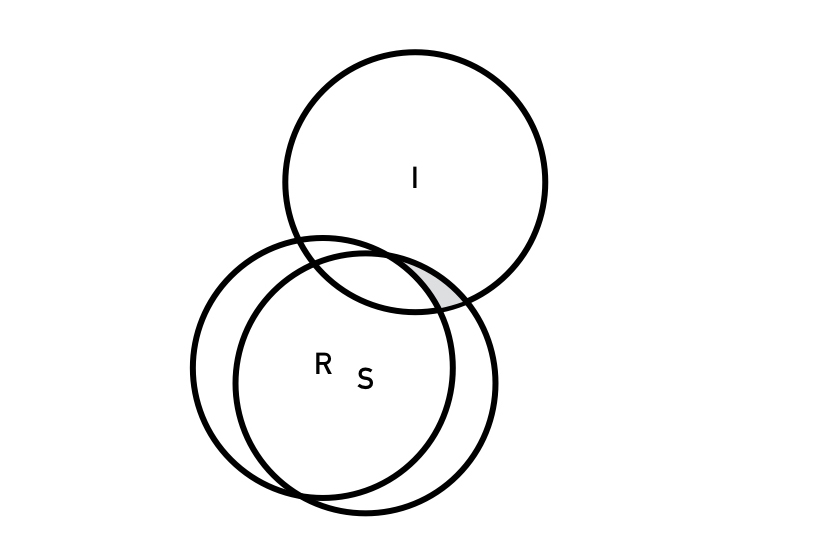

Das Schema RSI dient Lacan dazu, die drei grundsätzlich zu unterscheidenden klinischen Strukturen darzustellen, auf die sich psychogene Störungen aus psychoanalytischer Perspektive reduzieren lassen: Neurose, Perversion, Psychose. So kann die Neurose dargestellt werden durch eine Verschiebung des Borromäischen Knotens in der Weise, dass sich das Imaginäre und das Symbolische tendenziell überlagern, die Perversion durch die Überlagerung von Imaginärem und Realem und die Psychose schließlich durch die Überlagerung von Symbolischem und Realem.

Neurose: Wenn das Symbolische in seiner Andersheit gegenüber dem Imaginären nicht unterschieden und als Anderes anerkannt wird, wenn das Symbolische dem Imaginären unterworfen wird, wird der Glaube an die Schrift allmächtig.

Es darf für den Neurotiker nichts geben, was keinen Sinn hat. Alles muss an seinem Platz sein. Aber das Begehren passt nicht in diese wohlgeordnete Welt. Das Begehren wird verdrängt und erscheint dann als rätselhafter Ausdruck des Unbewussten, das der Neurotiker nicht in sein Bewusstsein integrieren kann (vgl. Widmer 1997: 161f.).

Der Neurotiker steht am Platz des symbolischen Vaters (und bildet ein vergleichsweise großes, so genanntes „Ich-starkes“ Subjekt). Er identifiziert sich mit ihm – imaginär. Aber er ist ein Hochstapler. Er wird nie wirklich Souverän der Sprache (des Symbolischen) sein. Und das weiß er. Und daran leidet er.

Perversion: Das Unbestimmbare des Realen wird nicht akzeptiert. Es wird verleugnet. Das Unheimliche des Realen wird mit Imaginärem zugedeckt, überlagert. Es gibt keinen Tod („ewiges Leben“, Reinkarnation), es gibt für den Perversen nichts, was sich der Begrifflichkeit entziehen könnte. Das Reale wird greifbar gemacht mithilfe von Fetischen, Reliquien, Heiligenscheinen, Sexualpraktiken usw. (vgl. Widmer 1997: 161f.).

Psychose: Die klinische Struktur der Psychose ist dadurch geprägt, dass das Symbolische an die Stelle des Realen rutscht.[7] Der Psychotiker hat – wie Lacan sagt – den Namen-des-Vaters verworfen. Die Instanz, die dafür sorgt, dass sich das Symbolische vom Realen differenziert und dabei das Feld der Imagination eröffnet, gibt es für ihn nicht. Das Symbolische wird zum Unverfügbaren. Damit hat das, was wir gewohnt sind, als Subjekt zu bezeichnen, weil es, wenn auch hochstapelnd, zumindest auf dem ständigen Weg ist, Souverän der Sprache zu werden, keinerlei Chance mehr, in irgendeiner Weise das Symbolische zu kontrollieren. Nicht einmal perspektivisch, nicht einmal als Werdendes. Es ist dem Symbolischen an Stelle des Realen ausgeliefert. Alles Symbolische ist – in der Wahrnehmung des Psychotikers – real.

Pazzinis Stimmung

Als letzten Schritt des methodologischen Settings zur Erforschung der Stimmung des 21. Jahrhunderts verbinde ich nun das Denken der strukturalen Epistemologie mit Lacans Modell des psychischen Apparates und komme zu der Behauptung, dass das, was ich zuvor als historisch veränderliche Episteme, kulturelles Makromilieu, Mediosphäre, symbolische Ordnung usw. bei Lyotard, Foucault, Debray, Baecker und nicht zuletzt Pazzini rekonstruiert habe, sich u. a. charakterisieren lässt durch bestimmte Konstellationen der Lacan’schen „Register“ analog zu den eben dargestellten klinischen Strukturen der Neurose, Perversion und Psychose.

Gestützt wird diese Annahme auch durch Sigmund Freud, der in seiner Schrift über Die Zukunft einer Illusion (Freud 1927) die „kollektive Zwangsneurose“ als pathologische Auffälligkeit der Moderne gekennzeichnet hatte, durch Gilles Deleuze und Félix Guattari, die in „Anti-Ödipus“ (Deleuze/Guattari 1977) mit der „Schizo-Analyse“ den Schizophrenen an die Stelle des Neurotikers als Idealtypus der psychopathologischen Verfassung setzen, und nicht zuletzt durch Régis Debray, der im Rahmen seiner mediologischen Studien „pathologische Tendenzen“ für die drei großen Mediosphären notiert, nämlich die Paranoia für die auf Sprache und Schrift basierende Logosphäre, die Obsession für die auf dem Buchdruck und der Zentralperspektive basierenden Graphosphäre und die Schizophrenie für die auf digital-vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologien basierende aktuelle Mediosphäre (Debray 2003: 64f.). Obsession ist eine Form der Neurose, Schizophrenie eine Form der Psychose. (Und die Paranoia ließe sich, um der Ordnung der Drei zu genügen, eventuell nicht nur der Psychose, sondern auch der Perversion zuordnen. Da es mir jedoch im Hintergrund vor allem um die kulturellen und sozialen Wandlungsprozesse im Übergang von der Moderne zur nächsten Gesellschaft geht, drücke ich mich hier ohne allzu schlechtes Gewissen vor einer genaueren Betrachtung der vormodernen Kulturen der Logosphäre, die nach dieser Logik durch die existenzielle Struktur der Perversion geprägt gewesen sein müssten.)

Diese existenziellen Strukturen erzeugen – so kann man mit Pazzini (2015) formulieren – entsprechende Stimmungen als räumliche und zeitliche Präsenzen. Mit Freuds Konzept der „Übertragung“ im Hinterkopf denkt Pazzini Stimmungen dabei als einzelne Individuen überschreitende Resonanzräume, die mit Haltungen, Einstellungen und Erwartungen zu tun haben und mit anderen, komplex ineinander verwobenen sozialen, materialen, körperlichen, situativen und ästhetischen Rahmenbedingungen.

Zu diesen Stimmung machenden Rahmenbedingungen gehören (wenn wir im historischen Großmaßstab denken) u. a. auch die kommunikativen Mittel und Mittler, die eine Gesellschaft benutzt, um ihre symbolischen Spuren zu erfassen, zu archivieren und zirkulieren zu lassen. „Wir sind im Medialen, etwa einer Stimmung, verbunden“, schreibt Pazzini (Pazzini 2015: 326) und legt damit den Zusammenhang nahe, der hier im Zentrum steht: Die Medien sorgen für Stimmung. Und zwar je nach geschäftsführendem Medium für eine andere Stimmung. Das Buch und die Zentralperspektive für eine neurotische, das Internet für eine psychotische Stimmung.

Kontrollverlust

Die klinische Wirklichkeit der Psychose ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Erheblich gravierender als eine Neurose, bei der die Betroffenen sich zwar selbst als „ein bisschen verrückt“ wahrnehmen und auch wissen, dass die Realität irgendwie anders ist als die eigene psychische Wirklichkeit, aber eben auch um diese Diskrepanz wissen und also durchaus einen Bezug zu der mit anderen geteilten Realität haben und sich im Wesentlichen gesittet benehmen. Die Psychose hingegen hat – folgt man gängigen Symptombeschreibungen – mit echtem „Realitätsverlust“, mit „Wahnvorstellungen“, „Halluzinationen“, „Stimmenhören“ usw. und damit einhergehenden „Ich-Störungen“, „starkem Abbau“ bis hin zu komplettem „Zerfall von Persönlichkeit“ zu tun.

Die klinische Wirklichkeit der Psychose ist hier aber nicht gemeint. Es geht hier nicht um den „klinischen“, sondern gewissermaßen um den „philosophischen Psychotiker“ als allgemeine, überindividuelle existenzielle Struktur, in die hinein Individuen geboren und sozialisiert und psychisch strukturiert werden. Vor diesem Hintergrund kann von Verlust, Abbau und Zerfall insofern nicht die Rede sein, als das voraussetzt, dass es „Persönlichkeit“ und „Realität“ überhaupt einmal gegeben haben muss. Aus subjekttheoretischer Perspektive geht es darum, dass „Realität“ und „Persönlichkeit“ eventuell gar nicht erst entstehen – jedenfalls nicht in dem Sinn, den wir aus dem Selbstverständnis der Moderne und der existenziellen Struktur der Neurose heraus kennen.

Bleiben wir aber – der Deutlichkeit wegen – dennoch kurz beim klinischen Extremfall. Ein „psychotisches Subjekt“ gibt es nicht. Die Bildung eines Subjekts ist nur möglich durch Einschreibung ins Symbolische. Das gelingt dem Psychotiker nicht. Er kann keinerlei Kontrolle über das Symbolische herstellen. Er wird kontrolliert. Und das gilt strukturell auch für den „philosophischen Psychotiker“, nämlich das Individuum in der nächsten Gesellschaft: Er wird kontrolliert durch das „Establishment“, die „Lügenpresse“, islamistische (oder andere) Weltverschwörungen, Globalisierung usw. – und ebenso wird er kontrolliert von der NSA, von Facebook, von Google, von den Datenbanken, den Algorithmen, Big Data usw.; er kann nicht kontrollieren, wie die Daten und die Dinge miteinander interagieren, weil sie es durch „hyperkomplexe Rechenmodelle, jenseits der menschlichen Nachvollziehbarkeit tun“ (Seemann2013).

Subjekt-Bildung ist ein Effekt der Einschreibung in die symbolische Ordnung, in das „Weltverhältnis einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit“ (Braun 2008: 91). Wenn dem Individuum die Einschreibung in das Weltverhältnis, in die kulturellen, politischen, ökonomischen, familialen, pädagogischen etc. Bedingungen der nächsten Gesellschaft nicht möglich ist, dann kann das Individuum kein Subjekt bilden. Jedenfalls nicht das Individuum, dessen psychischen Apparat Lacan mit jener Topologie zu fassen versucht. Und nicht jenes Individuum, das nach unserem üblichen bildungstheoretischen Denkmodell einzig möglicher Träger der Subjektfunktion ist.

Die Individuen der nächsten Gesellschaft und Eingeborenen der Digitalkulturen sind damit konfrontiert, dass sich der größere Teil ihrer Lebenswirklichkeit der Kontrolle entzieht. Ihre Umwelt ist geprägt davon, dass sie überall – in den Ökosystemen wie in den Netzwerken der Gesellschaft – damit rechnen müssen, dass – wie Baecker formuliert – „nicht nur die Dinge andere Seiten haben, als man bisher vermutete, und die Individuen andere Interessen […] als man ihnen bisher unterstellte, sondern dass jede ihrer Vernetzungen Formkomplexe generiert, die prinzipiell und damit unreduzierbar das Verständnis jedes Beobachters überfordern.“ (Baecker 2007: 169) Wenn die Komplexität der Interaktion von Informationen in diesem Sinne die Vorstellungsfähigkeiten des Subjekts übersteigt, dann ist das ein Indiz für das, was Michael Seemann treffend ctrl-Verlust nennt.

Neurotiker reagieren auf die Überforderung durch den Sinnüberschuss der Moderne: Kritik. Das Thema der Psychotiker ist der Sinnüberschuss der nächsten Gesellschaft: Kontrolle. Vor diesem Hintergrund wird die Frage interessant, welche Umgangsformen mit dem Überschuss an Kontrolle die nächste Gesellschaft entwickeln wird – strukturanalog zu den Umgangsformen, die die moderne Gesellschaft als Reaktion auf den Überschuss an Kritik erfunden hat, den die Medienkultur des Buchdrucks in Form von massenhaft verbreiteten Büchern, Zeitschriften, Flugblättern, Zeugnissen und Formularen, die laufend den Vergleich des aktuellen mit einem anderswo bewerteten oder behaupteten Sinn provozierten, mit sich gebracht hatte (Aufklärung, Instanz der Öffentlichkeit, an öffentlichem Gebrauch gemessene Vernunft, mündiger Bürger, starkes Subjekt, Schule, Kunstunterricht …).

Anmerkungen

[1] Jacques Derrida weigert sich, den Begriff „globalization“ zu verwenden, er will bei der französischen Version bleiben, „um den Bezug auf eine ‚Welt‘ [monde, world, mundus] aufrechtzuerhalten, die weder der Kosmos, noch der Globus, noch das Universum ist.“ (Derrida 2001: 11). Fortan ist im Text dem französischen Wort mondialisation als deutsche Übersetzung das Wort „Weltweit-Werden“ nachgestellt.

[2] Herzlichen Dank an Gila Kolb für das gemeinsame Erfinden dieser Formulierung.

[3] Trotz aller Diskussion halte ich die umstrittene Metapher, wenn man sie epistemologisch versteht und vor dem Hintergrund als (epochenspezifische) „Struktur personaler Identität“ (Pazzini 1992: 27) denkt, in diesem Zusammenhang für sehr passend.

[4] Herzlichen Dank an Konstanze Schütze für diesen Hinweis.

[5] Vgl. Foucault 1974: 31ff. und Meyer 2002: 159ff.

[6] Interessant nebenher und vermutlich einer tieferen Erforschung wert: Die Puppen, Roboter, KIs sind alle weiblich. Orwells (männlicher) Big Brother, so scheint mir, ist noch ein anderes Thema.

[7] Im Unterschied zu meiner Darstellung behauptet Alain Juranville für die Psychose ein Zusammenfallen der drei Register (vgl. Juranville 1984: 423). Peter Widmer hält diese Darstellung für besonders treffend (Widmer 1997: 160). Bezogen auf die immanente Logik des Modells scheint mir jedoch meine Darstellung schlüssiger. Dabei wird vor allem wieder deutlich: Es ist nur ein Modell und keine Abbildung einer Wirklichkeit.

Literatur

Baecker, Dirk (2007): Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Braun, Christoph (2008): Die Stellung des Subjekts. Lacans Psychoanalyse. Berlin: Parodos.

Cassirer, Ernst (1921): Der Begriff der symbolischen Form im Aufbau der Geisteswissenschaften. In: Ders. (1983): Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 169-200.

Debray, Régis (2002): Der Tod des Bildes erfordert eine neue Mediologie. In: Heidelberger e-Journal für Ritualwissenschaft, 2001/2002: Online: https://web.archive.org/web/20091116172943/http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~es3/e-journal/fundstuecke/debray.pdf

Debray, Régis (2004): Für eine Mediologie. In: Pias, Claus/Vogl, Joseph/Engell, Lorenz (Hrsg.): Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard. Stuttgart: DVA, S. 67-75.

Derrida, Jacques (2001): Die unbedingte Universität. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Foucault, Michel (1974): Die Ordnung der Dinge. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Hedinger, Johannes M./Meyer, Torsten (Hrsg.) (2013): What’s Next? Kunst nach der Krise. Berlin: Kadmos.

Heuser, Bianca (2011): Für eine Handvoll JPGs. In: De:Bug Magazin für elektronische Lebensaspekte, 7.4.2011: Online: http://de-bug.de/mag/fur-eine-handvoll-jpgs/ [10.9.2014].

Juranville, Alain (1984): Lacan et la philosophie. Paris: PUF.

Lacan, Jacques (1996a): Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freudschen Unbewußten. In: Ders.: Schriften, hrsg. von Haas, Norbert/Metzger, Hans-Joachim. Weinheim/Berlin: Quadriga, Bd. 2, S. 165-204.

Lacan, Jacques (1996b): Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. In: Ders.: Schriften, hrsg. von Haas, Norbert/Metzger, Hans-Joachim. Weinheim/Berlin: Quadriga, Bd. 1, S. 61-70.

Lacan, Jacques (1996c): Über eine Frage, die jeder möglichen Behandlung der Psychose vorausgeht. In: Ders.: Schriften, hrsg. von Haas, Norbert/Metzger, Hans-Joachim. Weinheim/Berlin: Quadriga, Bd. 2, S. 61-117.

Lacan, Jacques (1996d): Vom Blick als Objekt klein a. In: Ders.: Das Seminar von Jacques Lacan, hrsg. von Haas, Norbert; Metzger, Hans-Joachim. Weinheim/Berlin: Quadriga Bd.XI, S. 71-126.

Lyotard, Jean-François (1999): Das Postmoderne Wissen. Ein Bericht. Wien: Passagen.

Meyer, Torsten (2013): Next Art Education. Kunstpädagogische Positionen 29. Hrsg. von Andrea Sabisch, Torsten Meyer, Eva Sturm. Hamburg/Köln/Oldenburg.

Meyer, Torsten (2015): Ein neues Sujet. In: Jörissen, Benjamin/Meyer, Torsten (Hrsg.): Subjekt Medium Bildung. Wiesbaden: SpringerVS (Medienbildung und Gesellschaft 28), S. 93-116.

Meyer, Torsten (2017): Das Netzwerk-Sujet. In: Kiefer, Florian/Holze, Jens (Hrsg.): Durch die „Netzwerkbrille“ – Ein neues Paradigma?! Wiesbaden: Springer VS (Medienbildung und Gesellschaft 39), S. 39-63.

Meyer, Torsten/Kolb, Gila (Hrsg.) (2015): What’s Next? Art Education. München: kopaed.

Panofsky, Erwin (1927): Die Perspektive als „symbolische Form“. In: Ders.: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft. Berlin: Spiess.

Pazzini, Karl-Josef (1992): Bilder und Bildung. Vom Bild zum Abbild bis zum Wiederauftauchen der Bilder. Münster: Lit (Einbilden und Entbilden 1).

Pazzini, Karl-Josef (2002): Documenta11 – Inszenierung von psychotischer Struktur? In: AFP – Assoziation für die Freudsche Psychoanalyse (Hrsg.): Strukturen und Produktionen (in) der Psychose. Texte zur Tagung der AFP in Kooperation mit dem Lehrstuhl für klinische Psychiatrie der Universitätsklinik Zürich, Burghölzli 20. bis 22. 9.2002.

Pazzini, Karl-Josef (2015): Stimmung. Plädoyer für das Transindividuelle. In: Ders.: Bildung vor Bildern. Kunst Pädagogik Psychoanalyse. Bielefeld: Transcript, S. 317-339.

Pazzini, Karl-Josef (2017): Kulturelle Bildung im Kontext aktueller Transformationsdynamiken. Unveröffentlichtes Manuskript zur Diskussion im Forum „Bildungsforschung 2020 – Potenziale erkennen. Perspektiven eröffnen. Wissen schaffen.“ Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 18.11.2016.

Perry, Tod (2016): Russian Artist Makes Dolls So Realistic They’ll Give You Nightmares. In: The Daily Good. Online: https://www.good.is/slideshows/dont-look-the-doll-in-the-eye [16.5.2017].

Ruhs, August (2010): Lacan: Eine Einführung in die strukturale Psychoanalyse. Wien: Löcker.

Seemann, Michael (2013): ctrl-Verlust. Online: http://www.ctrl-verlust.net/glossar/kontrollverlust [22.3.2017].

Widmer, Peter (1997): Subversion des Begehrens. Eine Einführung in Jacques Lacans Werk. Wien: Turia + Kant.

Abbildungen

Abb. 1: G (2011): This Pic is Fucking With My Brain. In: The Hot Glove. Online: https:// web-beta.archive.org/web/20110203084429/http://www.thehotglove.com/2011/02/pic-fucking-brain/ [23.3.2017].

Abb. 2: Schnitt 1107 des Visible Human Project: http://www.uocodac.com/what-is-the-visible-human-project [23.3.2017]

Abb. 3: Pierre Huyghe: Zoodram, Foto: Torsten Meyer.

Abb. 4: http://www.tacodemulher.com.br/profissionais/como-descobrir-para-o-que-voce-ser-ve-parte-1/ [23.3.2017]

Abb. 5: Caravaggio: Narziss, 1598/99, https://de.wikipedia.org/wiki/Narziss#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg

Abb. 6: Puppe, Michael Zajkov, http://dangerousminds.net/comments/artist_creates_freakishly_realistic_doll_faces [23.3.2017]

Abb. 7: Diego Velázquez: Las Meninas, 1656,

https://de.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez#/media/File:Las_Meninas,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg [23.3.2017]

Abb. 8: cubo.cc creepygirl; http://www.cubo.cc/creepygirl/ [23.3.2017]

Abb. 9: Schema des perspektivischen Betrachtungsgerätes von Brunelleschi. In: Pazzini 1992, S. 62.

Abb. 10: Assignor: Products and perspective (1), https://exploratorysketching.wordpress.com/2014/05/19/products-and-perspective-1-4/ [23.3.2017]

Abb. 11: Franz Billmayer: Bilder als Beweis, http://www.bilderlernen.at/aufgaben/bildgebrauch/070109_radar.html [23.3.2017]

Abb. 12: Dürer: Unterweysung der Messung, 1525, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Duerer_Underweysung_der_Messung_fig_001_page_181.jpg [23.3.2017]

Abb. 13: Pablo Picasso: Portrait Ambroise Vollard, 1910, http://www.pablopicasso.org/portrait-of-ambroise-vollard.jsp

Abb. 14: Marcel Duchamp: Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2, 1912, http://www.philamuseum.org/collections/permanent/51449.html

Abb. 15: Jackson Pollock, 1950, Foto: Hans Namuth, http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/jackson-pollock-five-things

Alle anderen Figuren: Torsten Meyer 2017, zum Teil nach Jacques Lacan.