The next documenta could be curated by a machine. I tell you why it shouldn’t. Or how.

Von Benjamin Egger

Im vorliegenden Artikel werden Praktiken des Kuratierens vor dem Hintergrund ihrer algorithmischen, d.h. berechenbaren, und Ökonomie-strategischen Potentiale diskutiert. Eingenommen wird eine medienphilosophische Perspektive, aus der heraus das Kuratieren angelehnt an Heideggers Denkbegriff zu einem ästhetischen Denken dekonstruiert und an die Fähigkeit zur Krise geknüpft wird. Dem gegenüber wird ein berechnender Modus des Kuratierens positioniert, der sich von kalkulierbaren Strategien der Selbstoptimierung und der Selbsterhaltung im Sinne einer ,Care-Arbeit’ ableitet. Über Formen der Opazität, hier als Undurchlässigkeit gemeint, werden Kurationsformen – unter dem Gesichtspunkt des kuratorischen Wissens (Konzeptideen, Künstler*innen-Kontakte, Raumzugriffe etc.) – und Algorithmen – als Verschleierungstaktik von Unternehmensstrategien – parallelisiert. Vorgeschlagen wird ein Open-Access-Modell, das über digitale Netzwerke Formen kuratorischer Kollaboration ermöglicht und opake Prozesse in mehrfacher Hinsicht transparenter gestaltet.

_

Die Forderung nach neuen kuratorischen Instanzen hat Konjunktur. Dort, wo sich Entscheidungsprozesse in (kollaborativen) Positionen bündeln, wird am Stuhl gesägt. Solcherart Auflehnung ist in gleichem Maße Ausdruck einer obrigkeitsskeptischen Kultur, wie sie zeigt, dass die exponierte Stellung von Kurator*innen in Frage zu stellen ist.

Schon zur documenta 5 (d5), angeleitet durch den „inszenierenden Impresario“ (von Bismarck 2012: 49) Harald Szeemann, installierte Ben Vautier den Ausruf „Kunst ist überflüssig“ auf dem Dach des Fridericianums und stellte das neue Verhältnis zwischen Künstler*innen und Kurator*innen demonstrativ zur Schau – ex negativo als Verteidigung des Autonomiestatus der Kunst, indem er diese freimütig annullierte. Auch das Pamphlet des documenta-Künstlers Daniel Buren artikulierte zur d5 deutliche Kritik: „Immer mehr neigen Ausstellungen dazu, nicht mehr Ausstellungen von Kunstwerken zu sein, sondern sich selbst als Kunstwerk auszustellen“ (Buren 1972: 29). Bis in die Gegenwart bleibt das Verhältnis zwischen Künstler*innen und Kurator*innen ein potentiell konfliktreiches: Gute 30 Jahre später wird die Stellung von Kurator*innen weiterhin reklamiert: „The Next Documenta Should be Curated by an Artist“ forderte Jens Hoffmann, selbst Ausstellungsmacher, mit seinem Projekt auf der Internetplattform e-flux (e-flux 2003). An dem Projekt beteiligten sich Künstler*innen wie Marina Abramovic, Tino Sehgal oder Lawrence Weiner mit eigenen Positionen zu der Forderung. Erst 15 Jahre danach durchkreuzen die Kuratorin Joasia Krysa und der Netzkünstler Hans Bernhard das tradierte Ablösemodell der Kurator*innen durch Künstler*innen mit einer neuen Forderung: „The Next Documenta Should be Curated by a Machine“ wird 2018 ihr Panel-Talk im Rahmen des Meta-Marathons am NRW-Forum übertitelt.1 Bernhard und Krysa ziehen hier mittels ihrer Polemik die Qualität einer menschgemachten Ausstellung ganz grundsätzlich in Zweifel. Doch sogleich rufen sie auch eine Vielzahl an Fragen aufs Tableau, welche die Empathie- wie die denkerische Fähigkeit von Maschinen umkreisen.

Im Folgenden möchte ich zwei Wege vorschlagen, wie der Forderung nach einem Maschinen-, das heißt Computer-gestützten Kuratieren begegnet werden kann. Dabei argumentiere ich in erster Variante für eine Öffnung des Begriffs hin zu einem opaken2 Prozess des ästhetischen Denkens. Abseits eindeutig identifizierbarer Aufgaben, die das administrative Feld (Rechtsfragen, Planung von Transporten und Drucksachen etc.) und den Bereich der Care-Arbeit (Künstler*innen-Kommunikation, beraterische Tätigkeiten bei der Produktion von Werken, Gastlichkeit etc.) betreffen, greift ein solches Verständnis von Kuration zuallererst auf Fragen der Konzeptarbeit zurück: Themenfindung, Themenreifung, Auswahl der Künstler*innen. Solche Prozesse stehen denen berechnender und berechenbarer Art diametral gegenüber – was in ihrer opaken Beschaffenheit begründet liegt, die sich zeigt, sobald wir diese retrospektiv nachvollziehen. In zweiter Variante gibt just jener opake, subjektive Prozess Anlass, ihm algorithmisch gestützte Leistungen zu implementieren, verweigert er sich doch der Transparenz und Teilhabe.

Gesetzt das Kuratieren verstünde sich als eine Form ästhetischen Denkens, insofern es ästhetische Artefakte und Fragestellungen verhandelt, wäre auch vorliegender Text als solche zu begreifen. Da ein solches Denken einen offenen Prozess fortwährender Transformationen, ja Bildungen, beschreibt, sind ihm Wiederholungen, Brüche, Abdrifte einbegriffen. Es wäre der kuratorischen Leistung zu gewähren, dies in einer Ausstellung transparent zu machen.

Driften, Denken: Exzess

Konnte einst die kuratorische Praxis als eine Arbeit des Kustos zur Verwaltung musealer Sammlungen klar von der künstlerischen Praxis getrennt werden, so ist heute eine Aufweichung und wechselseitige Bezugnahme der Bereiche zu beobachten, welche die Prozesse komplexer erscheinen lässt. Zweierlei eng miteinander verbundene Entwicklungen liegen Kathrin Busch zufolge dieser gegenseitigen Grenzüberschreitung zugrunde: Seit den frühen Avantgarden nimmt die künstlerische Praxis vermehrt die Gestalt einer weitreichend forschenden an. Wissenschaftliche Erkenntnisse fungieren dabei auf der einen Seite nicht mehr nur als bloße Vorarbeit, auf die zurückgegriffen wird; Recherchearbeiten werden hingegen häufig zu einem unerlässlichen Bestandteil und Verfahren der künstlerischen Produktion (vgl. Busch 2012: 142f). In den Wissenschaften hat auf der anderen Seite eine Sensibilisierung für die ästhetische Dimension ihrer Wissensproduktion stattgefunden (vgl. ebd.: 143). Ein klassischer Methodenkanon, der auf die trennscharfe Einteilung von Verfahrensweisen zur Erkenntnisgewinnung zurückgreift, scheint heute, gerade in den Geisteswissenschaften, zunehmend zurückzuweichen. Grundlegende Methoden der Deduktion, Induktion, Interpretation und Kritik werden häufig nur in Ansätzen verfolgt und dynamisch miteinander kombiniert. Abgelöst wird die Methodisierung wissenschaftlichen Forschens durch metaphorisch grundierte Verfahren, assoziative Vorgehensweisen, Rhetorik und ästhetische Forschung.

Im folgenden Beispiel zeigt sich, wie Annäherungen der Geisteswissenschaften an künstlerische Prozesse zugleich deren Differenz illustrieren können: In ihrem Essay Das Lachen der Medusa pointiert die Philosophin Hélène Cixous die ästhetischen Dimensionen von Sprache als Mittel der Erkenntnis (Cixous 2013: 39-61): Basierend auf der ausdrucksstarken Metapher der lachenden Medusa zeichnet Cixous den Mangel der immer schon unterdrückten Weiblichkeit nach und wendet das Bild in einen Appell an die Zurückgedrängten, sich in die Sichtbarkeit zu schreiben. Cixous’ eigenes Schreiben zeugt dabei von überschäumender Poetizität, indem sie durch stete Wiederholungen und Transformationen des Gesagten, durch Wortneuschöpfungen und experimentelle Zeichensetzung ihre Gedanken öffnet und fortentwickelt, die Lesenden auf diese Weise in ihre Bewegung mit aufnimmt. Auch ließe sich diese Technik als eine Form des Skizzierens beschreiben. Indem sie sich stetig neu überzeichnet/-schreibt, legitimiert sie den Entwurf, also das Unfertige, als druckreifes Papier.

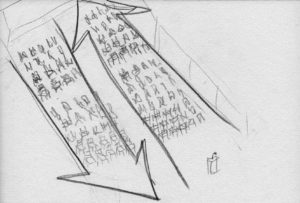

Rufen wir uns nur unsere eigenen Notizen, Screenshots, Schnappschüsse, Spracherinnerungen für abzuliefernde Texte vor Augen. Vernachlässigungen von Orthographie, Grammatik, Ausdruck, eilig notierte Pfeile, zusammenhangslose Aufnahmen, jedes „Ähm“ und „Sozusagen“ können den Eindruck einer insuffizienten inhaltlichen Kohärenz erwecken. Hatte die erste Notiz – welcher Form auch immer – noch den sich verflüchtigenden Gedanken so nah wie möglich abgebildet, wird sie für das Ziel eines fertigen Textes nur noch als Vorarbeit oder Grundierung behandelt. Jedes In-Form-Bringen erster Notizen stellt selbst schon einen weiteren Gedankengang dar, welcher die Codes wissenschaftlichen Schreibens mitdenkt – zum Zweck intersubjektiver Nachvollziehbarkeit. Auf diese Weise werden jedoch offene Denkprozesse als mangelhaft behandelt, deren unfertiger Status an den Insuffizienzen der Eile noch sichtbar wurde. Cixous greift diesen Status in ihren Texten sprachlich wie bildlich als ästhetisches Prinzip auf und konstituiert auf diese Weise ein Schreiben, das sich den Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft augenscheinlich zu entziehen vermag, indem es die fragmentierte Prozessleistung des Denkens ästhetisiert.

Auch bei Martin Heidegger lässt sich beobachten, wie systematisch Merkmale der Kunst auf die Theorie übertragen werden. In seinem Aufsatz Was heißt Denken? entwirft er ein Verständnis vom Denken, das sich aus vollkommener Offenheit gegenüber dem Gegebenen speist (Heidegger 1990: 123-137). Im Versuch, sein Denken über das Denken freizulegen, vollzieht Heidegger eine mal näher, mal weiter sich um den Begriff kreisende Bewegung, die sich letztlich immer wieder auf sich – das Denken – zurückführt. Drei Thesen in Heideggers Aufsatz sind eng verschwistert mit zentralen Punkten meiner Arbeit: 1. Das Denken geht vom Ort der Gabe aus. 2. Es vollzieht sich nur vermittels eines Mögens. 3. Es bedarf eines Sprungs, um überhaupt ins Denken zu kommen. Denken vollzieht sich bei Heidegger vernehmend, als Widerfahrnis. Der Ort, von dem ausgehend das Denken affiziert wird, verschiebt sich vom Subjekt zu dem, was sich zu bedenken gibt. Das Denken ist daher eine Antwort auf die Gabe, sein Grundzug das Vernehmen:

„Das Bedenklichste ist das, was zu denken gibt. Von sich her spricht es uns daraufhin an, daß wir uns ihm zuwenden, und zwar denkend. Das Bedenkliche wird keineswegs durch uns erst aufgestellt. Es beruht niemals nur darauf, daß wir es vorstellen. Das Bedenkliche gibt, es gibt uns zu denken“ (ebd.: 126).

Doch Heidegger weist ebenfalls darauf hin, dass das Denken erst durch ein Lieben fundiert wird; so expliziert er nach Hölderlin: „,Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste’“ (ebd.: 133; zitiert nach: Hölderlin 2009: 188). Heidegger gibt zu bedenken, dass die Betonung des Verses auf den beiden Verben zu liegen hat, dort, wo sie differentiell aufeinandertreffen. Denn entscheidend ist: „[W]ir vermögen immer nur solches [denken], was wir mögen, solches, dem wir zugetan sind, indem wir es zulassen“ (Heidegger 1990: 123). Zugleich öffnet uns die Zuwendung hin zum Bedenklichen den Blick für das Lebendige, das Schöne: „,Und es neigen die Weisen / Oft am Ende zu Schönem sich.’“ (ebd.: 133; zitiert nach: Hölderlin 2009: 188) – zur Kunst. Ein solcher Vorgang bedeutet eine leibliche Veräußerung, nur schmerzvoll denkbar, der Verletzung ausgesetzt. Denn die Hingabe für das Bedenkliche erwartet, sich an eine „völlig andere Ortschaft“ (ebd.: 128) zu begeben. Jedem Denken geht daher notwendigerweise ein Sprung voraus, an den Ort der Frage danach, wie, wozu und wodurch etwas ist:

„[D]as Denken empfängt als Vernehmen sein Wesen aus dem Sein des Seienden. […] Sein des Seienden? Die Antwort auf die bisher nie gestellte, weil allzu einfache Frage lautet: Sein des Seienden heißt: Anwesen des Anwesenden, Präsenz des Präsenten. Die Antwort ist ein Sprung ins Dunkle“ (ebd.: 135).

Nach Heidegger möchte ich das Denken als denjenigen Prozess auffassen, der den Grundzug eines künstlerischen Forschens ausmacht – ich nenne es hier ein ästhetisches Denken. Denn das Kunstwerk sei eine Verrückung – des Werks gestischer Zug –, welcher zu folgen sei, insofern sich das, was ist, in ungewöhnlicher Weise zu sehen gibt. Eine Drift geschieht: „In der Nähe des Werkes sind wir jäh anderswo gewesen, als wir gewöhnlich zu sein pflegen“ (Heidegger 2012: 21). Entscheidend sei die strenge Analogie zwischen dem Denken und dem Kunstwerk als gestische Konfigurationen.

Die Geste, wie wir sie bei Vilém Flusser vorfinden, als Ausdruck eines Unaussprechlichen begriffen, als Zeichen für Gestimmtheit (vgl. Flusser 1991: 13), gibt Anlass, auch die genannten Insuffizienzen im Entwurf, welche in der Dringlichkeit, den Gedanken zu fassen, Raum geben für nicht darstellbare Zusammenhänge, als Gesten zu begreifen. Wenn wir annehmen, dass die ästhetische Praxis ihren Vorteil in der Unbegrifflichkeit hat, weil sie dem Nicht-Antizipierbaren Raum gibt, dann formuliert sie, worin die Chance eines künstlerischen Forschens in Form eines anderen Denkens besteht: darin, Gewissheiten zu verrücken (vgl. auch Busch 2011: 73). Sie erfordert Offenheit für die Abdrift, an den Ort, wo das Denken als potentielle Form von Wissensbildung erst beginnt. Das Wesen eines ästhetischen Denkens, dies wäre der Schluss, ist demnach Exzess: lateinisch excessus für die Überschreitung, Abweichung, Abschweifung. Das Vermögen, diesen Weg einzuschlagen, bedeutet die schmerzliche Erkenntnis, nicht nur zu erwägen, sich dem Bedenklichen auszusetzen, sondern es qua Verwundbarkeit leiblich ereignen zu lassen – Formen des Scheiterns mitgedacht. Dies eröffnet schließlich, worin sich das Denken und das Kuratieren als ästhetisches Denken grundlegend unterscheiden: Das Denken konstituiert das Subjekt dank dessen Vermögen zur Krise – das Kuratieren als ästhetisches Denken konstituiert Kurator*innen dank des Vermögens zur Krise im doppelten Sinn. Es erfordert, erstens, Denkprozesse in Gang zu bringen und, zweitens, diese an eine Öffentlichkeit zu vermitteln, sich also der Besprechung preiszugeben; verstehen wir hier das Kuratieren darin, Kunstwerke in Form einer Lesart für eine Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Kuratieren, Prozessieren: Berechnen

Solcherart kuratorische Prozesse – im Sinne eines ästhetischen Denkens – der Operationalisierung zu unterwerfen, würde einen zutiefst menschlichen Wesenszug als berechenbar deklarieren. Dennoch reizt die Vorstellung einer begrifflichen Verschiebung, der zufolge die Eigenschaften von Mensch und Computer austauschbar sind. Hartmut Winklers Ausführungen folgend zeichnen sich Prozessierungen durch Umformungen, Formwechsel und Transformationen aus (vgl. Winkler 2015: 10). Von hier aus betrachtet sind sie dem Denken nah verwandt, denn das Wesen des Denkens ist die Veränderung dessen, was sich zu bedenken gibt. Fähigkeiten, deren Grundzug menschlicher Natur sind – sei es das Lernen, die Intelligenz oder auch das ihnen zugrunde liegende Netzwerk, bestehend aus Neuronen –, werden zunehmend metaphorisch auf maschinelle Prozesse und Architekturen angewandt: Machine-Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks u.a. Doch berücksichtigen wir, dass sich das Wesen des Lernens auch durch die Fähigkeit zur Empathie – wir vermögen immer nur solches denken, was wir mögen – und zur Krise – sich an eine völlig andere Ortschaft begeben – auszeichnet, offenbart sich, dass Rechenleistungen hier versagen.

Im Folgenden möchte ich ein Bild vom Kuratieren einblenden, das eine Dimension der Praxis öffnet, welche durchaus mit berechnenden Verfahren operiert und mit jener Praxis im Kunstfeld verwandt ist: Als Projektarbeiter*innen exemplifizieren Kurator*innen solche Arbeitsbedingungen, welche die Fähigkeit zur Flexibilität, Teamarbeit und Arbeitsteilung erfordern. Kurator*innen sind demgemäß nicht nur Ausstellungsmacher*innen, in deren Fokus das öffentlich Werden von Kunst priorisiert steht, sie sind sich selbst kuratierende Projektarbeiter*innen in dem Sinne, dass die eigene Arbeitsform stets neu verhandelt und konzipiert, ja kuratiert werden muss. Aus dieser Perspektive richtet sich das kuratorische Tätigkeitsfeld der Care-Arbeit, im Sinne der Wordbedeutung – curare – als Heilungsprozess nicht nur an die Künstler*innen und Gäste, sondern auch an sich selbst, als Arbeit dafür, als in-Arbeit-zu-sein. Diese stellt das Selbst als zu beschäftigendes und ökonomisch zu erhaltendes in den Mittelpunkt des Schaffens. Ausstellungsarbeit ist grundsätzlich zunehmend einem ökonomischen Druck ausgesetzt. Dort, wo Sponsorensuche, Förderanträge, Eintrittsgelder, Getränkeverkäufe die Ausstellungsproduktion maßgeblich bestimmen, ganze Produktionen auf der Leistungs- und Selbstausbeutungsbereitschaft un(ter)bezahlter Praktikant*innen beruhen, soziale Netzwerke zum kuratorischen Kapital umgedeutet werden, haben sich ökonomisch bedingte Werte in das Feld eingeschrieben. Das Paradoxon besteht darin, dass die Zentrierung des Selbst angesichts dessen Verausgabung Freiheit suggeriert.

Als Selbst-Care hat der Begriff des Kuratierens im zeitgenössischen Sprachgebrauch an Aktualität gewonnen. In Form einer Alltagspraxis adressiert er Fragen der Lebensgestaltung, stets bedacht auf die Vita. Tagesabläufe werden mit Blick auf eine ausgewogene Work-Life-Balance geplant. Auch der eigene Körper wird aufwendig reguliert mit dem Ziel, ein möglichst langes und gesundes Leben zu führen. Der Bedeutung des heilenden Pflegens entsprechend wird das Selbst geflissentlich organisiert und an die Kalkulationen der eigenen Programme veräußert. Dabei steht zweierlei im Fokus: Das Selbst, welches als ein radikal formierbares verstanden wird, und der Prozess per se, an den die Hingabe gerichtet ist. In der Pflege des Selbst und des eigenen Lebens offenbart sich eine Aufgabe, die lebensfüllend sein kann und Bedeutung suggeriert. Auch hier richtet sich die Care-Arbeit an sich selbst: Sie schafft Bedeutung qua Arbeit. Als nicht enden wollendes Projekt offenbart sich das Selbst als Raster-gerechtes Profil, welches in dialektischer Passung in die Ökonomien des Wahrscheinlichsten greift. Das Kuratieren, derart ökonomisch verstanden, kennt allerdings keine abwegigen Pfade, die sich außerhalb der Kalkulation befinden. Stattdessen stellen solche Abweichungen gefährliche Variablen dar, die im auf Effizienz getrimmten Selbst-Care zu tilgen sind. Damit gefährdet dieser Modus, der hier eigentlich ein Berechnen meint, aber auch die Freiheit eines Kuratierens als ästhetisches Denken, da er alles Unvorhersagbare nicht vorsieht.

Opazität: kuratorisches Wissen

Mögen in ökonomisch geleiteten Prozessen des Kuratierens Motive des Berechnens identifizierbar sein, sie beschreiben nur Teilaspekte der Praxis, haben aber das Potential, den Modus eines ästhetischen Denkens auszuhöhlen. In ihrem Essay How the machine ‘thinks’ untersucht Jenna Burrell das Problem opak grundierter Algorithmen und deren kulturelle Rezipierbarkeit. Mittels des Begriffs der Opazität als Form der Undurchlässigkeit legt Burrell – freilich nicht intendiert – die dünne Linie frei, nach der Strategien algorithmischer Prozesse Auskunft geben über die des Kuratierens vom ästhetischen Denken her gedacht. Burrell betrachtet hierfür solche Algorithmen, welche Datensätze interpretieren. Insbesondere lernende Algorithmen seien opaker Natur, insofern ihre Rezipient*innen (und immer mehr auch ihre Produzent*innen) nicht über das Wissen verfügten, nachzuvollziehen, warum dieser Entscheidungsprozess zu jenem Ergebnis führe. Unterschieden werden von Burrell drei Formen der Opazität: 1. Solche, welche dazu dienen, unternehmerische Strategien durch Undurchschaubarkeit zu schützen. 2. Solche, welche das Lesen und Schreiben von Codes als eine Fähigkeit der Wenigen darstellen. 3. Solche, welche ein Missverhältnis markieren zwischen mathematischer Optimierung von hoch dimensionierten Datensätzen (wie bei der Gesichtserkennung) und deren Interpretierbarkeit für bestimmte Anwendungen (vgl. Burrell 2016: 1f). Alle drei Perspektiven, verbleiben wir auf konzeptueller Ebene, lassen Schlüsse zu, die kuratorische Praxis als eine zu deuten, welche danach strebt, zu schützen, was ich mit dem Ausdruck vom kuratorischen Wissen fassen möchte: Konzepte, (Künstler*innen-)Kontakte, Raum-Zugriffe etc.

Bisweilen werden die einer Ausstellung zugrundeliegenden Konzepte und Auswahlprozesse einer Öffentlichkeit weder transparent zur Verfügung gestellt, noch wird dies als relevante Fragestellung ausstellerisch thematisiert. Wenngleich bekannt ist, dass freischaffende Kurator*innen sich nach eigenen thematischen Schwerpunkten und Interessen richten, die sich stets auch im Austausch mit dem eigenen Netzwerk – beispielsweise nahestehenden Künstler*innen – herausbilden, so lässt sich trotz allem festhalten, dass die Priorisierung bestimmter Akteur*innen und Themen einen weitestgehend undurchlässigen Prozess beschreibt.3 Als Instanzen mit Gatekeeper-Funktion sind Kurator*innen in der verantwortungsvollen Position (neben Galerien, Sammler*innen und Akademien), Diskurse, welche in die Öffentlichkeit dringen – und drängen sollten – grundlegend mitzugestalten. Zudem sind sie als Ausstellungsgestalter*innen und kraft ihrer Einbringung in künstlerische Prozesse in erheblichem Maße daran beteiligt, Perspektiven auf Kunst weiter- und mitzuentwickeln. Doch zwingt sie die Konkurrenzsituation, in der Ideen, Wissen, Raum-Zugriffe und Kontakte – kurz: kuratorisches Wissen – als Waren fungieren, auch dazu, dieses exklusiv zu bewahren. Zudem ist die Entwicklung eines Ausstellungskonzeptes in dem Maße zufällig, intuitiv, kreativ und erfordert Raum für Abzweigungen, wie ich es mit dem Begriff vom ästhetischen Denken zu greifen suchte; ein Nachvollzug entsprechend komplex und intransparent. Anhand Burrells dritten Punkts möchte ich eine Parallelisierung algorithmischer und kuratorischer Prozesse vornehmen, die sich auf das Missverhältnis von verwertbaren Daten und Inanspruchnahme stützt. Greifen einige Algorithmen auf extrem hoch dimensionierte Datensätze zurück, ist der Pool zu bedenkender Künstler*innen unter Kurator*innen immer schon zu klein, beschränkt und subjektiv. In Abhängigkeit des eigenen sozialen Radius sowie gebunden an die eigenen Interessen, werden Künstler*innen und Themen ausgeschlossen, von denen Kurator*innen nicht wissen.

Aus dieser immer schon vorhandenen Subjekt-bedingten Voreingenommenheit leite ich ein Potential für algorithmisch gestützte Kuratierungen ab, das mit einer Anmerkung aus der Praxis eingeführt wird: Im Gespräch mit dem Künstler und Kurator Franz Reimer fragte ich diesen nach den Bedingungen, die kuratierende Algorithmen erfüllen müssten.4 Auf ein Weltwissen sollten diese zurückgreifen, so die Antwort. Ich verstehe dies als ein umfassendes Wissen im Sinne eines Absolutums. Nur fördern nicht gerade erst blinde Flecken im eigenen Wissenshorizont, also wovon wir nicht wissen, problemorientierte Konzepte, in dem sie das Unbekannte adressieren? Gilt es nicht, jenes Unwissen gegen ein absolutes zu wahren? Diese Fragen vor Augen, ziehe ich die Gedanken des Philosophen Frédéric Neyrat zur Technik der Szenarioplanung zu Rate. In dieser vor allem in der Wirtschaft praktizierten Technik werden Zukunftsszenarien bzw. Diskontinuitäten zum Zweck der Handlungsfähigkeit bei unerwarteten Ereignissen identifiziert. Eine solche Vorhersage besteht in der Produktion einer Karte möglicher Welten. Auf diese Weise wird eine flache Chronologie produziert, welche die Differenzen, aus der Zeitlichkeit besteht, negiert. Die Möglichkeitsbedingung der flachen Chronologie ist die Zurückweisung des Unmöglichen, d.h. die Zurückweisung eines jeglichen radikalen zeitlichen Außen. Anders formuliert: Das Szenario versucht, mögliche Abweichungen immer schon mit einzukalkulieren, sie zu antizipieren, sodass die Abweichung vom gewünschten Plan – oder ein differentielles Außen – längst keine Abweichung mehr ist, sondern ein Möglichkeitsraum des projizierten Szenarios. Kurz: Alles Unwissen zukünftigen Geschehens unterliegt dem Versuch einer radikalen Aushöhlung. Neyrat argumentiert: Die Zeit benötige die Nicht-Zeit – also ihr Gegenteiliges, die sogenannte Achronia – im Kern der Zeit! Ein neutraler Zustand, in dem kein Negativum herrscht, könne keine Existenz hervorrufen (vgl. Neyrat 2016: 92f). Für Schelling verschwindet die „ursprüngliche Negation“, die vor der Positivität der Existenz – das heißt vor der wirklichen Existenz von etwas – besteht, nie:

„Die negative Tätigkeit, die ursprünglich und ihrer Natur nach für uns nur beschränkende Tätigkeit ist, kann gar nicht handeln, ohne daß ein Positives vorhanden sei, das sie beschränkt. Aber ebenso ist die positive Tätigkeit nur positiv im Gegensatz gegen eine ursprüngliche Negation. Denn wäre sie absolut (schrankenlos), so könnte sie selbst nur noch negativ (als absolute Negation aller Negation) vorgestellt werden. Beide also, unbeschränkte und beschränkende Tätigkeit, setzen jede ihr Entgegengesetztes voraus. In jenem Produkt also müssen beide Tätigkeiten mit gleicher Notwendigkeit vereinigt sein“ (Schelling 2016: 191).

Jedes Mal, wenn etwas in Erscheinung tritt, zieht sich das Sein des Wesens, dieses Gegenstands oder Lebewesens, zurück: Was zur Geburt führt, verursacht tendenziell den Tod, so Neyrat (vgl. Neyrat 2016: 94). Oder: Dort, wo ein Gelingen auftritt, geschieht es nur im Angesicht der Krise. Als menschliche Fähigkeit sind Krisen entscheidungsbefördernd, sie vermögen aber immer auch das zu Bedenkende einzutrüben und so der Entscheidungsfähigkeit entgegenzuwirken. Kuratorische Entscheidungsfelder werden bereits durch die Rechenleistung von Computern gestützt, doch auch hier sind die Anwendungen zumeist bereits durch unsere Nutzungsverhalten geprägt. Weiter öffnen ließe sich dies mittels kollaborativer Open Access-Prozesse, die sich über digitale Netzwerke organisieren.

Die einleitend genannte Forderung nach neuen kuratorischen Instanzen erklärt sich erst in der immer schon subjektiv bedingten Arbeit der Kurator*innen, der mensch zwar aus kritischer Distanz begegnen, sie aber nicht überwinden kann. Insbesondere wenn wir den Begriff des Kuratierens für ein ästhetisches Denken öffnen, im Sinne einer geistig-kreativen Konzeptarbeit im Ausstellungswesen, knüpft er sich unmittelbar an menschliche Wesenszüge und verschließt sich gleich wieder vor der Transparenz. Ich möchte diesem Umstand mit einem Fazit begegnen und aus den dargelegten Gedanken Anreize formulieren, die sich mit algorithmischen Prozessierungen verbinden: So gilt es, die Idee vom Weltwissen zu wenden in ein Netzwerkwissen, das heißt, in ein sich fortwährend akkumulierendes Wissen der Vielen. Es soll Künstler*innen ungleich welcher Herkunft und Identität zusammenbringen; Zugriff und Einschreibung seien uneingeschränkt möglich und zugänglich. Mag es dem Problem einer menschgemachten Infrastruktur, deren Anwendung immer geprägt ist durch das (Un-)Wissen ihrer Programmierer*innen, nicht entkommen, kann es doch zumindest den Pool zu bedenkender Künstler*innen und Themen, also kuratorische Wissensformen, öffnen, schließlich opake Verknüpfungsprozesse durchlässiger anlegen, denken wir das Netzwerk als Open Access. Einer solchen Akkumulation ist die Überschreitung des je eigenen Wissenshorizonts bereits implementiert – es ist ein exzessives Modell, indem es zu jeder Zeit ein Zuviel anbietet und Überforderung affiziert. Auf diese Weise entstehen zwar keine Ausstellungen ohne menschliche Beihilfe, ein Netzwerk dieser Art hätte aber den Vorteil der Krisenanfälligkeit durch fehlerhaftes Handeln. Fehler wie Krisen haben schließlich das Potential, das Denken anzuregen oder Themen für das Ausstellen zu etablieren, denken wir nur an eine Ethik der Algorithmen und Netze: The first exhibition algorithm should be created by a computer scientist, an artist, a curator and their ability to fail, it’s goal should be to provide access to a global artist network.

Anmerkungen

1 Der Vortrag fand am 25.05.2018 im Rahmen des Meta-Marathons im NRW-Forum Düsseldorf statt.

2 Opazität verwende ich hier im Sinne von Undurchlässigkeit durch komplexe Strukturen, ein Phänomen, das auch aus Ökonomie-strategischen Gründen seinen Einsatz findet, wie sich später zeigen wird.

3 Ebenfalls bekannt ist, dass insbesondere staatliche Museen ihren Programmen und Sammlungen verpflichtet sind. Doch darüber hinaus unterliegen die Auswahl von Themen und Künstler*innen der konzeptuellen Programmgestaltung, dessen Zustandekommen kaum thematisiert wird.

4 Das Gespräch fand am 20.04.2018 auf dem European Media Art Festival in Osnabrück statt.

Literatur

Bismarck, Beatrice von (2012): Curating Curators. In: Texte zur Kunst, Nr. 86, S. 43-61.

Buren, Daniel (1972): Ausstellung einer Ausstellung. In: documenta 5, Ausst.-Kat., Museum Fridericianum/Neue Galerie, Kassel, S. 29.

Burrell, Jenna (2016): How the machine ‚thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms. In: Big Data & Society. https://doi.org/10.1177/2053951715622512 [02.01.2019]

Busch, Kathrin (2012): Wissenskünste. Künstlerische Forschung und ästhetisches Denken. In: Elke Bippus (Hrsg.): Kunst des Forschens. Praxis eines ästhetischen Denkens. Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 141-158.

Busch, Kathrin (2011): Wissensbildung in den Künsten – Eine philosophische Träumerei. In: Texte zur Kunst, Nr. 82, S. 70-79.

Cixous, Hélène (2013): Das Lachen der Medusa. In: Esther Hutfless, Gertrude Postl, Elisabeth Schäfer (Hrsg.): Hélène Cixous. Das Lachen der Medusa. Zusammen mit aktuellen Beiträgen. Wien: Passagen, S. 39-61.

e-flux (2003): The Next Documenta Should Be Curated By An Artist. Online: https://www.e-flux.com/announcements/42952/the-next-documenta-should-be-curated-by-an-artist/ [02.01.2019]

Flusser, Vilém (1991): Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Düsseldorf: Bollmann Verlag.

Heidegger, Martin (1990): Was heißt Denken?. In: Ders.: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen: Günther Neske, S. 123-137.

Heidegger, Martin (2012): Der Ursprung des Kunstwerks. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Hölderlin, Friedrich (2009): Sokrates und Alcibiades. In: J. Schmidt: Sämtliche Gedichte: Text und Kommentar, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, S. 188.

Neyrat, Frédéric (2016): Besetzen der Zukunft. Zeit und Politik im Zeitalter der hellseherischen Gesellschaften. In: Witzgall, Susanne/Stakemeier, Kerstin (Hrsg): Die Gegenwart der Zukunft. Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 85-98.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von (2016): Ideen zu einer Philosophie der Natur. Berlin: Hofenberg.

Winkler, Hartmut (2015): Prozessieren. Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion. Paderborn: Wilhelm Fink.