Löcher in Gewissheiten

Von Ute Reeh

Sprachen

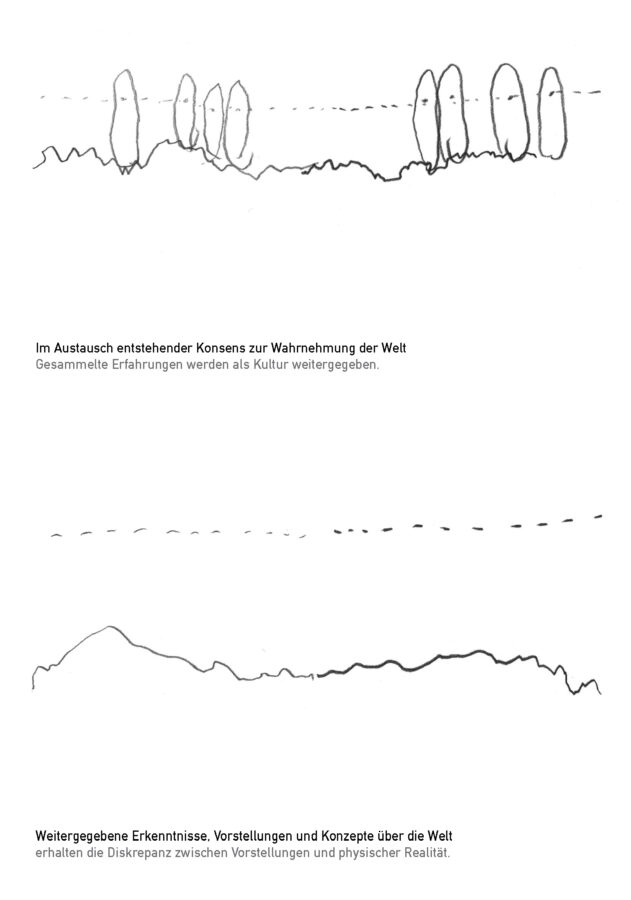

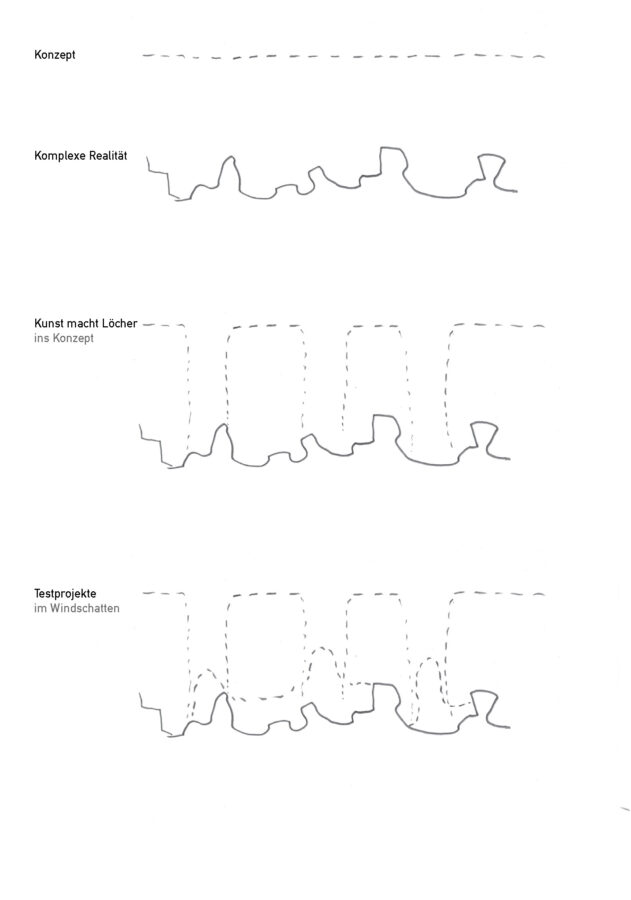

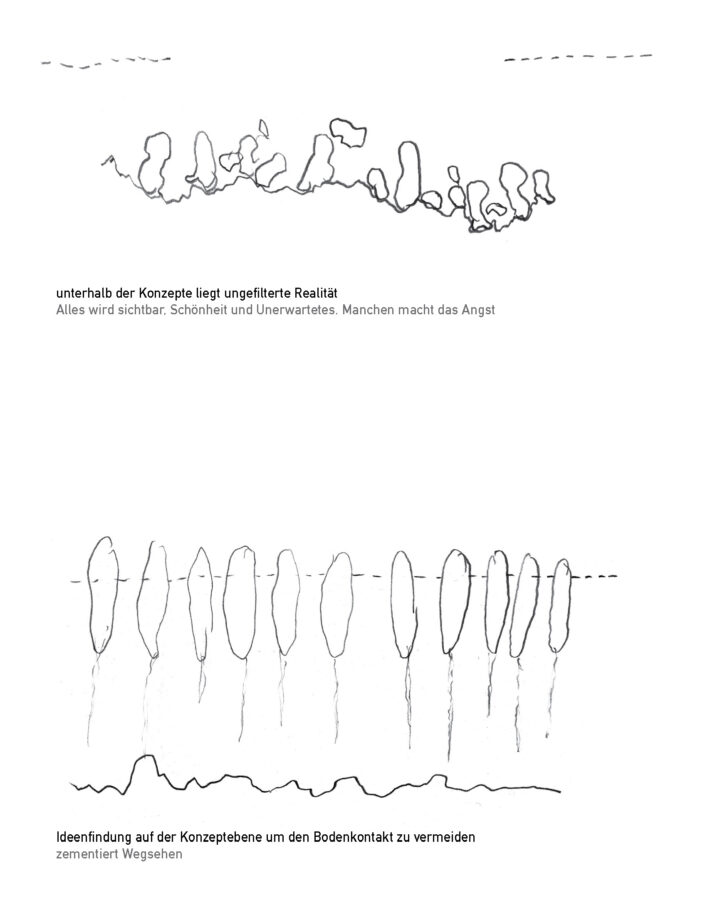

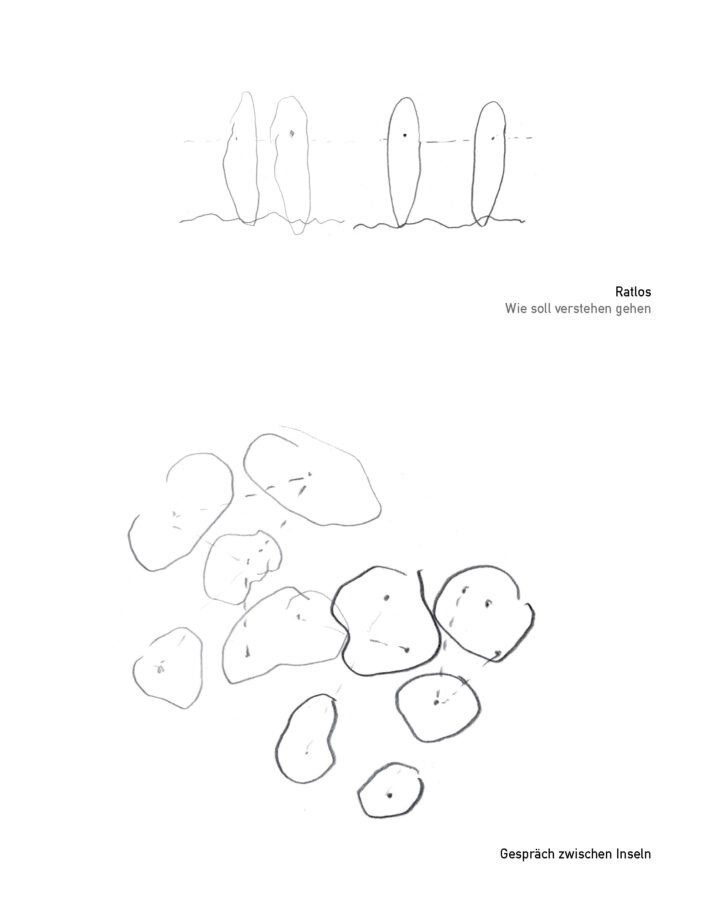

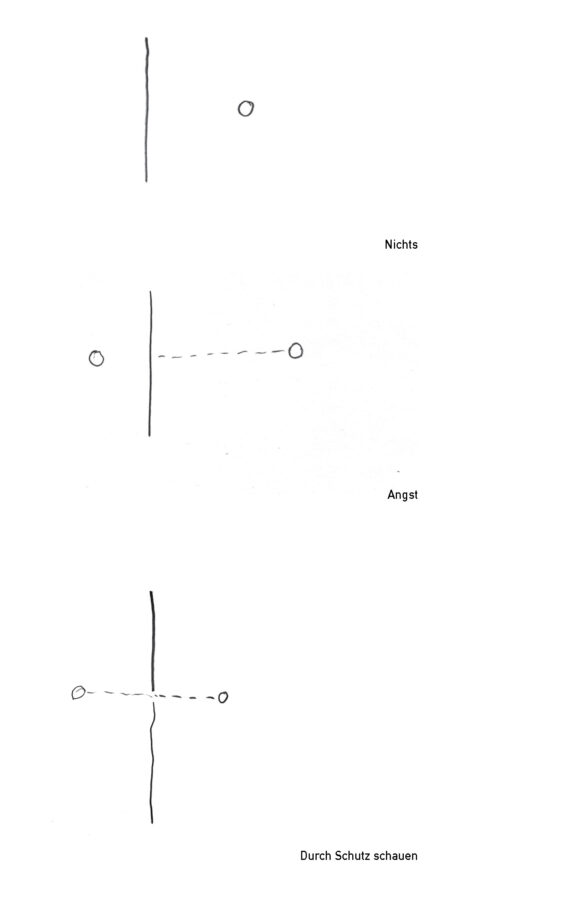

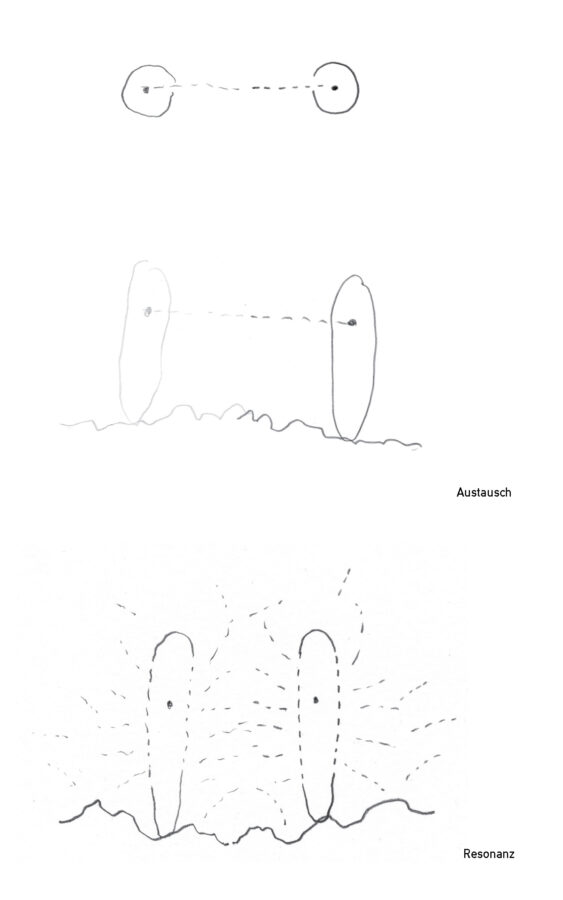

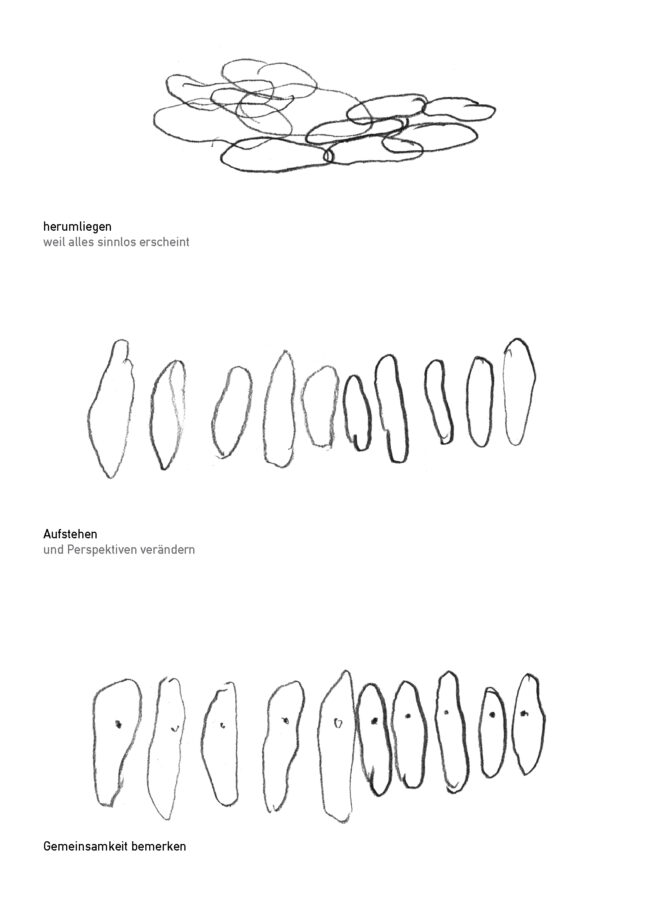

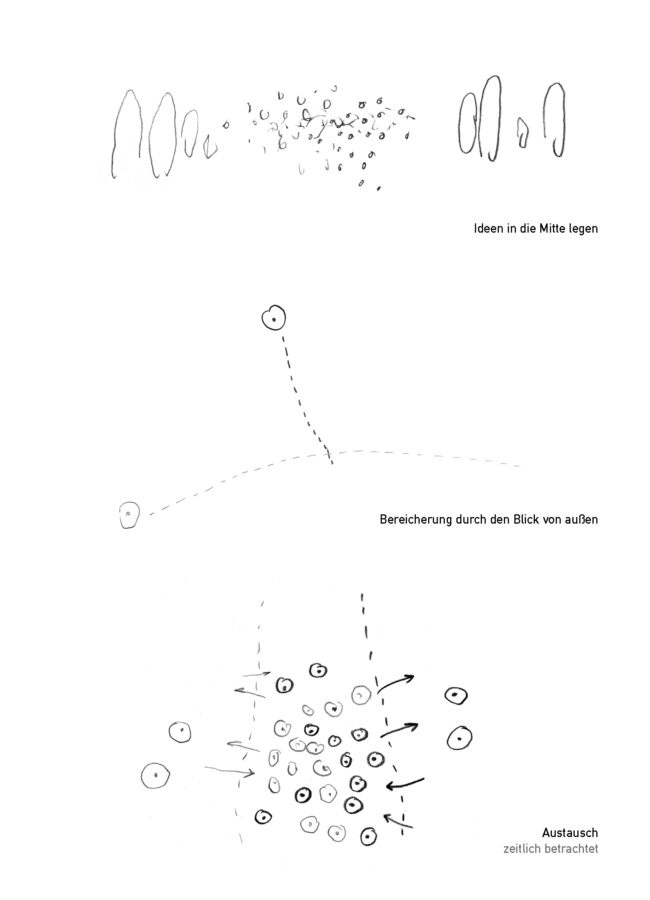

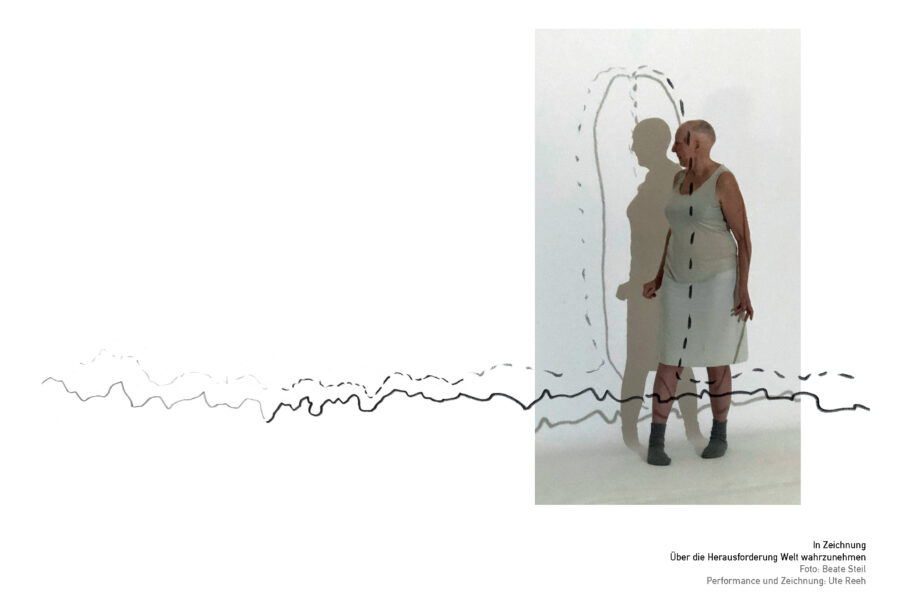

Dieser Beitrag nutzt zwei Sprachen – Zeichnungen und Text –, um von Prozessen zu sprechen. Die Zeichnungen zeigen eine Ebene zweiten Grades. Sie sind Analyse und Meta-Form. Fotos veranschaulichen die beschriebenen Projekte und zeigen Performances im Raum zwischen Konzept und Realität.

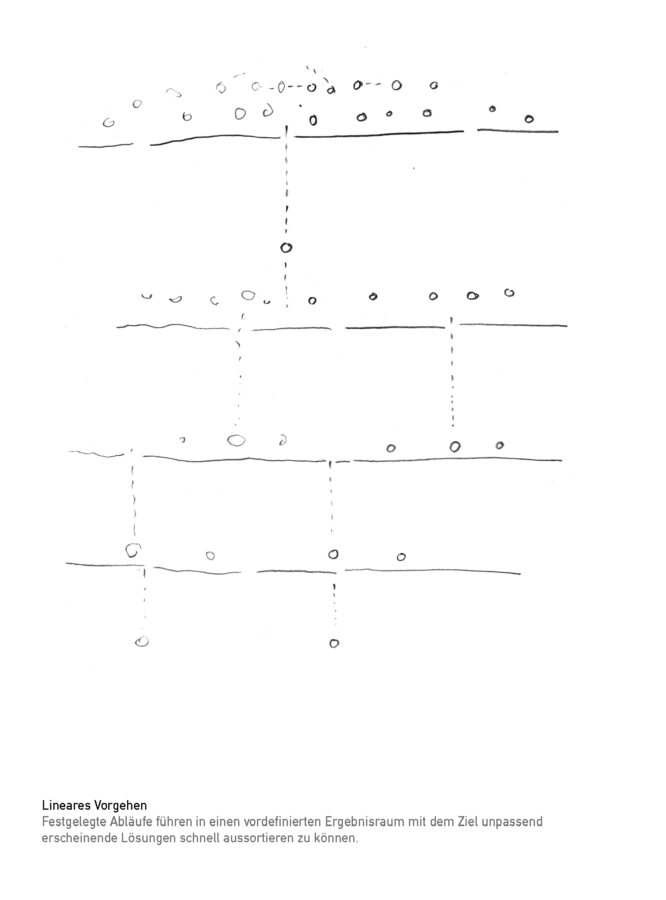

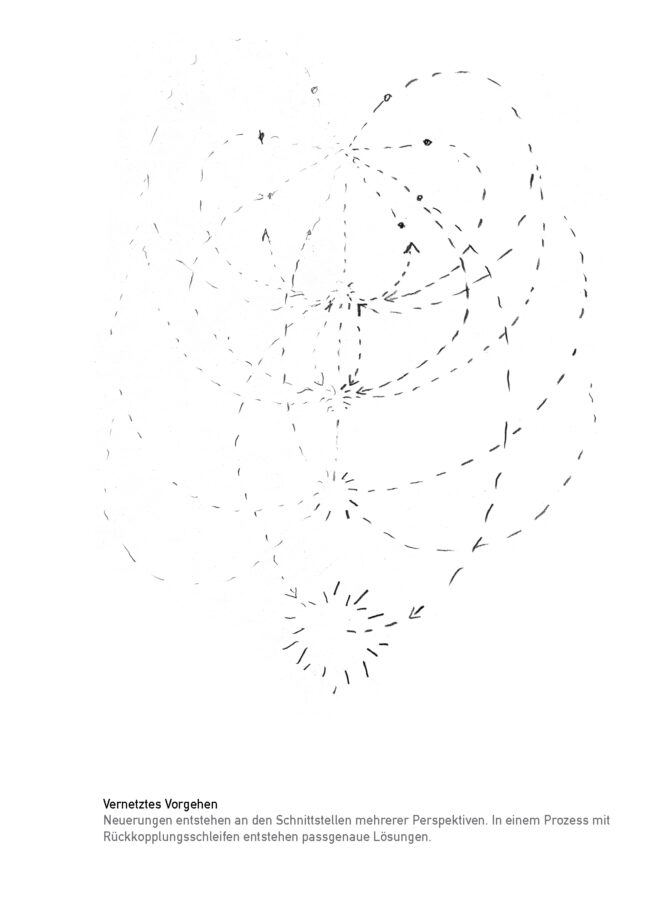

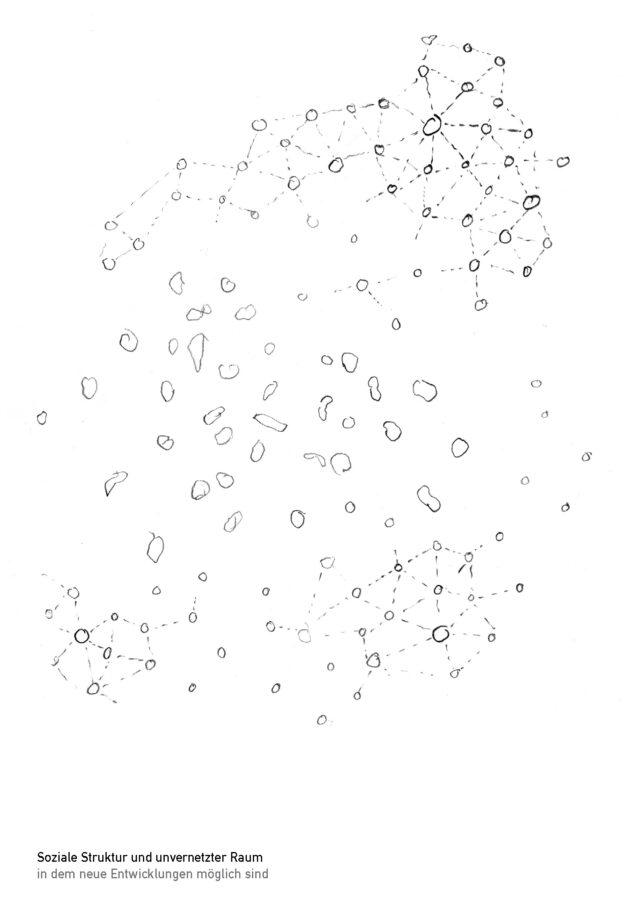

Zeichnen

Ich nutze Zeichnen als Mittel und Methode, um Systeme, Bezüge und Vorgänge sichtbar zu machen. Diese Zeichnungen zeigen die Struktur von Systemen und darin entstehenden offenen Räumen, von Wechselwirkungen, Begebenheiten und deren zeitlichen Fluss (vgl. Reeh 2017: 9). Zusammenhänge werden in ihren Dynamiken sichtbar, Bezüge nachvollziehbar und verständlich, diskutierbar, veränderbar. Sie sind eine Sprachform, mit der ich Vorgehen mit Menschen jeden Alters und jeder Herkunft diskutiere und berate.

Gespräch

Ein Telefonat. Am anderen Ende der Leitung Angelika Tischer, damals Leiterin der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung im Berliner Senat. Es ging um einen Beitrag zu einer Tagung. Es war ein langes Gespräch. Erst in den letzten fünf Minuten unseres Zeitfensters erreichten wir die kommunikative Dichte, in der sich Ideen entwickeln. Während des Gesprächs zeichnete ich die Situation.

Abb. 11.1: Zeichnen, 2019. Fotografie: Beate Steil.

Zunächst von oben betrachtet. Rechts und links die beiden Personen, die mit Worten kommunizieren. Darunter dasselbe seitlich betrachtet. Durch diese zweite Zeichnung verstand ich, welche Bedeutung das Vorgespräch hatte. In seiner Offenheit, einer Mischung aus dem Austausch der jeweiligen Erfahrungen und spontanen Ideen, entstand Resonanz und mit ihr verstärkte sich die Neugier auf die Perspektive des Gegenübers. Die Zeichnung zeigt die Basis für einen fruchtbaren (fachlichen) Austausch: Die Beziehung zwischen den beteiligten Menschen. Im Ergebnis entstand eine gemeinsam entwickelte Idee. In diesem Fall bestand sie darin, dass mein Beitrag zur Tagung sei, diese zeichnend zu begleiten. Dies mündete in eine Publikation der Universität der Künste Berlin (vgl. Hummel/Rogg 2016). Die beiden Zeichnungen illustrieren, dass sich Prozesse – in diesem Fall ein Kommunikationsprozess – als plastische, sich verändernde Gebilde begreifen lassen, die sich von allen Seiten betrachten lassen – von oben, von der Seite und von hinten, von vorne und in ihrem zeitlichen Verlauf.

Zunehmend häufig fehlt in der Kommunikation der gemeinsame physische Raum und das direkte Gegenüber. Der geteilte Raum erleichtert es, andere Menschen jenseits des Gesagten wahrzunehmen. Körperliche Anwesenheit ist meiner Erfahrung nach die beste Basis für transdisziplinäre Zusammenarbeit. Als Beispiel für die Bedeutung physischer Präsenz steht hier meine letzte Live-Performance vor Publikum. Als Studentin hatte ich mich in Berlin für ein Performance-Festival beworben und war gleich für vier Auftritte ins Programm aufgenommen worden. Bestandteil dieser „Performance Performance“ war, dass niemand wusste, was passieren würde – auch ich selbst nicht. Nachhaltig berührt hat mich die Situation im Rahmen der Festival-Eröffnung im Berliner „Babylon“. Der Ort war brechend voll. Alle wussten, dass jetzt eine Performance beginnen würde, aber niemand wusste, „von wem“ und „wo“ genau. Es war so überfüllt, dass alle nur die jeweils ihnen nahe Stehenden sehen konnten. Das führte dazu, dass man sich voller Erwartung umsah. Und weil niemand wusste, wer die Performerin war, entstand eine große gegenseitige Aufmerksamkeit. Alle warteten darauf, dass etwas beginnen würde und niemand wusste, was. Jede*r wurde angeblickt und schaute sich selbst um. Das machte für alle spürbar, dass jedes dieser vielen Ichs als Mensch im Raum präsent war; angeblickt und die anderen anblickend. Was ich dann tat, stand in Beziehung zu den vielen anderen Körpern im Raum.

Kunst

Wir sind damit konfrontiert, dem System Erde mit seinem begrenzten Regenerationspotential gerecht zu werden. Dies steht im Widerspruch zu unserer Lebenspraxis. Es ist Anlass für eine Neubewertung der bisherigen Strategie, die jeweils besten Einzellösungen zu entwickeln und diese bei Bedarf mit anderen zu verknüpfen. Beispielsweise soll mehr Holz verbaut, sollen mehr Windräder, mehr Elektroautos, mehr Autobahnen, mehr Aluminiumschutzwände gebaut, mehr Vorgänge digitalisiert werden, damit viele von zu Hause aus lernen und arbeiten können. Jede einzelne dieser Maßnahmen ist als Lösung intendiert, schafft aber häufig andere, neue Probleme. Trotz aller Bemühungen gehen viele Anstrengungen am Ziel vorbei. Variationen auf Basis bisheriger Lösungen sind dort untauglich, wo diese im Hinblick auf ihre Konsequenzen nicht mehr zu vertreten sind. Um in Forschung und Konzeption jenseits des Bekannten vorzugehen, brauchen wir Weitblick und methodische Erneuerung. Im Folgenden möchte ich verdeutlichen, welche Rolle hierbei die Kunst als gemeinsame Praxis mit verschiedensten Akteur*innen einnehmen kann. In diesem Beitrag stelle ich daher meine Herangehensweise als Künstlerin und die auf diesem Weg erreichten Ergebnisse vor. Kunst kann genau dort ansetzen, wo sich alle sicher sind, es gäbe keine oder keine anderen als bereits bekannte Wege. Künstler*innen erzeugen Löcher in Systemen von Gewissheiten. Das ist relevant, denn unsere zur Selbsterhaltung tendierenden Systeme führen dazu, die komplexen Zusammenhänge in der Welt zu übersehen, diese wegen kurzfristiger Ziele zu ignorieren und somit die Probleme zu erzeugen, mit denen wir als Menschheit zunehmend konfrontiert sind. Zur künstlerischen Expertise gehört es, das große Ganze in den Blick zu nehmen, Aspekte unter ungewöhnlichen Gesichtspunkten zu betrachten, Perspektiven zu erkennen, zu Visionen zu verbinden und weiterzuführen. Die Zusammenarbeit erfordert ästhetische und technologische Kompetenzen und deren Wechselwirkung. Die Qualität der Ergebnisse hängt von der Kompetenz der Beteiligten ab, geht aber weit darüber hinaus. Das Zusammenwirken von Theoretiker*innen und Praktiker*innen sowie deren unterschiedlichen Perspektiven führt zu neuen Erkenntnissen. Das Werk, die Innovation, entsteht im Miteinander.

Die Mittel werden angepasst, der Fokus je nach Bedarf entweder präzisiert oder unscharf, unbestimmt gemacht. Wesentlich ist das Einbeziehen sehr unterschiedlicher Akteur*innen und ihrer Beobachtungen. Dieses strukturell transdisziplinäre Vorgehen führt zu verblüffend einfachen Lösungen und Ergebnissen hoher Qualität. Es ermöglicht die Entwicklung fachspezifischer und zugleich große gesellschaftliche Fragen tangierender Lösungen.

Tauchen im Zwischenraum

In meiner Arbeit stoße ich immer wieder auf die Diskrepanz zwischen dem, was wir als Konzept oder als Vorstellung über die Welt haben, und der komplexen Realität, mit der wir – ob wir wollen oder nicht – konfrontiert sind und zu der wir selbst gehören. Unsere Vorstellungen, gewachsene Systematisierungen und Versuche, Ordnungsprinzipien und Regeln zu entwickeln, haben wichtige Funktionen. Sie lassen auch das, was nicht kontrollierbar ist, geregelt erscheinen. Sie schaffen Sicherheit. Sie sind ein Bestandteil unserer Kultur und Basis im Alltag. Aber diese Konzepte, Vorstellungen und Kategorisierungen verstellen auch unseren Blick. Wir übersehen, dass es unsere Bilder und Projektionen von der Welt sind und nicht die Welt selbst.

Planung, Wissenschaft, Lehre finden häufig auf der Konzeptebene statt. Das ist selten bewusst. Sie kennen vermutlich die Aussage: „Ich kann nicht zeichnen.“ Solche und ähnliche Selbstbewertungen sind weit verbreitet. Als Studentin verdiente ich Geld damit, anderen Zeichnen beizubringen und entdeckte, dass Basis dieses Lernens lediglich der Mut zum wirklichen Hinschauen ist. Das ist nicht trivial. Zeichnungen machen sichtbar, ob jemand tatsächlich den eigenen Augen gefolgt ist oder eine Vorstellung wiedergibt, ein Rezept befolgt. Es macht Freude, Menschen darin zu begleiten, ihrem eigenen Blick zu folgen und zu vertrauen. Dies berührt die Essenz von Kunst. Alle Kunst, die neue Wege geht, stört, sie macht Löcher oder Öffnungen in unsere Konzepte und Vorstellungen von der Welt. Das ermöglicht Blicke bis zum Grund. Es ermöglicht aber auch, dort am Grund, im Windschatten unserer Normen und Regeln, Versuche zu unternehmen. Zusätzlich zu Experimenten und Projekten – und das ist meine Variante zeitgenössischer Kunst – sind Erkundungen möglich im Spalt zwischen Konzept und dem physischen Raum als Spur zum großen Gefüge Welt. Zwischen Vorstellungen und komplexen Realitäten. Künstler*innen sind geübt im Erkunden unbekannter Terrains. Solche Tauchgänge können den Blick auf unsere Welt verändern. Essenziell ist, die eigenen Entdeckungen sichtbar zu machen. Dabei hilft konkret zu werden, Beobachtungen zu folgen, Ideen aufzuzeichnen, festzuhalten und zunächst im Experiment umzusetzen. Wenn das, was gezeigt wird, interessant, schön, stimmig, funktional und so weiter ist, dann wächst die Bereitschaft anderer, sich ebenfalls umzuschauen und eigene weitere Versuche zu unternehmen. Erfreulicherweise haben erfolgreiche Versuche, Dinge neu und anders zu sehen, die Tendenz sich auszubreiten. Das, was in den Projekten physisch geschaffen wird, führt zum nächsten Schritt. Die Sichtbarkeit der umgesetzten Arbeit macht anderen Mut, ebenfalls selbst Dinge zu erfinden. Weil sich unsere Welt immer weiterentwickelt, brauchen wir immer wieder neu Raum für ergebnisoffene Ideenfindungen. Im offenen, unvernetzten Raum kann Hinsehen, Innehalten, Formen von Ideen, Zuhören, sich Austauschen stattfinden. Dort ist Raum für Kunst und Perspektiven aus allen Richtungen. Der Raum und die Momente, die wir in ihm verbringen, sind kostbar, denn hier bilden sich neue, an die Situation angepasste Lösungen zu unserem Sein und Handeln. Unsere Welt ist nicht statisch. Wir selbst und unsere Umwelt verändern sich. Bürokratische Strukturen, lange gewachsene Beziehungen und Normen wirken als zeitverzögerte Kontinuität und verlangsamen Veränderungsprozesse. Das schafft Zeit, sie zu betrachten und die Möglichkeit, uns konstruktiv zu beteiligen.

Verständigung zwischen Inseln

Wenn wir uns bewusst machen, dass zum Beispiel eine von uns in einem Innenraum vor einem Bildschirm sitzt, ein anderer vielleicht über eine Straße geht, eine andere im Wald in einem Schützengraben liegt, wieder ein anderer nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll, dann wird ansatzweise deutlich, dass die subjektiven Welten, in denen wir uns bewegen, nicht dieselben sind. Dass wir auf verschiedenen Inseln leben, uns aber dennoch verständigen müssen. Am besten verlassen wir dazu zumindest vorübergehend unsere jeweiligen Inseln und betreten einen gemeinsamen Raum.

„Bausteine einer Theorie des Peripheren“[1] ist eine Reihe öffentlicher Gespräche, die seit 2016 an verschiedenen Orten zu vorbereiteten Themen stattfinden. Diese schließen abstrakte Ideen in Zusammenhang mit Zentrum und Peripherie, aber auch Ideen, die situativ entstehen, ein. Konstantes formales Element sind die von mir entworfenen „Kommunikationsmöbel“, die als Kommunikationsbasen verwendet werden. Ich bereite die Themen und Thesen der „Bausteine“ mittels Zeichnungen vor, die Konzeption geschieht im Austausch mit den Akteur*innen, die Gespräche und ihre Inhalte entstehen spontan. Theorie wird hier in einem künstlerischen Prozess entwickelt. Dieser schließt Unbestimmtheit, Unvorhersehbares und Improvisation ein.

These der gesamten Gesprächsreihe ist: Veränderungen beginnen an Rändern, Innovationen oft im Abseits. Am Rand, außerhalb zu stehen, aus verschiedenen Richtungen zu blicken, sind Möglichkeiten, Komplexität und Bezüge wahrzunehmen und sichtbar zu machen. In einem geschützten Kunstraum sind solche Experimente möglich. Doch was geschieht, wenn sich Kunst einmischt, wenn Kunst auf Gesellschaft, auf Alltag trifft?

Abb. 11.2: Bausteine einer Theorie des Peripheren Blick von oben, Kunsthalle Düsseldorf, 16.05.2021.

System

Ende der 1990er Jahre betrachtete ich unser Bildungssystem mit Erstaunen. 30 Jahre nach meiner eigenen Einschulung begleitete ich meine kleine Tochter auf dem Weg in ihren Kita-Alltag. Es war eine kleine Gruppe mit sehr zugewandten Erzieherinnen. Doch zeigten sich die alten Grundkonzepte von Bildung und Erziehung immer noch sehr deutlich. Für mich als Künstlerin waren sie in den Zeichnungen und Malereien der Kinder unübersehbar. So war es beispielsweise ganz offensichtlich untersagt, Farben zu mischen, damit diese in den Töpfen nicht „schmutzig“ würden. Ich bot den Erzieherinnen an, eine eigene Erfahrung im Umgang mit Farbe zu machen und ihre ganz persönliche Farbe zu mischen. Diese zwei Stunden, in denen sie nur für sich selbst Farben in ihrer Vielfalt entdeckten, waren bereits ab dem nächsten Tag in den Bildern der Kinder als Bereicherung im Sinne von Schönheit und Nuancierung wahrnehmbar.

Ich war 1964 in den USA eingeschult worden und verbrachte meine ersten beiden Schuljahre an einer Universitätsschule mit 15 Kindern in einer Klasse. Zur dritten Klasse wechselte ich an eine Münchner Grundschule mit 30 Kindern in einem Raum. Unsere Lehrerin war kurz vor der Pensionierung und gebrauchte ihr Lineal, um mit Schlägen auf die Finger für Ordnung zu sorgen. Ich war dank meiner Vorgeschichte in der Klasse das einzige Kind ohne Angst vor der Lehrerin. Ich hatte Schule als Ort des Spiels, der Entdeckung, des Miteinanders kennengelernt. Aus meinem späteren Biologie-Studium ist mir präsent, dass solche ersten Erfahrungen eines Kindes die Vorstellung von dem prägen, was es als normal empfindet. Das macht die Bedeutung der Systeme Kita, Schule und Universität deutlich.

Die nachhaltige Veränderung, die bereits zwei Stunden Entdecken der Schönheit selbstgemischter Farben bei den Erzieherinnen bewirkt hatte, stimmten mich hoffnungsfroh. Ulrike Kienbaum-Pieper arbeitete in den 1990er Jahren als Schulpsychologin an der damals größten Gesamtschule Düsseldorfs mit sechs Klassenstufen zu jeweils acht Parallelklassen und erzählte mir von den gravierenden Herausforderungen im System Schule. Sie stellte den Kontakt zur Schulleiterin her, und wir verabredeten ein experimentelles Projekt, das man – rückblickend auf eine zehn Jahre andauernde Zusammenarbeit – als Pilotprojekt bezeichnen kann. Zur Auswertung dieses ersten Projekts fand ein Arbeitstreffen der beteiligten Schüler*innen und Erwachsenen statt. Alle berichteten vom Spaß, von dem, was gelungen sei. Ganz zum Schluss meldete sich ein Mädchen aus einer fünften Klasse zu Wort: Das Projekt sei schön gewesen. Das Problem sei aber, dass hier an der Schule alles Schöne kaputtgemacht würde. Und dann gäbe es noch eine Sache, die könne man bestimmt überhaupt nicht ändern, obwohl sie schrecklich sei, und das sei die Sache mit den Toiletten.

Selbst Handeln

Das Projekt, das aus diesem Gespräch entstand, ist eines meiner liebsten. Denn hier hat sich nicht nur gezeigt, dass es möglich ist, etwas, von dem alle glaubten, es sei unveränderbar, zu verändern. Im Gegenteil, das Projekt zur Lösung der unerträglichen Toilettensituation wurde zum Ausgangspunkt für eine grundlegende Veränderung der Haltung sich selbst und der Gemeinschaft gegenüber.

Wie jedes Vorhaben begann auch dieses mit Zuhören. In diesem Fall mit dem Hören der Betroffenen und Beteiligten. Dies waren die Schüler*innen aller Altersstufen, die Schulleiterin und Lehrer*innen mit dem Wunsch, die Schule zu reformieren, die Verwaltung der Schulgebäude (in Person einer Architektin mit dem Interesse, den Vandalismus einzudämmen), die verantwortliche Schulpsychologin, das Reinigungsteam.

Die erste Entdeckung war, dass es ein und dieselben Menschen sein können, die sich wünschen, dass alles schön ist, und die selbst Dinge zerstören oder dies befördern und damit zum eigenen Fatalismus und demjenigen der anderen beitragen. Die Wände waren mit gekritzelten Beleidigungen bedeckt, Türen waren herausgerissen, alles, was nötig war, um sich auf einer Toilette gesittet zu benehmen, fehlte (vgl. Reeh 2017: 18). Es waren Pädagog*innen gewesen, die mit beschlossen hatten, Spiegel, Toilettenpapier, Toilettenbürsten, Mülleimer aus den Toilettenräumen entfernen zu lassen. Hinzukam schließlich eine aus Hilflosigkeit eingeführte schulische Regel, die Toiletten möglichst abzusperren. In dieser riesigen Schule mit 48 Klassen mit je 25 bis 30 Kindern führte dies dazu, dass manche in ihrer Not auch schon mal Büsche oder Winkel im Treppenhaus nutzten. Alle schulischen Gruppen waren auf unterschiedliche Art und Weise mit der Situation konfrontiert und niemand hatte sie lösen können. Trotz dieser Situation handelte es sich bei den Schultoiletten um die einzigen nicht kontrollierten Aufenthaltsbereiche. In den noch offenen Toiletten wurde geraucht, getanzt, heimlich in den Pausen „oben“ geblieben.

Zu erkennen, dass auch diejenigen Kinder, die sich sehnlichst Sauberkeit wünschten, hin und wieder schlechte Laune hatten, führte mich zu einer sehr einfachen gestalterischen Grundidee. Weiße Wände mit schwarzweißen Zeichnungen und schwarze Tafelflächen zur freien Verfügung. Dinge können zu eigenen werden, wenn man sie mit- und umgestaltet. Also wurden die Toilettenräume mit den Kindern gemeinsam gestrichen. Die Wände weiß, alle Flächen hinter den Türen mit schwarzem Tafellack. Die schwarzen Flächen dienten dauerhaft als unzensierte, tägliche Ausdrucksfläche für die Schüler*innen. Hier konnte mit der damals überall verfügbaren Kreide spontan und ungehemmt geschrieben oder gezeichnet werden, denn es gab jederzeit die Möglichkeit, Unerwünschtes, Beleidigungen oder ähnliches mit einem Schwamm wieder zu entfernen. Die weißen Flächen wurden von den Kindern über und über mit schwarzweißen, dauerhaft beschichteten Kreidezeichnungen bedeckt. Auch hier waren die Inhalte frei und ohne jegliche Zensur. Ihre Umsetzung nahm viel Zeit in Anspruch, denn mit jedem Tag wuchs die Identifikation und „es“ sollte schön werden. Dieses „es“ konnte ein Maulwurf sein, Maschinenpistolen, Untote, Rosen, Kinder im Schwimmbad usw. Die Wandflächen in den Toiletten gehörten nur den Schüler*innen. Die darauf entstehenden Zeichnungen waren mit so viel Liebe und Hingabe ausgeführt, dass sie eine wunderbare Atmosphäre erzeugten. Natürlich gab es danach auch wieder Spiegel und Mülleimer in den Toiletten und alles, was Schulleitung und Kollegium zuvor aus Sorge vor Vandalismus hatten entfernen lassen.

Eigene Dinge zerstört man nicht. Wenn man sie als eigen ansieht, geht man achtsam damit um und behütet sie. Die Lösung beinhaltete deswegen, zunächst zu erkennen, um wessen Toilettenraum es sich jeweils handelte und den betroffenen Schüler*innen immer das erste Wort zu geben, wenn es darum ging, die Herausforderungen zu betrachten und Ideen zu formulieren.

Der wesentliche Projektteil fand jedoch auf einer anderen Ebene statt. Dessen Ausgangspunkt war der Pessimismus der Kinder, dass Änderungen zum Positiven nicht möglich seien. Sie erklärten sich nur deswegen bereit mitzuarbeiten, weil wir parallel zum gestalterischen Teil gemeinschaftlich etwas erschufen, dem die Kinder den Namen „Toilettendienst“ gaben. Die Fünftklässler*innen hatten die Toiletten renoviert und gestaltet und wollten unbedingt die ersten in diesem selbst ausgedachten Dienst sein. Ab diesem Zeitpunkt durften zehn Jahre lang alle Sechstklässler*innen dieser Schule mindestens einmal Toilettendienst leisten. Es war ein Dürfen, denn es war ein begehrter Teil des Schulalltags. Das lag daran, dass wir den innersten Kern des Problems bearbeitet hatten: Wie kann ich in einer so riesigen Schule als einzelner, kleiner Mensch mit dazu beitragen, dass ich mich wohl fühle, und wie kann ich das zusammen mit anderen durchsetzen. Herausgekommen war ein Selbstbehauptungstraining, bei dem man sich cool fühlen konnte und selbst Methoden erfand und weitergab. Die Ideen gingen von den Kindern aus. In Schulen gibt es viele kompetente Menschen. Alle waren involviert. Von mir und anderen Erwachsenen nur gelegentlich begleitet, haben die Kinder experimentiert und bis ins letzte Detail ausprobiert: sich als Toilettendienst-Verantwortliche „ohne Anfassen“ (d. h. ohne Gewalt) durchzusetzen oder Privilegien während ihrer Dienstperiode zu genießen, z. B. in der Mensa nicht anstehen zu müssen oder von Lehrer*innen Tee gekocht zu bekommen. Sie nahmen sich gegenseitig ernst und wurden ernst genommen. Wenn ich einer Klasse ankündigte: „In einem Monat seid ihr dran“, kam es vor, dass die Kinder vor Freude schrien.

Der primäre Erfolg des Projekts lag auf der systemischen Ebene. Als ich die Schule das erste Mal betreten hatte, bestand die einhellige Meinung: Man kann nichts tun – alles Schöne wird zerstört. Nach einem Jahr war diese ohnmächtig-machende Apathie einer ganz nüchternen Frage gewichen: Was machen wir, wenn etwas kaputt geht? Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Modellversuch, Referenzen und Experimente mit scheinbar Unlösbarem

Die oben erwähnte Gesamtschule befand sich Ende der 1990er Jahre in einem aus meiner Perspektive apathischen Zustand. In den zehn Jahren, in denen ich sie begleiten durfte, wurde deutlich, wie viel sich bewegen kann, wenn ein festgefahrenes System sich öffnet. Alle gemeinsam – Schulleiterin, Lehrer*innen, Schüler*innen, Reinigungskräfte, Hausmeister, Schulpsychologin, Sozialarbeiter*innen und ich als Künstlerin – übernahmen Verantwortung fürs Hinschauen, für die Zusammenarbeit und für die Umsetzung. 2008 veröffentlichte ich ein Buch darüber (vgl. Reeh 2008).

Unser Bildungssystem enthält (noch) keine institutionalisierte und damit finanzierte Form für das Integrieren offener Räume. Ein sensibles Thema, denn Institutionalisierung geht leicht mit Bürokratisierung und damit dem Gegenteil ergebnisoffener Arbeit einher. Ungenutzt bleiben meist auch die Zeiten des Um- und Neubaus. Dabei besteht bei öffentlichen Bauvorhaben die Möglichkeit 1 bis 2 Prozent der Baukosten in Kunst zu investieren. Solche Umbruchzeiten sind geeignet, Institutionen darin zu begleiten, eigene Vorstellungen zu entwickeln, auch solche, die die Schule als systemische Struktur mit ihren gebauten und strukturellen Räumen betreffen. Offene Räume und neue Kommunikationsformen sind für Planungs- und Bauprozesse besonders geeignet, weil es Vorgänge mit sichtbar- und spürbaren Ergebnissen sind. Sie ermöglichen, sich selbst und andere ernst- und wahrzunehmen. Aus diesem Grund schlug ich 2008 Kunst am Bau als Prozess vor (vgl. Reeh 2015). In Nordrhein-Westfalen (NRW) bestand und besteht noch ein erheblicher Bedarf an Schulsanierungen und Umbauten. Ab 2009 führte ich mit einem Beirat aus den Feldern Kunst, Architektur und Pädagogik den Modellversuch „Schulkunst“ an vier sehr unterschiedlichen Schulformen durch. Ziel war zu zeigen, dass und wie diese Arbeit in jeder Schulform möglich ist (vgl. Seydel 2013). Ausgangspunkt war, jeweils scheinbar Unlösbares als Anlass für gemeinschaftliche Ideenentwicklung und ihre Umsetzung zu nehmen. Voraussetzung war, dass es alle im System stört oder mindestens betrifft, denn dies bewirkt Offenheit gegenüber Neuem.

Das Referenzprojekt des Modellversuchs wurde mit dem Schulbaupreis NRW 2013 ausgezeichnet. Im Begründungstext steht: „Die Jury lobt das besondere Engagement aller Beteiligten und die herausragende Qualität des Prozesses, der die Förderschülerinnen und -schüler und ihre Ideen in den Mittelpunkt stellt. Durch ihre Einbindung vom Entwurfsgedanken bis hin zur öffentlichen Präsentation der Ideen kommt es zu einer Wertschätzung, die spürbar und auf bisher noch nie da gewesene Weise die Kompetenzen der Schüler herausarbeitet. Daneben ist die Arbeit auch von einer hohen gestalterischen Qualität.“ (Architektenkammer NRW 2013: 8)

Abb. 11.3: Workshop Zusammenarbeit, Perspektiven 2030, Perleberg 2015.

Abb. 11.4: Plattform Wiesencafé 2018.

Wertschätzung und Zutrauen sind die Basis, aufgrund derer Menschen sich entscheiden, aufzustehen und aktiv zu werden. Meine Analyse der vielen Schulen, die ich begleitet habe, ergab, dass Hierarchie – wie in anderen gesellschaftlichen Subsystemen auch – verhindert, wahrzunehmen, was jede*r Einzelne beitragen kann. Das ist fatal und sicherlich eine der Ursachen für Schulabbrüche, die fehlende, viel beschworene Chancengleichheit für Kinder aus wenig wertgeschätzten Familien und Sozialstrukturen. Denn damit wird die Lebensfreude und der (berechtigte) Stolz auf den eigenen – egal wie großen oder kleinen – Beitrag unterbunden. Offenheit, Wertschätzen, Ernstnehmen macht zuvor kaum Vorstellbares möglich.

Öffentlicher Raum

Ab 2014 begleitete ich die beiden Städte Perleberg und Wittenberge in Brandenburg[2] sowie das Düsseldorfer Viertel am Wittenberger und Perleberger Weg im Rheinland. Die Namensübereinstimmung war Zufall. Im Düsseldorfer Viertel mit den damals schlechtesten Sozialwerten Düsseldorfs (vgl. Bertelsmann Stiftung 2017; Röhrig 2013). Die Siedlung rund um den Wittenberger Weg gehört zu den ärmsten der Stadt. Sie hat die höchste Arbeitslosenquote in Düsseldorf. Die Gleichzeitigkeit der Projektarbeit machte mich auf eine Parallele aufmerksam: Sich entmündigt zu fühlen, hält davon ab, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Im Falle der beiden Städte im Nordwesten Brandenburgs, Perleberg und Wittenberge, waren Nachwehen des Prozesses der deutschen Wiedervereinigung noch zu spüren, im Falle des Düsseldorfer Viertels hingegen die vor 60 Jahren getroffenen städtebaulichen Entscheidungen.

Peter Zerfaß, der Schulleiter der Förderschule, mit der ich 2013 das mit dem Schulbaupreis ausgezeichnete Projekt durchführte, schlug für ein Folgeprojekt das städtebaulich isolierte, in den 1960er Jahren für obdachlose Familien gebaute Düsseldorfer Viertel vor. Ein Drittel der Schüler*innen der Förderschule lebten dort. Der Projektort befindet sich an der Grenze zwischen zwei Stadtteilen im Süden Düsseldorfs, zwischen Autobahn, Bahnlinie und einer großen Industriebrache, auf der in den nächsten zehn Jahren ein neues Wohnquartier errichtet werden sollte. Meine Frage war: Was ist arm, was macht reich? Drei Jugendliche aus dem Viertel entwickelten die Grundidee in weniger als einer halben Stunde. Sie analysierten die Situation folgendermaßen: Es gäbe in ihrem Viertel „die Guten“ und „die Schlechten“ (vgl. Reeh 2017: 28). Die Guten erkenne man daran, dass ihre Türen offen stünden. Kommunikation sei wichtig. Was fehle, sei ein gemeinsamer, selbst konzipierter und gebauter Raum, in dem die eigene Kultur sichtbar werde und in dem man etwas zu essen und zu trinken bekäme, ein Kiosk oder Café, ein eigener Ort im Viertel, wo man hingehen könne. Ein Treffpunkt für Menschen von innerhalb und außerhalb des Viertels.

Mit dieser Idee als Kernstück begann ein langer Prozess. Zu den Mitautor*innen des Projekts gehörten Kinder, Familien, Anwohner*innen, benachbarte Unternehmen, Künstler*innen, Studierende, Universitätsprofessor*innen, Handwerker*innen und Mitarbeitende der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Der Blick der jeweils anderen half, die eigenen Fähigkeiten klarer zu sehen. Das gemeinsame Planen und Arbeiten war immer wieder der Ausgangspunkt für neue Wege. Jedes einzelne Detail wurde zum Ausgang weiterer Projektarbeit. Nach etwa zwei Jahren bekam das Projekt einen Namen: Wiesencafé. Gemeinsam mit Architektur-Studierenden und verschiedenen Fachleuten waren Kinder in alle Phasen des Entwurfs- und Planungsprozesses eingebunden. Bemerkenswerterweise hat die Zusammenarbeit eine außergewöhnliche Formqualität hervorgebracht, die in üblichen Planungsprozessen nicht zu erreichen gewesen wäre. Die Konzeption von innen – nicht von außen übergestülpt – schlug sich in den Materialien, der Form, beim Angebot an Speisen und Getränken nieder. Die wesentlichen Elemente, von der Architektur über das Baumaterial, das Geschirr und die Möbel hatten einen innovativen Charakter.

Die Bodenplatte des künftigen Gebäudes wurde 2017 errichtet. Der Bau soll ab 2024 mit Städtebaufördermitteln umgesetzt werden. Überall dort, wo es möglich ist, wurde und wird face-to-face in Teams von Kindern, Jugendlichen und Studierenden auch selbst gebaut. Das gemeinsame Arbeiten, Kochen und Konzipieren und Umsetzen verbindet. Genutzt werden soll das Wiesencafé vom Viertel, den städtischen Bildungsinstitutionen und den Bewohner*innen der Stadt. Als Labor für Innovation, die Forschung und gesellschaftlichen Zusammenhalt umschließt. Und als Ort der Begegnung, an dem es etwas zu essen und trinken gibt und eigene Kultur erfunden und gelebt wird.

Der lange Prozess, in dessen Verlauf ich 2018 etliche Künstler*innen beteiligte, hat etwas verändert. Zum Herbstanfang 2018 stand ich in der Abenddämmerung im Gespräch mit Frauen aus dem Viertel neben einem Nussbaum, unter dem Jan Philip Scheibe ein Lied über den Baum im Herbst sang. „Eigentlich ist es doch schön hier!“, sagte eine der Frauen. Und fuhr dann mit gedämpfter Stimme fort: „Man sagt, wir seien asozial, aber das stimmt doch gar nicht.“

Forschung

2013 rief ich das Zentrum für Peripherie ins Leben, zunächst als künstlerische Arbeit. In den Projekten des Zentrums für Peripherie untersuche ich zusammen mit einem wachsenden Netzwerk die Wechselwirkung zwischen künstlerischer Arbeit und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen in Theorie und Praxis. Mit dem Zentrum für Peripherie als Label und Netzwerkpartner untersuche ich die Form von Veränderungs-, Forschungs- und Ideenentwicklungsprozessen an sich (vgl. Zentrum für Peripherie o.J.).

Abb. 11.5: Geplante Raststätte an der A14.

Abb. 11.6: Wildbiene in Wellerlehm.

Ende 2019 initiierte ich auf Basis der von mir entwickelten Methodik ein Vorhaben, zu dem der Umgang mit Landschaft und öffentlichem Raum sowie die technologische Weiterentwicklung des Baustoffes Wellerlehm einerseits und die Erforschung der hier vorgestellten Methode zur Strukturierung von Prozessen andererseits gehören. Seinen Namen, „Brandenburgs Alhambra“, erhielt das Vorhaben im Zuge der Eröffnung einer 8 Meter langen Test- und Demonstrationswand im Juni 2020. Auf Wellerlehm als Material war ich bereits auf der Suche nach einer Lehmbauweise gestoßen, die nur einen minimalen Dachüberstand und keinen Putz benötigt und die es ermöglicht, von Hand und ohne Schalung dem Grundriss der gemeinschaftlich entstandenen Architektur des oben beschrieben Wiesencafés zu folgen.

Der Weiterbau der Autobahn A14 im Nordwesten Brandenburgs durch das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg war Anlass für eine genauere Betrachtung dieses Materials im Rahmen eines sehr einfachen Vorschlags: Naturschutzfläche „hochzuklappen“ (vgl. Reeh 2022). Denn so genannte Ausgleichsmaßnahmen sollen das Zerschneiden der Landschaft und die Beeinträchtigung der Lebewesen kompensieren. Dabei verliert die Landwirtschaft Bodenfläche gleich zweifach: die versiegelte Fläche der Fahrbahn einerseits und diejenige der Ausgleichsmaßnahmen andererseits.

Die Idee, einen Teil der Flächen für den Naturschutz platzsparend in die Senkrechte zu stellen, führte dazu, Lärmschutzwände in dreifacher Funktion zu projektieren: als hochgeklappte Naturschutzfläche, zum Schutz von Landschaft und Lebewesen sowie zum Lärm- aber auch Landschaftsschutz in ästhetischem Sinne für die Menschen der Region. Relevant ist das Projekt durch seinen direkten Bezug zu brennenden Themen der Zeit: Wie lässt sich bauen, ohne Sondermüll zu produzieren? Wie baut man klimaresilient? Wie gehen wir mit unserer Umgebung, mit dem Boden, mit der Landschaft um? Wie soll unsere gebaute Umgebung, wie unser von Infrastruktur durchschnittener Lebensraum beschaffen sein? Dies war Anlass für ein vom Zentrum für Peripherie und mir geleitetes Forschungsvorhaben.

„Brandenburgs Alhambra“ ist als Lärmschutz, Raststätte, Begegnungs- und Forschungsraum an der Autobahn A14 konzipiert, der neben seiner Schutz- und Ausgleichsfunktion innovative und ökonomische Verfahrenstechnik mit zeitgenössischer Formensprache verbindet. Mit einer geplanten Länge von etwa 4,2 Kilometern würde das mit Bodenaushub als primärem Baustoff zu realisierende Projekt zum größten zeitgenössischen Lehmbau-Ensemble Europas und zum sichtbaren Zeichen einer ressourcenschonenden Bauwende werden.[3]

An dieser künstlerisch geleiteten Untersuchung waren zunächst der Lehmbaupionier Martin Rauch und einige renommierte Fachleute aus den Bereichen Biodiversität und Tragwerksplanung sowie Interessierte aus der Region beteiligt. Nach den ersten Monaten kamen zunächst die Bundesanstalt für Straßenwesen BASt, das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg, dann die Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung BAM, zwei Universitäten und das Fraunhofer-Institut für Bauphysik zum Forschungsprojekt hinzu. Dieses Interesse und die Teilnahme der genannten Institutionen ist für mich ein Indiz für die Stimmigkeit der entwickelten Idee und den dazugehörigen Prozess. Dr. Birgit Kocher, Geoökologin an der BASt, begründet die Zusammenarbeit und ihr Interesse daran mit der inter- und transdisziplinären Arbeitsweise im Projekt – da liege die Zukunft.

Transdisziplinäre Methode zur Lösung komplexer Herausforderungen

Im Verlauf von drei Jahrzehnten künstlerischer Arbeit habe ich eine Methode entwickelt, überprüft und verfeinert, mittels derer scheinbar unlösbare Probleme auf meistens unkonventionelle Weise Lösungen erfahren können. Sie funktioniert mit großen wie kleinen Gruppen und macht unerwartete, konstruktive und konkrete Lösungen denkbar und möglich – insbesondere solche, die im Miteinander verschiedener Domänen gelingen. In ergebnisoffenen Prozessen werden Ideen und ihre Umsetzungen über übliche gesellschaftliche Grenzen hinweg entwickelt.

Dass dies in den Systemen Schule, Hochschule, Verwaltung und Forschung funktioniert, habe ich mit meiner Arbeit gezeigt. Dass dies gelegentlich Widerstände erzeugt, ist selbstredend Bestandteil von Veränderungsprozessen. Kinder und Jugendlich prüfen, bevor sie sich auf eine solche Zusammenarbeit einlassen, innerhalb von Sekunden ob sie ernst genommen werden. Der Zauber, die Motivation liegt in der Möglichkeit unser Umfeld, unser Bildungssystem, unseren gemeinsamen öffentlichen Raum, unsere Gemeinde, unser Land, unser Ökosystem anzusehen und darin mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten konstruktiv wirksam zu werden.

Chronologie

- Die Arbeit beginnt mit der jeweils eigenen Intuition. Mit Knete, Stift und Papier oder anderen sehr einfachen Mitteln wird diese sichtbar gemacht.

- Es beginnen diejenigen mit der Ideenformung, die betroffen sind und diejenigen, die bei Vorhaben in der Regel nicht gehört oder gefragt werden.

- Fachleute, Vertreter*innen der Bezugssysteme und weitere Gruppen kommen im zweiten Schritt hinzu.

Charakteristik

- Arbeit mit offenem Ausgang ist dabei Mittel und Methode. Das Ergebnis entsteht und formt sich im Prozess. Der Prozess selbst bleibt evolutiv veränderlich.

- Die grundlegenden Ideen werden in Präsenz und im Dialog bis zur Umsetzungsreife entwickelt. Dies ermöglicht paralleles Durchdenken komplexer Parameter innerhalb kurzer Zeit.

- Neuerungen entstehen an den Schnittstellen verschiedener Perspektiven. Umsetzungen werden mit Rückkopplungsschleifen entwickelt. Erfahrungswissen (Praktiker*innen) und Theorie (der Fachgebiete) ergänzen sich.

- Das Verschränken der unterschiedlichen Disziplinen hin zu einem gemeinsamen Ziel bewirkt eine hohe Motivation bei Konzeption und Ausführung.

- Jeder umgesetzte Schritt wird für Feinjustierungen genutzt.

- Die Vorgehensweise ist für herausfordernde Aufgabenstellungen geeignet. Relativ kurze Entwicklungszeiten und die komplexe Betrachtung sorgen für Funktionalität.

- Die entstehenden Lösungen zeichnen sich in der Regel durch Einfachheit und Stimmigkeit aus und ziehen weitere Lösungen nach sich.

Anmerkungen

[1] Weitere Informationen zu „Bausteine einer Theorie des Peripheren“ auf der Projekt-Website vom Zentrum für Peripherie e. V./Ute Reeh. Online: https://zentrum-fuer-peripherie.org/startseite-test/theorie/bausteine/ [28.11.2023]

[2] Weitere Informationen zu „Perspektiven 2030“ auf der Projekt-Website vom Zentrum für Peripherie e. V./Ute Reeh. Online: https://www.perspektiven-2030.de/ [28.11.2023]

[3] Flyer zur Ausstellung auf der Projekt-Website vom Zentrum für Peripherie e. V./Ute Reeh. Online: https://zentrum-fuer-peripherie.org/wp-content/uploads/Flyer-Brandenburgs-Alhambra-V3-online-DE.pdf [28.11.2023]

Literatur

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen/ Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2013): Schulbaupreis Nordrhein-Westfalen 2013. Die Preisträger – Begründungen der Jury. Online: https://www.aknw.de/fileadmin/news_import/schulbaupreis2013_jurybegruendungen.pdf [28.11.2023]

Dell, Christopher (2002): Prinzip Improvisation. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König.

Dewey, John (1998): Kunst als Erfahrung (Originalausgabe: Art as Experience, New York, 1934). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Dörner, Dietrich (2012): Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Fromm, Erich (2011): Die Furcht vor der Freiheit. (Originalausgabe: Escape from Freedom, New York, 1941). München: dtv.

Hummel, Claudia/Rogg, Ursula (2016) (Hrsg.): Fragen ans Curriculum. Berlin: Universität der Künste.

Rancière, Jacques (2009): Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die intellektuelle Emanzipation (Originalausgabe: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l‘émancipation intellectuelle, Paris, 1987). Wien: Passagen.

Reeh, Ute (2008): Schulkunst. Kunst verändert Schule. Weinheim und Basel: Beltz.

Reeh, Ute (2015): Was Kunst kann –Kunst am Bau als Prozess. Weinheim und Basel: Beltz.

Reeh, Ute (2017): Behauptungen zu Kunst, Konzept und Welt – seitlich, von oben und zeitlich betrachtet. In: Sabisch, Andrea/Meyer, Torsten/Lüber, Heinrich/Sturm, Eva (Hrsg.): Kunstpädagogische Positionen. Band 38. Hamburg und Köln: Hamburg University Press.

Reeh, Ute et al. (2022): Entwicklung eines Konzepts zur ressourcen- und naturschutzgerechten Konstruktion von Lehmlärmschutz (Studie) [Online]. Nebelin: Zentrum für Peripherie. https://zentrum-fuer-peripherie.org/wp-content/uploads/MBKS-11-LQ.pdf [28.11.2023]

Röhrig, Andrea: (2013): Garath. Eine Siedlung aus dem Abseits holen. In: Reihnische Post (09.04.2013). Online: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/eine-siedlung-aus-dem-abseits-holen_aid-15779667 [29.11.2023]

Seydel, Otto (2013): Das Wunder von Garath. Online: https://www.schulentwicklung-net.de/images/stories/Anlagen/2000_Das_Wunder_von_Garath_220113.pdf [28.11.2023]

Terkessidis, Mark (2015): Kollaboration. Berlin: Edition Suhrkamp.

Zentrum für Peripherie (Hrsg.) (o.J.): Trailer 1 – Statements zur Bezeichnung „Zentrum für Peripherie“ und zu den Konzepten „Zentrum“ und „Peripherie“. Online: https://zentrum-fuer-peripherie.org/startseite-test/projekte/artists-in-wittenberger-weg [14.02.2024]

Abbildungen

Alle Zeichnungen: © Ute Reeh, 2024.

Abb. 11.1: Zeichnen, 2019. Fotografie: Beate Steil.

Abb. 11.2: Bausteine einer Theorie des Peripheren Blick von oben, Kunsthalle Düsseldorf, 16.05.2021. ©Ute Reeh, 2024.

Abb. 11.3: Workshop Zusammenarbeit, Perspektiven 2030, Perleberg 2015. © Ute Reeh, 2024.

Abb. 11.4: Plattform Wiesencafé 2018. © Ute Reeh, 2024.

Abb. 11.5: Geplante Raststätte an der A14. © Ute Reeh, 2024.

Abb. 11.6: Wildbiene in Wellerlehm. © Ute Reeh, 2024.