Ein neuer Turn? Kritik, Kunst, Vermittlung und Sorge

Eine Welt in Aufruhr – Untergang oder neue Funktionsbestimmung der Kritik?

In der Dezember-Ausgabe 2016 des Kunstmagazins Art Forum schreiben die Herausgeber*innen zum Thema des Hefts The Year in Shock: „Der verblüffende Aufstieg von Nationalismus, Populismus und Fundamentalismus hat die Welt in Aufruhr versetzt. Es ist verlockend, sich vorzustellen, dass wir nur Zeuge einer weiteren Wendung eines Zyklus von Fortschritt und Rückschritt in der politischen Moderne sind. Aber wir können den Untergang des Demos in der longue durée der Demokratie verorten und gleichzeitig den falschen Trost der Vorstellung zurückweisen, dass das, was geschieht, nicht neu ist, dass wir das alles schon einmal gesehen haben. Wie sind wir hierhergekommen?“ (Molesworth 2016: o. S.).

In ihrem Beitrag, der auf den Befund des „Untergangs des Demos der Demokratie“ [1]

– den Verlust der politischen Handlungsmacht derjenigen, die zur Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen berechtigt sind, sei es durch Wahlen, Meinungsäußerungen oder andere Formen der Partizipation – reagiert, konstatiert die ehemalige Chefkuratorin des Museums für zeitgenössische Kunst in Los Angeles, Helen Molesworth, eine Wende, die sie als „neue Avantgarde“ beschreibt. Diese greift, im Gegensatz zur historischen Avantgarde, nicht auf die Taktik zurück, dem Schock der Moderne durch künstlerische Schockmittel zu kontern. Stattdessen, so Molesworth, bevorzugen zeitgenössische Künstler*innen eine fürsorgliche Haltung, geprägt von kontinuierlicher Selbstreflexion und Rücksichtnahme auf andere.

In der Tat sind Fürsorge und Sorge (care), Selbst-Fürsorge (self care), Heilung (healing), gegenseitige Hilfe (mutual aid) ins Zentrum künstlerischer, aktivistischer und theoretischer Aufmerksamkeit gerückt und spätestens mit der COVID-19-Pandemie in den Mainstreammedien angekommen. Auch viel besuchte internationale Kunstmuseen wie das MoMA in New York und die Tate Modern in London haben sich mit Podcasts, Videos und Ausstellungen die Thematik der Sorge und Heilung zu eigen gemacht. Vor allem sind es aber Künstler*innen, Aktivist*innen, Kulturproduzent*innen mit marginalisierten Positionen – Schwarze, indigene, queere, lesbische, schwule, bisexuelle Akteur*innen –, die sich in einer oft mühevollen, unsichtbaren Arbeit der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen wie Rassismus, Patriarchat, Kolonialismus und Kapitalismus widmen.

Der Begriff „care“, im Deutschen oft als „Fürsorge“ oder „Sorge“ übersetzt, hat in der politischen Theorie und in aktuellen Diskursen an Bedeutung gewonnen, insbesondere im Kontext der „Ethik der Sorge“. Diese ethische Perspektive betont die Wichtigkeit von Beziehungen und Verantwortlichkeit im moralischen Handeln und stellt eine Alternative zu traditionellen, oft rationalistisch geprägten Ethikmodellen dar. Die COVID-19-Pandemie hat die Dringlichkeit von Sorge in den Vordergrund gerückt und sie zu einer ethischen Prämisse gemacht, die im zeitgenössischen Kunstfeld breit anerkannt wird. Künstlerische Praktiken und Institutionen reflektieren zunehmend über Sorge, um Themen wie Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit, faire Bezahlung, Antirassismus und Antidiskriminierung anzugehen.

Joan Tronto und Bernice Fisher differenzieren in ihrer Arbeit vier Phasen der Sorge, darunter „sich kümmern um“ (caring about) und „sich kümmern um“ (taking care of). Ersteres bezieht sich auf die Aufmerksamkeit gegenüber Aspekten unserer Umwelt, die unser Überleben und Wohlbefinden beeinflussen, während Letzteres die Verantwortung für die Initiierung und Aufrechterhaltung von Sorgeaktivitäten impliziert (vgl. Tronto/Fisher 1990: 36ff.) Maria Puig de la Bellacasa erweitert dieses Verständnis, indem sie Sorge als spekulative Ethik in mehr-als-menschlichen Welten betrachtet. Sie betont, dass Sorge nicht nur eine menschliche Angelegenheit ist, sondern auch unsere Beziehungen zu nicht-menschlichen Akteur*innen und Umwelten umfasst (vgl. Puig de la Bellacasa 2017). Insgesamt verstehen aktuelle Diskurse Sorge in der politischen Theorie als zentralen Aspekt für die Gestaltung gerechter und inklusiver Gesellschaften.

Wiederherstellung, Unterstützung, Sorge, Überleben und Trauer – und nicht primär Kritik – treten aktuell als zentrale Begriffe und Methoden eines Bewältigungsmodus am Ende eines kapitalistischen und kolonialen Weltsystems in den Vordergrund. Kritik und kritisches Denken sind als traditionelle Formen europäischer Aufklärung und Moderne in unterschiedlichen Feldern und Disziplinen sowie gesellschaftspolitischer Ebene zuletzt in Verruf geraten. Die Zweischneidigkeit der Kritik, die ich mit Blick auf die Kunst und Kunstvermittlung im vorliegenden Text beleuchten möchte, wird in den aktuellen Postkritik-Debatten intensiv diskutiert. Einerseits fungiert Kritik als Werkzeug zur Auflösung und Hinterfragung hegemonialer Machtstrukturen; andererseits kann sie selbst normative Machtverhältnisse reproduzieren. Diese Ambivalenz führt zu einer grundlegenden Hinterfragung von Kritik als epistemische Praxis. Im Bereich der künstlerischen Praxis und Kunstkritik wurden immer wieder vorherrschende Formen der Kritik durch Künstler*innen infrage gestellt. Parallel stellen Denker*innen und Aktivist*innen die Gültigkeit der Kritik als zentralen Erkenntnismodus aus postkolonialer, dekolonialer und queer-feministischer Sicht auf die Probe. Den aktuellen Stand der Kritik fassen Elizabeth S. Anker und Rita Felski (2017) wie folgt zusammen: „Wir befinden uns derzeit inmitten einer Neuausrichtung des Denkens und der Praxis, deren Folgen schwer abzusehen sind. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Debatten über die Vorzüge der Kritik in der Luft liegen und dass der intellektuelle oder politische Nutzen des Hinterfragens, Entmystifizierens und Verfremdens nicht mehr ganz so selbstverständlich ist“ (Anker/Felski 2017: 1).

Kritik im Zeitalter von Postkritik: Kunst/Kritik, Post- und Dekolonialität

Im Feld der Kunst war Kritik seit 1945 ein zentraler Vektor des zeitgenössischen Kunstgeschehens im Globalen Norden. Die Relevanz der Kunstkritik zeigte sich exemplarisch in ihrem modernistischen Ansatz, der durch zentrale Figuren wie Clement Greenberg und Harold Rosenberg den kunsttheoretischen Diskurs maßgeblich beeinflusste. Ein bedeutender Faktor für die Wirkmächtigkeit der Kunstkritik war die Rolle von Fachzeitschriften, etwa das 1976 von Rosalind E. Krauss und Annette Michelson gegründete October-Magazin, das eine Schlüsselrolle im Kunstbetrieb einnahm. Parallel dazu entwickelte sich Kritik zunehmend als integraler Bestandteil der künstlerischen Praxis selbst. Zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren fand insbesondere die Institutionskritik in verschiedenen Ausprägungen breite Anerkennung. Mit der Etablierung der Institutionskritik als spezifische künstlerische Praxis – repräsentiert durch Künstler*innen wie Michael Asher, Lawrence Weiner, Dan Graham, Andrea Fraser und Adrian Piper – geriet die klassische Kunstkritik jedoch in eine Krise.

Im Vorwort der Märzausgabe 1992 von Texte zur Kunst mit dem Titel „Kunstkritik“ betonten die Herausgeber*innen Isabelle Graw und Stefan Germer die Notwendigkeit einer Neubestimmung der Kunstkritik im Kontext veränderter Funktionen von Kunst. Sie schrieben: „Veränderte Funktionsbestimmungen von Kunst führen also zu einer Neubestimmung von Kunstkritik – das Aufkommen der unpersönlich-distanzierten kunstkritischen Sprache (wie sie in den 70ern in ‚October‘ praktiziert wurde) kann mit den Prämissen der Konzeptkunst in einen Zusammenhang gebracht werden. ‚There is a matching between rhetoric and its object.‘“ Für das wegweisende deutschsprachige Kunstmagazin definierten Graw und Germer Kunstkritik folglich als einen offenen und zugleich erweiterten Prozess: „Kunstkritik heißt für uns weniger ein abgeschlossener Bereich rein kunstbezogener Reflexion als vielmehr ‚criticism in the expanded field‘ – eine Kunstkritik, die die gesellschaftliche Relevanz künstlerischer Praxis dadurch aufzeigt, dass sie beispielsweise mit politischen, psychoanalytischen oder feministischen Diskursen vernetzt wird.“ (Graw/Germer 1992: Vorwort) Hiermit zeigte sich die wechselseitige Beziehung von künstlerischer Praxis und Kunstkritik: Die beschriebene veränderte „Funktionsbestimmung der Kunst“ im Sinne der Institutionskritik als künstlerischer Praxis machte eine Neubestimmung der Kunstkritik notwendig, die sich durch ihre Erweiterung hin zu einer Vernetzung mit gesellschaftskritischen Diskursen außerhalb des rein kunstbezogenen Reflexionsraums vollzog.

Die grundlegende Erschütterung von Kritik im Rahmen traditioneller europäischer Wissensformationen fiel unter anderem zeitlich mit dem Aufkommen und der Etablierung postkolonialer und dekolonialer Theorien zusammen. Diese Theorien betonten immer wieder die Problematik der intrinsischen Verknüpfung von epistemischen Prinzipien, Macht und Gewalt und hinterfragten die Grundlagen des kritischen Denkens und der Kritik als Epistemologie, insbesondere im Kontext ihrer genealogischen Herkunft in der europäischen Aufklärung. Sowohl Kants Kritik der reinen Vernunft als auch Hegels Phänomenologie des Geistes entstanden in einer Epoche, die von kolonialer Rassifizierung, Ausbeutung und Unterdrückung geprägt war. Gleichzeitig fand in dieser Zeit die Sklavenrevolte von 1791 in Saint-Domingue, dem heutigen Haiti, statt – ein Ereignis, das die Widersprüche zwischen den Idealen der Aufklärung und der Realität kolonialer Unterdrückung deutlich machte (vgl. Buck-Morss 2021). Für die Gegenwart und das Fortwirken des Erbes der Aufklärung bedeutet diese Spannung, wie die Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan formuliert: „Wenn ich eines gelernt habe aus der deutschen Tradition der Aufklärung, dann, das ethische Dilemma ernst zu nehmen. Das darin besteht, dass wir vom Erbe der Aufklärung sprechen und uns in einer postkolonialen Welt befinden.“ (vgl. Dhawan 2018: o. S.).

Gayatri Chakravorty Spivak kritisiert in diesem Zusammenhang die von den Prinzipien der Aufklärung ausgehende normative Ordnung, und macht in ihrem einflussreichen Essay Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation die „epistemische Gewalt“ sichtbar, durch die koloniale Machtstrukturen außereuropäische Perspektiven delegitimierten und die Stimmen der Subalternen marginalisierten. Sie argumentiert, dass die universellen Ansprüche der Aufklärung oft die Erfahrungen und Perspektiven kolonialisierter Subjekte ignorierten und somit zur Aufrechterhaltung von Machtungleichheiten beitrugen (vgl. Spivak 2020). Ähnlich stellt Walter D. Mignolos Konzept des „epistemischen Ungehorsams“ ein Programm dar, das auf die kritische Hinterfragung von „Regelsystemen und Begründungszusammenhängen sowie deren machtbasierten Gültigkeiten“ abzielt (vgl. Mignolo/Kastner/ Waibel 2012: 7). Mignolo plädiert für einen epistemischen Ungehorsam gegenüber den modernen Wissensformationen, deren Rhetorik Erkenntnisweisen wie Kritik privilegiert und dabei systematisch alternative Wissenssysteme ausschließt. Allerdings lässt sich abgesehen von der gemeinsamen politischen und epistemologischen Ausrichtung von post- und dekolonialer Theorie auch der entscheidende Unterschied festhalten, dass der dekoloniale Ungehorsam sich einer Praxis des Eingriffs, der Intervention verpflichtet sieht (vgl. ebd.: 23). In diesem Zusammenhang betont Mignolo die Notwendigkeit, der kolonialen Matrix der Macht alternative, pluriversale Wissenssysteme entgegenzustellen, die auf lokalen Erfahrungen und Perspektiven basieren.

Postkoloniale und dekoloniale Ansätze machen das grundlegende Paradox der europäischen Aufklärung sichtbar: Während diese einerseits universelle Prinzipien wie Vernunft, Freiheit und Emanzipation propagiert, hat sie zugleich Wissenssysteme etabliert, die marginalisierte Perspektiven systematisch ausschließen. Die gegenwärtige, bereits seit Jahren geführte Debatte über die Grundlagen, Reichweite und Grenzen von Kritik reicht dabei weit über das Feld der Kunst hinaus. Insbesondere Gayatri Chakravorty Spivaks Überlegungen unterstreichen die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den epistemischen Voraussetzungen aufklärerischer Rationalität – vor allem im Hinblick auf die Repräsentation und Artikulation von Stimmen, die innerhalb hegemonialer Diskurse strukturell marginalisiert werden (vgl. Dhawan 2024).

Im künstlerischen Feld stellt sich in diesem Zusammenhang die grundlegende Frage nach den Bedingungen, Formen, Adressierungen und Gültigkeiten von Kritik sowie nach deren politischen, sozialen und ästhetischen Funktionsweisen. Dabei tritt ein zentrales Spannungsverhältnis zutage: Wer besitzt das Recht, Kritik zu üben? In welcher Form wird sie artikuliert – und an wen richtet sie sich? Diese Fragen betreffen nicht nur das Zeigen und Sprechen über Kunst, sondern öffnen einen erweiterten Reflexionsraum über Machtverhältnisse, Zugänglichkeiten und Rollenverteilungen innerhalb des künstlerischen Feldes. Vor diesem Hintergrund wird zunehmend diskutiert, ob „Kritik“ – oder bestimmte Formen davon – in der zeitgenössischen Kunst an Relevanz verloren haben. Ist der kritische Modus, sei es in der Kunstkritik, in der künstlerischen Praxis oder in der Theorie und Vermittlung von Kunst, obsolet geworden – oder bedarf er einer grundlegenden Revision?

Ein solcher Befund wirft unweigerlich die dringende Frage auf, welche Instanz oder Funktion heute die Rolle der Kritik einnimmt. Helen Molesworth argumentiert, dass eine neue künstlerische Bewegung „kontinuierliche Selbstreflexion und Rücksichtnahme auf andere“ (Molesworth 2016: o. S.) in den Vordergrund stellt. Gemäß der Analyse von Isabelle Graw und Martin Germer müsste sich nicht nur die Funktionsbestimmung von Kunst und künstlerischen Praxis, sondern auch jene der Kunstkritik – und im Kontext der vorliegenden Diskussion – von Kunstvermittlung transformieren. Eine Kunst, die sich durch eine selbstbeobachtende und fürsorgliche Haltung definiert, würde zwangsläufig eine Neuausrichtung der Vermittlungspraxis erfordern.

Im Folgenden werde ich diese Fragestellung näher untersuchen, indem ich einerseits den Begriff der Kritik im Kontext der kunstvermittlungsbezogenen Theoriedebatten skizziere und andererseits exemplarisch auf zwei künstlerische Arbeiten eingehe, die fast drei Jahrzehnte auseinanderliegen – 1989 und 2016. Gerade durch ihre unterschiedliche zeitliche und kontextuelle Verortung verdeutlichen diese Arbeiten bzw. die respektive Debatte zentrale, kontroverse Aspekte des Verhältnisses von Kritik und Sorge. Sie machen nicht nur die Entwicklung der Kritik nachvollziehbar, sondern eröffnen zugleich Perspektiven auf Konzepte von Sorge und ermöglichen es so, die Komplexität kritischer und fürsorglicher Praktiken in der Kunst und ihrer Vermittlung zu analysieren.

Kritische Kunstvermittlung und Selbstreflexivität

Carmen Mörsch hat in ihrer Einleitung zu dem Band, der anlässlich der forschenden Vermittlungsarbeit auf der documenta 12 2008 mit dem Titel „Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen“ erschienen ist, die Kunstvermittlung – aus der Perspektive der Institution – in vier Diskurse gegliedert: den affirmativen, den reproduktiven, den dekonstruktiven und den transformativen Diskurs. Kritische Kunstvermittlung definiert Mörsch hier als eine Verbindung des dekonstruktiven und des transformativen Diskurses.

Im dekonstruktiven Diskurs der Kunstvermittlung, der im Anschluss an die kritische Museologie entstanden ist, stehen die Befragung der Institution, der Kunst sowie der Bildungs- und Kanonisierungsprozesse im Mittelpunkt. Dieser Diskurs geht davon aus, dass Ausstellungsorte und Museen gesellschaftlich formende und disziplinierende Funktionen erfüllen, indem sie auf Distinktion, Exklusion und die Reproduktion von Meistererzählungen setzen. Der transformative Diskurs hingegen legt die Rolle und Funktionen von Institutionen, Vermittlung und Publikum offen, ergänzt und erweitert sie kritisch, indem er die Mitgestaltung der Vermittlungssituation für alle Beteiligten ermöglicht. Ein zentraler Aspekt des transformativen Diskurses ist die Annahme, dass Institutionen veränderbar sind und nicht als starre Strukturen betrachtet werden sollten. Die kritische Kunstvermittlung verbindet Elemente des dekonstruktiven und transformativen Diskurses miteinander. Sie vermittelt das in Ausstellungen und Institutionen repräsentierte Wissen sowie deren festgelegte Funktionen, macht dabei aber ihre eigene Position sichtbar. Anstatt sich auf Konzepte wie ‚individuelle Begabung‘ oder die ‚freie Entfaltung‘ des Publikums zu verlassen, stellt sie Werkzeuge für die aktive Aneignung von Wissen zur Verfügung und reflektiert die Bildungssituation kritisch.

Laut Mörsch setzt kritische Kunstvermittlung auf Kontroverse anstelle von Zustimmung, indem sie die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven und Positionen bewusst in den Vordergrund rückt:

„Kritische Kunstvermittlung […] positioniert sich z.B. anti-rassistisch und anti-sexistisch und setzt diese politische Haltung an die Stelle behaupteter Objektivität und verordneter Diplomatie. Sie richtet sich inhaltlich und methodisch herrschaftskritisch aus. Sie macht es sich zur Aufgabe, die Herstellung von Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität oder Klasse im Ausstellungsraum und in der Institution nicht unthematisiert zu lassen, genauso wenig wie die damit verbundene strukturelle, materielle und symbolische Abwertung der Kunstvermittlung selbst. Sie analysiert die Funktionen des (autorisierten und nichtautorisierten) Sprechens und des Gebrauchs verschiedener Sprachregister im Ausstellungsraum und hinterfragt die damit verbundenen Machtverhältnisse.“ (Mörsch 2009: o. S.)

Der kritische Impetus, der hier eine ganz bestimmte herrschaftskritische Haltung voraussetzt, richtet sich auf die Institution, den Ausstellungsraum, das Publikum und schließlich auf die Kunstvermittlung selbst. Mörsch streicht die Rolle der Selbstreflexivität in der pädagogischen Situation hervor, die durchaus „Störmomente und Irritationen des als ‚normal‘ Geltenden“ produziert, um einen gesellschaftlich transformativen Prozess anzustoßen (vgl. Mörsch 2009: o. S.).

Die vorgetragene Definition von kritischer Kunstvermittlung lässt sich weitgehend an die von Molesworth beschriebene Haltung der „Selbstreflexion“ anschließen, unterscheidet sich jedoch von ihrer Betonung der „Rücksichtnahme auf andere“. Selbstreflexion spielt in beiden Konzepten eine zentrale Rolle, da sie eine kontinuierliche Hinterfragung der eigenen Position, Methoden und Ziele erfordert. In der kritischen Kunstvermittlung dient Selbstreflexion dazu, Machtstrukturen innerhalb der Bildungs- und Vermittlungsprozesse sichtbar zu machen und alternative Wege der Wissensaneignung zu ermöglichen. Für Molesworth hingegen ist Selbstreflexion in der Kunst eng mit einer fürsorglichen Haltung verknüpft, die die zwischenmenschlichen und sozialen Dimensionen der künstlerischen Praxis stärker betont.

Ausgehend von dieser Differenz stellt sich die grundlegende Frage, wie viel „Kritik“ – oder welche Formen von Kritik – im Kontext von Kunst und Kunstvermittlung heute überhaupt als tragfähig oder produktiv gelten können. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Haltung der Rücksichtnahme oder Sorge – verstanden als ein Modus, der Wahrnehmung, Bewusstsein und aktive Verantwortung umfasst – in einer von Patriarchat, Kolonialismus und Rassenkapitalismus geprägten Realität von zentraler Bedeutung ist, dann eröffnet sie das Potenzial, marginalisierte, abgewertete oder unterdrückte Existenzweisen nicht nur sichtbar zu machen, sondern aktiv zu stärken, zu stabilisieren und in gesellschaftliche Aushandlungsprozesse einzubringen. Sorge ließe sich somit als Strategie des Überlebens, der Anerkennung und der Re-Existenz verstehen.

Wenn solche Modi der Sorge nicht nur als berechtigt, sondern sogar als notwendig im Feld der Kunst anerkannt werden, stellt sich die Frage, welche Konsequenzen dies für die kritische Kunstvermittlung hätte. Wie könnte eine Vermittlung aussehen, die Sorge zentral integriert, ohne dabei ihre kritische Dimension und das Potenzial zur Auseinandersetzung mit Machtstrukturen zu verlieren? Diese Überlegungen machen eine Neubestimmung der Rollen und Methoden innerhalb der Kunstvermittlung erforderlich und werfen die zentrale Frage auf, wie Sorge und Kritik in der Gegenwart nicht nur koexistieren, sondern auch in ein spannungsreiches und produktives Verhältnis zueinander gebracht werden können. Die Frage nach dem Verhältnis von Sorge und Kritik möchte ich nun anhand von zwei Beispielen weiterverfolgen, von denen das erste die Schwelle hin zum Thema der Sorge markiert, das zweite dieses schließlich in ihrem Kern aufgreift.

Kunst, Vermittlung und Institutionskritik: Andrea Fraser, Museum Highlights (1989)

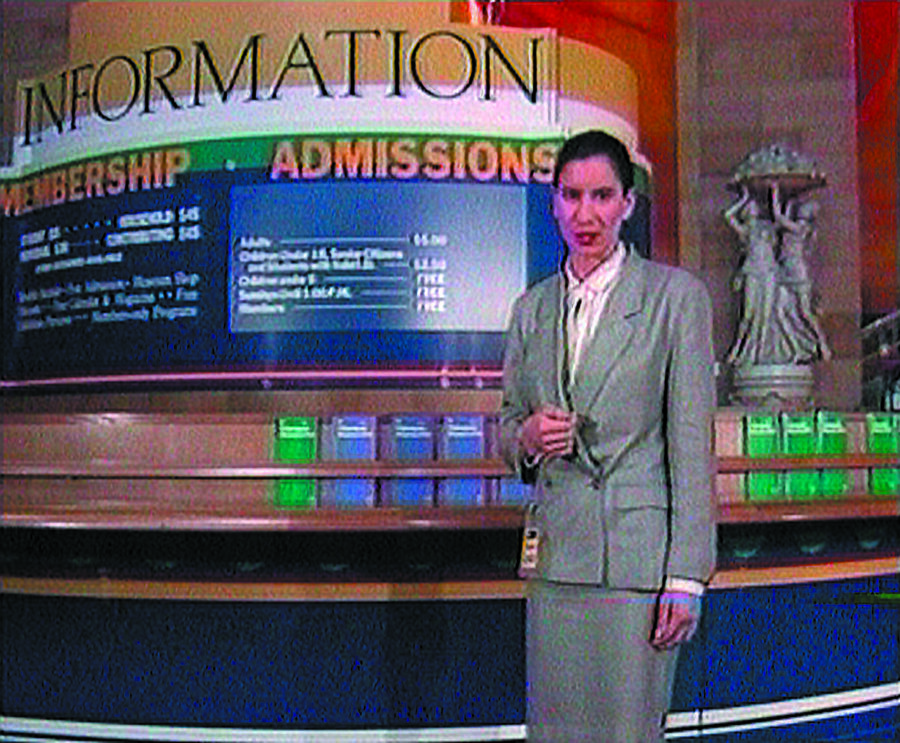

Abb. 1: Andrea Fraser, Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989. Videostill. Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg. © Andrea Fraser.

Das erste Beispiel ist eine Arbeit der US-amerikanischen Künstlerin Andrea Fraser, die die Institutionskritik als künstlerische performative Methode durch ihre zahlreichen performativen Interventionen in Museen und Kunstinstitutionen der USA und Europa entwickelt hat. In diesen Performances, die oftmals als Videoarbeiten aufgezeichnet wurden, nimmt sie die Rolle einer Kunstvermittler*in an, um die ökonomischen, kolonial-kapitalistischen, rassistischen und sexistischen Implikationen von Museen und Kunstinstitutionen zu entlarven. Frasers Arbeit verstehe ich hier als einen Marker, einen Indikator für einen ersten Meilenstein, der exemplarisch für das kritische Paradigma steht. Sie kann als ein Eckstein der ersten Phase der Institutionskritik verstanden werden, bevor diese sich zur Kritikalität hin weiterentwickelte. In diesem Kontext lässt sich Frasers Werk als zentral für das frühe Verständnis des Verhältnisses von Kunst, Kritik, Rezeption und Politik betrachten.

Andrea Frasers Performance Museum Highlights: A Gallery Talk (1989) ist ein zentrales Werk der Institutionskritik, das sich mit den Strukturen und Ideologien von Kunstinstitutionen auseinandersetzt. In dieser Videoinstallation tritt Fraser als fiktive Kunstvermittlerin Jane Castleton auf und führt das Publikum – in diesem Fall die Kamera – durch das Philadelphia Museum of Art. Castleton, gekleidet in einen eleganten grauen Anzug, stellt sich als „Gast“, „Freiwillige“ und „Künstlerin“ vor und kommentiert mit übertriebener Leidenschaft und Parodie sowohl die traditionellen Inhalte einer Museumsführung, wie die Geschichte der Institution und ihrer Sammlungen, als auch vermeintlich nebensächliche Aspekte wie Toiletten, die Garderobe und den Museumsshop. Die Sprache, die Fraser in ihrer Performance verwendet, übertreibt die üblichen rhetorischen Strategien von Gallery Educators oder Kunstvermittler*innen, um die impliziten Hierarchien und Ideologien des Museums zu entlarven. Oft besteht ein absurder Kontrast zwischen Castletons überschwänglichen Beschreibungen und den tatsächlich gezeigten Objekten. Die überzogenen Darstellungen verdeutlichen die zugrunde liegenden sozialen und politischen Annahmen, die Institutionen wie Museen prägen, insbesondere im Hinblick auf Vorstellungen von Klasse, Anmut und Würde. So erklärt Castleton etwa, dass das Publikum, das Kleidung, Porzellan und preiswerten Schmuck kauft, „gezwungen werden muss, seine Geschmacksstandards zu erhöhen“, indem es die Meisterwerke anderer Zivilisationen und Jahrhunderte betrachtet. Hier wird die Funktion des Museums als erzieherische und disziplinierende Instanz offengelegt, die Klassenunterschiede und kulturelle Exklusion impliziert.

Fraser entwickelte die Figur Jane Castleton ursprünglich auf Anregung des Künstlers Allan McCollum, um die Rolle von Kunstvermittler*innen zu hinterfragen. In Museum Highlights ist Castleton nicht als Charakter im herkömmlichen Sinn zu verstehen, sondern als ein Objekt, ein Ort, der durch eine Funktion bestimmt ist – nämlich die Interessen des Museums zu vertreten und den Besucher*innen zu vermitteln, wie sie die Institution unterstützen können. Diese Funktionalität wird in der Performance satirisch überzeichnet und kritisch hinterfragt. Die Arbeit basiert auf umfassender Recherche, darunter historische Dokumente über die Gründung des Philadelphia Museum of Art, biografische Informationen zu Mäzenen des Museums sowie Zitate von Philosoph*innen, Soziolog*innen und politischen Theoretiker*innen. Durch diese methodische Herangehensweise gelingt es Fraser, die politischen, ökonomischen und kulturellen Implikationen der Institution umfassend herauszuarbeiten. Der Kunsthistoriker Alexander Alberro betont, dass Fraser nicht nur die Institution des Museums kritisiert, sondern auch den spezifischen Betrachter*innentypus analysiert, den diese Institution hervorbringt, sowie die Identifikationsprozesse, die Künstler*innen verkörpern (vgl. Alberro 2007: xxvii).

Darüber hinaus, so meine ich, exemplifiziert Frasers Arbeit durchaus die zentrale Haltung und Methode der kritischen Kunstvermittlung, die als kritische Intervention in die Institution Museum zu verstehen ist. Durch die parodistische und ironische Überzeichnung stört Fraser das dominante Narrativ des Museums, ohne selbst eine neue Meistererzählung anzufertigen. Sie betrachtet damit die Rezipienten*innen nicht als passives Publikum, sondern weckt mit den hergestellten Irritationen die Möglichkeit einer Öffnung und Umkodierung des musealen Herrschaftsnarrativs. Institutionelle Konstellationen werden hier, mit Mörsch gesagt, nicht als unveränderbar angesehen, sondern als „Arbeit mit den Lücken, Zwischenräumen und Widersprüchen [verstanden], welche die Räume und Displays der Ausstellungsinstitution produzieren“ (vgl. Mörsch: o.S.).

Andrea Frasers Institutionskritik kann als Kritik in einem emphatischen Sinne verstanden werden, die nicht nur auf die Offenlegung von Machtstrukturen abzielt, sondern auch auf die Ermöglichung neuer Formen des Denkens und Handelns. Diese Haltung spiegelt sich im deutschsprachigen Raum in Form der Theorie und Praxis der kritischen Kunstvermittlung wider, die solche institutionskritischen Methoden adaptiert und weiterentwickelt hat. Nora Sternfeld beschreibt in ihrem Text Das gewisse savoir/pouvoir (2009), wie sich der Fokus der Kritik von der Institution selbst auf die Bedingungen der Kritik als solche erweitert hat. Hierbei wird Kritik nicht mehr als externer Akt verstanden, der von einem festen Außenstandpunkt ausgeübt wird, sondern als eine Praxis, die selbst in Diskurse und Machtverhältnisse eingebunden ist. Dies führt zu einer „doppelten Besetzung“ der Kritik, die sowohl Sozialkritik als auch Selbstkritik umfasst (vgl. Sternfeld 2012: o.S.).

Im Diskurs der Kunstvermittlung der späten 2000er Jahre lässt sich ein Fokus auf die Frage der „Kritikalität“ feststellen, der sich aus der vorherigen Institutionskritik entwickelte. Diese Perspektive betont die Notwendigkeit, Kritik als reflexive Praxis zu begreifen, die nicht nur auf äußere Bedingungen abzielt, sondern auch die eigenen Geltungsansprüche und die Bedingungen des Lernens hinterfragt. Kunstvermittlung wird dabei zu einem Raum, in dem die Auseinandersetzung mit Institutionen, Gesellschaft und den eigenen Verstrickungen produktive Spannungsfelder erzeugt, die Transformation und Neubestimmung ermöglichen. Irit Rogoff bezeichnet „Kritikalität“ als einen Zustand, in dem die Subjekte der Kritik nicht nur die Bedingungen ihrer Analyse teilen, sondern auch die Strukturen, die sie kritisieren, selbst bewohnen. In diesem Sinne wird Kritik Teil der Konstitution neuer Subjektivitäten, die sich bewusst sind, dass sie Teil der Verhältnisse sind, die sie zu verändern suchen. Rogoff betont, dass dies einen Lernprozess voraussetzt, der nicht nur neues Wissen produziert, sondern auch bestehende Paradigmen und Denkmuster dekonstruiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Andrea Frasers künstlerische Interventionen, Carmen Mörschs Konzept einer kritischen Kunstvermittlung und der von Irit Rogoff eingeführte Begriff der Kritikalität deutlich machen, wie sehr Kritik – verstanden als herrschaftskritische Intervention – in unterschiedlichen Ausprägungen und Kontexten ein zentrales Moment der kritischen Kunstvermittlung bleibt (Rogoff, 2003). Zugleich wird im Folgenden erkennbar werden, dass eine Erweiterung dieser Kritik durch den Begriff der Sorge notwendig erscheint. Vor dem Hintergrund von Institutionskritik und kritischer Kunstvermittlung rücke ich das Gemälde Open Casket der Künstlerin Dana Schutz in den Mittelpunkt und analysiere die kontroverse Debatte, die sich um dieses entsponnen haben und die geprägt sind von einer komplexen Gemengelage aus Anklage, Verletzung, Rechenschaft, Fürsorge und Verantwortung. Lassen sich Kritik und Sorge als gemeinsame Modi einer zeitgenössischen Kunstvermittlung denken, oder stehen sie für zwei gegensätzliche, sich ablösende Paradigmen? Oder wäre – im Anschluss an Sternfeld – eine doppelt reflexive Sorgehaltung, die sowohl selbst- als auch sozialreflexiv ist, als ein eigenständiger, die Kritik erweiternder Modus innerhalb der Kunstvermittlung zu begreifen?

Ein neuer Turn? Kunst, Vermittlung und Sorge

Abb. 2: Parker Bright protestiert gegen Dana Schutz’ „Open Casket“, Whitney Biennale 2017. Foto: Scott W. H. Young, via Twitter/@HEISCOTT, über artnews.com. Screenshot: Autorin.

Ein möglicher zweiter Meilenstein, der exemplarisch für einen paradigmatischen Wandel in Kunst, Kritik, Rezeption und Politik steht, wird durch eine Fallstudie beleuchtet. Vor dem Hintergrund von Institutionskritik und kritischer Kunstvermittlung analysiert diese Fallstudie den gegenwärtigen diskursiven Kontext, geprägt von einer komplexen Gemengelage aus Anklage, Verletzung, Rechenschaft, Fürsorge und Verantwortung. Im Mittelpunkt steht das teils abstrakte Gemälde Open Casket der Künstlerin Dana Schutz. Die kontroverse Debatte, die dieses Werk ausgelöst hat, zeichnet einen Wandel von Kunst und Kritik, in dem der Modus von Kritik allein zunehmend unzureichend erscheint, um das verflochtene Spannungsfeld zwischen der Geschichte und Gegenwart rassistischer Gewalt, kollektivem Gedächtnis und Erinnerungspolitik, kultureller Aneignung und Kunstfreiheit zu begegnen.

Das Gemälde Open Casket der US-amerikanischen weißen Künstlerin Dana Schutz wurde 2017 auf der Whitney Biennale in New York ausgestellt und löste eine heftige Debatte aus. Es bezieht sich auf die 1955 veröffentlichten Fotografien des verstümmelten Leichnams des Schwarzen 14-jährigen Teenagers Emmett Till, der in Mississippi von zwei weißen Männern brutal gelyncht wurde. Emmetts Mutter, Mamie Till Mobley, bestand darauf, den Sarg bei der Beerdigung offen zu lassen, um der Welt die Grausamkeit der Tat vor Augen zu führen. Die Veröffentlichung der Fotos im Chicago Defender und im Jet Magazin gab der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung entscheidenden Auftrieb und wird oft als einer der Katalysatoren für den historischen Moment angesehen, in dem Rosa Parks sich weigerte, ihren Sitzplatz in einem Bus mit Rassentrennung aufzugeben.

Dana Schutz schuf das Gemälde im August 2016 als Reaktion auf die zunehmende Berichterstattung über Polizeigewalt und die Erschießung zweier Schwarzer Personen, die die Black-Lives-Matter-Bewegung ins öffentliche Bewusstsein rückte. Das Gemälde basiert auf einem Foto von Emmett Tills verstümmeltem Körper, das Schutz als „Analogie zur damaligen Zeit“ bezeichnete: „Was verborgen war, wurde nun enthüllt“, erklärte sie in einem Interview mit ARTNews. Doch die Ausstellung löste unmittelbar nach der Eröffnung der Biennale starke Proteste aus. Die Schwarze Künstlerin und Autorin Hannah Black veröffentlichte auf Facebook einen offenen Brief an die Kurator*innen und Mitarbeiter*innen des Whitney Museums. In diesem forderte sie die Entfernung und Zerstörung des Werks, mit der Begründung, es instrumentalisiere das Leid Schwarzer Menschen. In ihrem offenen Brief, den mehr als drei Dutzend Schwarze Künstler*innen und Akademiker*innen unterzeichneten, schrieb Hannah Black:

„Ich schreibe Ihnen, um Sie zu bitten, das Gemälde Open Casket von Dana Schutz zu entfernen, mit der dringenden Empfehlung, es zu zerstören und nicht für den Markt oder ein Museum zugänglich zu machen. […] Dass selbst der entstellte Leichnam eines Kindes nicht ausreichte, um den weißen Blick von seiner gewohnten kalten Berechnung abzubringen, zeigt sich täglich und auf vielfältige Weise, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass dieses Bild überhaupt existiert. […] Kurz und gut: Das Bild sollte für niemanden akzeptabel sein, der sich um Schwarze kümmert oder vorgibt, sich um Schwarze zu kümmern, denn es ist nicht akzeptabel, dass ein Weißer schwarzes Leid in Profit und Unterhaltung umwandelt.“ [2] (Black 2017: o. S.)

Blacks Aufruf zur Zerstörung des Kunstwerkes löste eine heftig geführte Kontroverse aus. Ihre Worte spiegeln eine zentrale aktuelle Kritik wider: Die Aneignung und Darstellung Schwarzer Traumata durch weiße Künstler*innen reproduziere kolonialistische Strukturen und reduziere das Leid der Schwarzen auf ein Spektakel für ein überwiegend weißes Publikum. Die Debatte weitete sich schnell zu einer breiteren Diskussion über kulturelle Aneignung Schwarzer Erfahrungen durch weiße Künstler*innen aus und rückte die ethische Verantwortung der Kunstproduktion und Kunstpräsentation in den Mittelpunkt.

Dana Schutz reagierte auf die Vorwürfe, indem sie die Beziehung ihres Gemäldes zum Foto von Emmett Till zu erläutern versuchte: „Das Foto von ihm in seinem Sarg ist fast unmöglich anzuschauen. Bei der Anfertigung des Gemäldes habe ich mich mehr darauf verlassen, Mamie Tills mündlicher Schilderung der Begegnung mit ihrem Sohn zuzuhören, die zwischen Erinnerung und Beobachtung schwankt.“ Schutz betonte weiter: „Das Gemälde unterscheidet sich sehr von dem Foto. Ich könnte die Fotografie niemals ethisch oder emotional wiedergeben.“ Weiters meinte sie:

„Ich weiß nicht, wie es ist, in Amerika schwarz zu sein, aber ich weiß, wie es ist, Mutter zu sein. Emmett war Mamie Tills einziger Sohn. Der Gedanke, dass Ihrem Kind etwas zustößt, ist unfassbar. Ihr Schmerz ist Ihr Schmerz. Meine Auseinandersetzung mit diesem Bild erfolgte durch Empathie mit seiner Mutter. […] Kunst kann ein Raum für Empathie sein, ein Mittel zur Verbindung. Ich glaube nicht, dass Menschen jemals wirklich wissen können, wie es ist, jemand anderes zu sein (ich werde nie die Angst kennen, die Schwarze Eltern haben könnten), aber wir sind auch nicht alle völlig unverständlich.“ [3] (Baker 2017: o.S.)

Die Meinungen zur Verteidigung und Kritik des Werks zeigten die Spannungen in der Rezeption deutlich auf. Der Kunstkritiker Christian Viveros-Fauné von Artnet verteidigte Open Casket als „eine kraftvolle malerische Reaktion auf das berüchtigte [Foto]“ (Viveros-Fauné 2017: o.S.), die die brutalen Verletzungen und Risse, die auf dem Originalfoto zu sehen sind, durch ein Papprelief auf der Leinwand sichtbar mache. Im Gegensatz dazu kritisierte der Kunsthistoriker George Baker Dana Schutz’ Positionierung scharf: „Wir wollen vielleicht glauben, dass die Empathie keine Grenzen hat, aber sie hat Grenzen. Schutz‘ Gemälde ‚Offener Sarg‘ ist naiv, wie die meisten Arbeiten der Künstlerin. Nicht nur in ihrem malerischen Stil, sondern auch in ihrem Gestus, ihrer ‚Logik‘. Aber die Naivität geht hier in etwas viel Unheimlicheres über, da das Werk die Zerstörung von Tills Körper und Gesicht, seine Ermordung, mit der eigenen Ästhetik der Künstlerin zusammenbringt. Dies ist mehr Narzissmus als Empathie.“ (Baker 2017: o.S.)

Diese Kritik beleuchtete die von Schutz in Anspruch genommene kontroversielle, um nicht zu sagen, problematische Kategorie der Empathie. Schutz’ Aussage, sie könne sich als Weiße zwar nicht in die Erfahrung von Schwarzen, aber als Mutter in Mamie Till Mobley einfühlen, relativiert die spezifische Erfahrung, eine Schwarze Mutter zu sein, und insbesondere die von Emmett Tills Mutter. Dies verdeutlicht, dass die geteilte Kategorie der Mutterschaft allein nicht ausreichen kann, um auf eine gemeinsame Erfahrung zu schließen. Schutz’ Versuch, durch „Empathie“ eine Verbindung zu ihrem Sujet herzustellen, scheitert, weil sie die rassifizierten und politischen Verhältnisse ihres eigenen Blicks und seiner Geschichte ignoriert. Baker argumentierte überzeugend, die düstere ästhetische Logik des Gemäldes sei naiv, weil die Zerstörung von Tills Körper und Gesicht, seine Ermordung mit der eigenen Ästhetik der Künstler*in gewissermaßen in eins fallen würden (vgl. ebd.). Umgekehrt erscheint Blacks identitätspolitischer Essenzialismus, der in sich ihrem offenen Brief zeigt, als problematisch. Kritiker*innen argumentierten, dass Blacks Aufruf zur Zerstörung des Gemäldes einen ebenso strategisch gewalttätigen und falsch einfühlsamen Zugang offenbarten (vgl. ebd.).

Mia Locks, Ko-Kuratorin der Whitney Biennale, verteidigte die Entscheidung, Open Casket in die Ausstellung aufzunehmen, mit dem Hinweis auf die derzeit hohe Sensibilität gegenüber Fragen ethnischer Zugehörigkeit und Identität im weiteren Sinne. Die Reaktionen auf das Werk seien willkommen gewesen und hätten dem kuratorischen Anliegen entsprochen, genau solche Gespräche bewusst anzustoßen und in den Rahmen der Ausstellung zu integrieren (vgl. Kennedy 2017: o.S.). Die Autorin Maggie Nelson griff die Problematik der Erzeugung von Leid durch das Gemälde auf und betonte, dass „die lange, verabscheuungswürdige Geschichte des Lynchens als Form von Spektakel und Unterhaltung für ein weißes Publikum in der Dyade von Kunst und Publikum einen hässlichen Widerhall finden kann“ (Nelson 2021: 34, übersetzt von BM). Allerdings, so Nelson weiter, würde die Gleichsetzung bestimmter Kunstwerke mit Akten der Gewalt oder der souveränen Machtausübung der Kunst ihren Status als Kunst entziehen. Solche Argumentationen könnten die Argumente stärken, die seit Langem dazu verwendet werden, den rechtlichen Schutz der Kunst zu untergraben. [4]

Wenn wir nun aus der Perspektive von Kunstvermittlung einen möglichen Umgang mit Schutz’ Gemälde imaginieren und auf das Verhältnis von Kritik und Sorge zurückkehren, so lassen sich beide Modi oder Paradigmen nicht uneingeschränkt und absolut auf eines der beiden Fallbeispiele anwenden. Während aber Kritik und Kritikalität der letzten Dekaden in Kunst und Vermittlung lange ohne die Sorge auszukommen schienen, ist das heute nicht mehr der Fall. Sprich: Es lässt sich sagen, dass Kritik und Sorge regelrecht miteinander konkurrieren. Schutz’ sorgloser Umgang mit dem Fall Emmett Till, seiner politischen Bedeutung und dem kollektiven Schwarzen Leid steht im Zentrum der Kritik. Gleichzeitig zeigt sich die Sorge von Hannah Black und den Unterzeichner*innen ihres offenen Briefs, die sich ausdrücklich auf die historische und emotionale Dimension dieses Leids beziehen. Die Kurator*innen der Whitney Biennale wiederum verteidigten das Werk im Rahmen eines kuratorischen Diskurses, der als eine Sorge für die Kunstfreiheit interpretiert werden könnte. Auf der anderen Seite steht Blacks scharfe, jedoch möglicherweise ebenfalls sorglose Anklage von Schutz’ Gemälde und die davon hervorgerufene Besorgnis um die Kunstfreiheit. Diese Konstellation scheint durch Kritik allein nicht mehr zu bewältigen.

Sorge (und Kritik) in der Kunstvermittlung

Der Künstler Parker Bright protestierte 2017 bei der Whitney Biennale in New York gegen Dana Schutz’ kontroverses Gemälde Open Casket. Während der Ausstellung stellte er sich in unmittelbarer Nähe des Bildes auf und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Black Death Spectacle“ (Spektakel des Schwarzen Todes), das den Besucher*innen als kritischer Kommentar zur Darstellung von Gewalt gegen Schwarze dienen konnte. Diese Performance – die der Künstler später zu einem Gemälde verarbeitete [5], bei der Bright eine Position zwischen Konfrontation und Schutz einnahm, könnte als eine Form von „Sorge-Arbeit“ interpretiert werden, die die kritische Auseinandersetzung mit dem Gemälde und seinem Kontext aufrechterhält, ohne es vollständig zu verurteilen oder zu verschleiern.

Die Kurator*innen der Biennale reagierten auf die Proteste, indem sie Parker Brights Bedenken anhörten und daraufhin das Wandschild neben Open Casket ersetzten. Das neue Schild erkannte die Kontroverse an und enthielt eine Erklärung der Künstlerin Dana Schutz, die betonte: „Dieses Gemälde stand nie zum Verkauf und wird es auch nie.“ [6] Brights Auftritt verdeutlichte nicht nur die vielschichtige Auseinandersetzung mit der Darstellung von Gewalt, sondern stellte auch die Frage nach der Verantwortung von Kunst in einem gesellschaftlich hochsensiblen Kontext. Parker Brights Performance als auch die Reaktion der Kurator*innen verdeutlichen Möglichkeiten eines besorgten oder sorgenden Umgangs, der Sorge und Kritik durchaus verbindet.

Dieses Beispiel verdeutlicht die enge Verflechtung von Sorge und Kritik – und macht deutlich, dass es notwendig ist, beide in einem produktiven Spannungsverhältnis zu denken. Der Fall illustriert die gleichzeitige Relevanz der Sorge um Schwarzes Leid und der Sorge um die Kunstfreiheit. Die Vorstellung, dass Aufrufe zu Zensur und Zerstörung eine legitime Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtigkeit darstellen könnten, wurde als problematisch eingeschätzt: Es bestehe die Gefahr, dass Kunst nicht länger als vermittelndes „Drittes“ zwischen Werk und Betrachter*in verstanden wird. Stattdessen drohe, dass die Differenz zwischen Kunst und ihrer Rezeption zugunsten einer festen, unumstößlichen Bedeutungszuschreibung aufgegeben wird – eine Entwicklung, die letztlich die Legitimität von Kunst als solche infrage stellt. So argumentierte auch Coco Fusco in ihrem Artikel auf Hyperallergic:

„Ich halte es für alarmierend und völlig fehlgeleitet, die Zensur und Zerstörung eines Kunstwerks zu fordern, unabhängig davon, welchen Inhalt es hat oder von wem es geschaffen wurde. Als Künstler*innen und als Menschen können wir auf Werke stoßen, die uns nicht gefallen und die wir als beleidigend empfinden. Wir können Kunstwerke als Indikatoren für rassistische, geschlechtsspezifische und klassenbezogene Privilegien verstehen – das tue ich oft. Aber die Annahme, dass Forderungen nach Zensur und Zerstörung eine legitime Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtigkeit darstellen, führt uns auf einen sehr dunklen Weg.“ (Fusco 2017: o.S.)

Andererseits verdeutlicht die Kritik um die Freiheit der Kunst, dass diese nicht isoliert von einem kontextuellen, situativen und intersektionalen Bewusstsein betrachtet werden kann. Diskussionen um „Cancel Culture“ [7] und der Umgang mit Themen wie rassistischer Gewalt und Sexismus zeigen, dass Kunst in bestimmten Kontexten eben nicht neutral bleiben kann bzw. auf die Einwände reagieren muss. Ein Beispiel für diese ethische Haltung illustriert die einvernehmliche Vernichtung von Sam Durant’s Scaffold aufgrund der Proteste der Dakota People eindrücklich: Nicht jede Kunst kann jederzeit, an jedem Ort und in jedem Kontext frei von ihrer politischen und sozialen Wirkung betrachtet werden (vgl. Nelson 2021: insbesondere 232, Fn 14).

Wenn wir also nochmals der These von Helen Molesworth folgen, dass in einer gegenwärtigen Neubestimmung der Funktion von Kunst eine selbstreflexive und fürsorgliche Haltung zentral wird, stellt sich die Frage, was dies für den Umgang mit dem geschilderten Fall im Rahmen kritischer Kunstvermittlung bedeuten könnte. Während sich von Andrea Frasers künstlerischer Intervention – verstanden als institutionelle Selbstkritik – eine thematisch verknüpfte, wenn auch nicht lineare Entwicklung zur kritischen Kunstvermittlung und dem Begriff der Kritikalität nachzeichnen lässt, wirft die Debatte um Open Casket, wie ich meine, eine neue Perspektive auf, in der Kritik nicht mehr selbstverständlich für eine ausschließlich emanzipatorische und machtkritische Kunstvermittlung steht.

Kritik kann im Sinne postkolonialer und dekolonialer Ansätze nicht länger unhinterfragt in der ambivalenten Tradition der Aufklärung fortbestehen, die nicht selten zur Stabilisierung bestehender Machtverhältnisse beiträgt – als ein „Fortbestehen der Solidarität der Mächtigen untereinander“ (Rogoff 2003: o. S.). In diesem Zusammenhang erinnert uns die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin Nana Adusei-Poku daran, dass die Kunstgeschichte als geisteswissenschaftliche Disziplin zeitgleich mit Kolonialismus und Sklaverei im 18. Jahrhundert entstand. Sie ist Teil eines politischen und sozialen Gefüges, dessen Angelpunkt das körperlose, moderne, weiße cis-männliche Subjekt bildet – ein Subjekt, dessen ästhetisches Urteil wesentlich zur Herausbildung eines hegemonialen Geschmacksbegriffs beitrug: „Der Ausschluss des afrikanischen geschlechtlichen Subjekts war für dieses Projekt obligatorisch, ebenso wie die Unterdrückung jeder Subjektposition, die nicht mit dem dominanten Konzept der weißen männlichen Überlegenheit übereinstimmte“ (Adusei-Poku 2020: 5).

Zugleich zeigt sich, dass Kritik im Sinne einer selbstreflexiven diskursiven Standortbestimmung allein nicht mehr ausreicht. Aber welche Art von Sorge ist es, die ich hier als die Kritik und Kritikalität der Kunstvermittlung erweiternden Modus skizziere? Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf die differenzierte Taxonomie des von Joan C. Tronto und Bernice Fisher entwickelten Modells der transformativen Fürsorge zurückgreifen, das eine fundierte Grundlage für eine Entwicklung einer Haltung der Sorge in der Kunstvermittlung bilden könnte. Tronto definiert care als komplexe soziale Praxis, die sich in präventive, reaktive und transformative Fürsorge unterteilen lässt. Während präventive Fürsorge darauf abzielt, Schäden im Vorfeld zu verhindern, und reaktive Fürsorge auf bestehende Bedürfnisse reagiert, zielt die transformative Fürsorge auf tiefgreifende strukturelle Veränderungen ab. Sie setzt an den Ursachen von Fürsorgebedürfnissen an und strebt soziale Gerechtigkeit durch systemischen Wandel an. Besonders prägnant erscheinen dabei die Dimensionen des taking care und caring with. Taking care hebt die Bedeutung politischer Maßnahmen und struktureller Reformen hervor, die langfristige Lösungen ermöglichen. Caring with hingegen betont die kooperative Natur der Fürsorge und die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen, um eine gerechte und solidarische Gemeinschaft zu fördern. Mit Tronto/Fisher lässt sich Sorge als zweifache Perspektive verstehen: einerseits als taking care, die übergreifende, oft systemische Dimension der Fürsorge, und andererseits als caring with, die kooperative und relationale Ausrichtung von Fürsorge. Die hier betrachtete Sorge, verstanden als ein In-Sorge-Sein-Für und die damit verbundene körperliche, affektive und mentale Arbeit, ist keineswegs als eine Nivellierung von Kritik zu begreifen.

Eine kritische Kunstvermittlung im Sinne von Andrea Frasers Institutionskritik und selbst im Sinne der Kritikalität scheint nicht mehr ausreichend. Die wirtschaftlichen Strukturen, Arbeitsbedingungen, Verhältnisse und Verbindungen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung insbesondere in US-amerikanischen Museen, deren Budgets oft aus ‚schmutzigen‘ Geschäften stammen, zu entlarven und anzuprangern, ist nicht mehr genug. Sorge als doppelt reflexive Haltung und im Sinne von Trontos/Fishers transformativer Praxis eines taking care und caring with könnte als ein Kritik und Kritikalität erweiternder Modus der Kunstvermittlung begriffen werden. Die feministische Wissenschaftstheoretikerin Donna Haraway hat letzthin dazu aufgerufen, „bei den Schwierigkeiten zu bleiben“. Für Haraway bedeutet das nicht, sich abzuwenden, wenn ein Thema oder Gegenstand Empörung oder Wut auslöst. Vielmehr geht es darum, in der Ambivalenz zu verweilen – gerade dann, wenn vertraute Überzeugungen infrage gestellt oder erschüttert werden. Unruhig bleiben (Haraway 2016) – im englischen Original formuliert als Aufruf „to stay in trouble“ –, bei der Sorge, in Sorge zu bleiben, ist daher nicht eine Aufforderung nach vermeintlicher Harmonie, im Gegenteil. Es bezeugt die Fähigkeit und Praxis, inmitten von schwierigen Verhältnissen eine Haltung der Besorgnis aber auch des fürsorgenden, umsichtigen Handelns aufrecht zu erhalten.

Daraus lässt sich schließen, dass die Kunstvermittlung auf die veränderten Funktionsbedingungen und Wirkungsweisen von Künstler*in, Kunstwerk und Publikum reagieren muss. Kritische Kunstvermittlung darf sich heute nicht mehr allein auf die Entlarvung von Machtstrukturen und Ungerechtigkeiten beschränken. Vielmehr muss sie eine Balance zwischen Kritik und Sorge finden, um der Komplexität der gegenwärtigen kulturellen und politischen Landschaft gerecht zu werden. Dies erfordert ein tiefes Bewusstsein für die eigene Position sowie für die historischen Bedingungen, unter denen Kritik entstanden ist. Zentral ist die Anerkennung der Ambivalenzen und Spannungen, die im Prozess der Auseinandersetzung mit Kunst, Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen auftreten. Diese Spannungen ermöglichen es nicht nur, bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen, sondern auch neue Räume für Verständnis und Solidarität zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, Kritik und Sorge in einen produktiven Dialog zu bringen. In der Kunstvermittlung bedeutet dies, sowohl auf Aushandlung und kritische Positionierung zu setzen als auch Formen der transformativen Sorge zu entwickeln.

Der Fall Open Casket zeigt, wie eng Kritik und Sorge in Kunstdebatten miteinander verwoben sind und wie beide Kategorien nicht nur als Gegensätze, sondern auch als komplementäre Praktiken verstanden werden können, die jeweils unterschiedliche Formen von Verantwortung und Engagement zum Ausdruck bringen. Ein kritischer und selbstreflexiver Blick, der sich durch eine bewusste Positionierung auszeichnet, bleibt daher unverzichtbar. Die Sorge muss jedoch im Sinne einer transformativen Praxis in der Kunstvermittlung ihren festen Platz haben, um durch gemeinsame Anstrengungen und geteilte Verantwortlichkeiten systemische und strukturelle Veränderungen im Feld der Kunst und dem Museum des 21. Jahrhunderts angehen zu können.

Anmerkungen

[1] Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 2016 zeitigte drastische demokratiepolitische Folgen, von denen der enorme Anstieg von Fake News nur eine war – allein Präsident Trump selbst hatte laut der Washington Post in seiner Amtszeit mindestens über 30.500 falsche und irreführende Aussagen getätigt, womit eine wachsende Bedrohung der Demokratie und Manipulation von menschlichen Affekten und Urteilen einherging (siehe: https://www.washingtonpost. com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-claims-total-30573-over-four-years/). Gerade die Verbreitung von Falsch-Nachrichten auf Social-Media-Plattformen rief Studien und Maßnahmen zur Förderung des kritischen Denkens auf den Plan. 2024 wurde Donald Trump zum 60. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika wieder gewählt.

[2] Der vollständige offene Brief ist im Artikel wurde in Art News vom 21. März 2017 wiedergegeben: artnews.com/artnews/news/the-painting-must-go-hannah-black-pens-open-letter-to-the-whitney-about-controversial-biennial-work-7992/, zuletzt gesehen am 15.01.2025.

[3] Das Zitat ist im Beitrag von George Baker in Texte zur Kunst, 2017, enthalten.

[4] Eine bemerkenswerte Analyse des Falls hat neben Maggie Nelson auch die Künstlerin Coco Fusco Beide vermeiden ein abschließendes Urteil über Schutz’ Gemälde und konzentrieren sich stattdessen auf die Debatte, die es ausgelöst hat – insbesondere auf die Fragen nach den Grenzen und Grenzüberschreitungen von Kunst, Zensur und, wie in Blacks Aufruf, der Zerstörung eines Kunstwerks. Fusco problematisiert dabei insbesondere den Essenzialismus in Blacks Argumentation, der auch in Schutz’ Position kritisch reflektiert werden könnte. Ein Beispiel hierfür sind laut Fusco die Behauptung einiger Unterstützer*innen von Black, dass Abstraktion per se ungeeignet sei, eine traumatische Figur darzustellen. Sie verweist auf die ästhetischen Debatten des 20. Jahrhunderts, die sich mit den Herausforderungen realistischer Darstellungen extremer Gewalt auseinandergesetzt haben. Zudem weist Fusco darauf hin, dass Black in ihrem Brief die Geschichte antirassistischer Kunst weißer Künstler*innen unberücksichtigt lässt, was die Diskussion um das Verhältnis von Kunst, Kritik, Sorge und Repräsentation weiter verkompliziert.

[5] Diese Performance ließe sich als Form von care-taking, als Form der Sorge interpretieren, die, anders als Kritik, hier auch körperlich und situativ reagiert.

[6] https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/10/why-dana-schutz-painted-emmett-till [15.01.2025]

[7] Die Kontroverse zwischen der Künstlerin Dana Schutz, der Klägerin Hannah Black und der Institution sowie den Reaktionen in den sozialen Medien, ist nur eine von den zahlreichen Debatten in Kunst, Literatur, Theater, Film, Musik und Aktivismus, auf die in der gegenwärtigen Debatte der Begriff der Cancel Culture als eine Form der Anklage, des Boykotts, ja der Forderung der Entfernung eines Kunstwerks angewandt Die Kontroversen bringen oft nicht nur heftige Verwerfungen, sondern auch emotionale Verletzungen und Proteste mit sich. Cancel Culture ist ein kontroverses Phänomen, das sowohl als Ausdruck berechtigter Kritik an diskriminierenden Äußerungen als auch als spaltendes gesellschaftliches Werkzeug gesehen wird. Beispielsweise argumentiert Yascha Mounk gegen die gesellschaftlichen Bruchlinien, die durch Cancel Culture und Identitätspolitik entstehen, und plädiert für einen Universalismus liberaler Prägung, der die gemeinsame Grundlage demokratischer Diskurse stärken soll. Cancel Culture identitätspolitischer Prägung hat tatsächlich durch soziale Medien neue Dynamiken erhalten, die Polarisierung fördern und den Fokus auf Randkonflikte lenken können. Zugleich wird Cancel Culture zunehmend von rechten Akteur*innen instrumentalisiert, um progressive intersektionale Forderungen zu diskreditieren und die Anliegen von Minderheiten herabzusetzen. So wird Cancel Culture zu einem Kampfbegriff, der oft selbst zur Einschränkung von Rede- und Meinungsfreiheit dient, indem alles abgelehnt wird, was nicht in ein rechtes Weltbild passt (vgl. Kristina Reymann-Schneiders Beitrag im Deutschlandfunk 2024).

[8] Der Künstler Sam Durant schuf 2012 die Skulptur Scaffold, die zunächst auf der documenta 13 gezeigt Sie bestand aus einer Holz- und Stahlkonstruktion, die auf den Galgen von sieben historischen Hinrichtungen basierte, darunter die größte Massenhinrichtung in der US-Geschichte, bei der 1862 auf Anordnung von Präsident Lincoln 38 Mitglieder der Dakota-Gemeinschaft in Minnesota hingerichtet wurden. Als das Walker Art Center die Skulptur 2017 in seinem Skulpturengarten zeigte, löste dies heftige Proteste von Mitgliedern der Dakota-Gemeinschaft aus, die das Werk als traumatisch und respektlos empfanden. Durant erkannte rückblickend an, dass er die Bedeutung der Referenz für die Dakota unterschätzt hatte. Die Skulptur wurde abgebaut, und das Museum initiierte 2019 einen offenen Wettbewerb für ein neues Kunstwerk einer*s indigenen Künstler*in. Siehe dazu auch Maggie Nelson’s zitiertes Buch und den Text auf „Archives of Destruction“ unter: https://archiveofdestruction.com/ artwork/scaffold/ [15.01.2025].

Literaturverzeichnis

Adusei-Poko, Nana (2020): A Questionnaire on Decolonization. In: October Magazine, S. 4-6.

Anker, Elizabeth.S./Felski, Rita. (Hrsg.) (2017): Critique and postcritique. Durham: Duke University Press.

Autry, Robyn (2017): Another Look Into Dana Schutz “Open Casket”. In: Black Perspectives. Online: https://www.aaihs.org/another-look-into-dana-schutzs-open-casket/ [15.01.2025].

Barker, George (2017): On painting, critique, and empathy in the Emmett Till / Whitney Biennial debate. In: Texte zur Kunst. Online: https://www.textezurkunst.de/de/articles/baker-pachyderm/ [15.01.2025].

Black, Hannah (2017): Open Letter. To the curators and staff of the Whitney biennial. In: Artnews. On-line: https://www.artnews.com/artnews/news/the-painting-must-go-hannah-black-pens-open-letter-to-the-whitney-about-controversial-biennial-work-7992/ [15.01.2025].

Buck-Morss, Susan (2021): Hegel und Haiti: für eine neue Universalgeschichte. 5. Auflage. Übersetzt von L. Faasch-Ibrahim. Berlin: Suhrkamp (Edition Suhrkamp).

Dhawan, Nikita (2024): Die Aufklärung vor Europa retten: kritische Theorien der Dekolonisierung. Übersetzt von: A. Franke. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

Fischer, Karin (2018): Ruhrtriennale: Nikita Dhawan über postkoloniales Denken. Europäer verraten die Aufklärung. In: Deutschlandfunk Kultur. Online: https://www.deutschlandfunk.de/ruhrtriennale-nikita-dhawan-ueber-postkoloniales-denken-100.html [15.01.2025].

Fraser, Andrea (1991): Museum Highlights: A Gallery Talk. In: October Magazine, S. 104-122.

Fusco, Coco (2017): Censorship, Not the Painting, Must Go: On Dana Schutz’s Image of Emmett Till’. In: Hyperalleric. Online: https://hyperallergic.com/368290/censorship-not-the-painting-must-go-on-dana-schutzs-image-of-emmett-till/ [15.01.2025].

Graw, Isabelle/Germer, Stefan (1992): Vorwort zu „Kunstkritik“. In: Texte zur Kunst, 1992, Heft Nr. 5. Online: https://www.textezurkunst.de/de/5/vorwort-5/ [15.01.2025].

Haraway, Donna J. (2016): Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press.

Kennedy, Randy (2017): White Artist’s Painting of Emmett Till at Whitney Biennial Draws Protests. In: The New York Times. Online: https://www.nytimes.com/2017/03/21/arts/design/painting-of-emmetttill-at-whitney-biennial-draws-protests.html [15.01.2025].

Mignolo, Walter D./Kastner, Jens/Waibel, Tom (2012): Epistemischer Ungehorsam: Rhetorik der Moderne, Logik der Kolonialität und Grammatik der Dekolonialität. Wien/Berlin: Verlag Turia + Kant (Es kommt darauf an, Band 12).

Molesworth, Helen (2016): A Year in Shock. In: Artforum, Dezember 2016, Vol. 55, Nr. 4. Online: https://www.artforum.com/features/helen-molesworth-5-231709/ [15.01.2025].

Mörsch, Carmen (2009): Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen. Die documenta 12 Vermittlung zwischen Affirmation, Reproduktion, Dekonstruktion und Transformation. In: Kunstvermittlung 2. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Zürich: Diaphanes, S. 9-33 sowie online: https://whtsnxt.net/249 [15.01.2025].

Mounk, Yascha (2024): Im Zeitalter der Identität: der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Zweite Auflage. Übersetzt von S. Reinhardus/H. Dierlamm. Stuttgart: Klett-Cotta.

Nelson, Maggie (2021): On Freedom: Four Songs of Care and Constraint. Minneapolis: Graywolf.

Puig de la Bellacasa, Maria (2017): Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press (Posthumanities, 41).

Reymann-Schneider, Kristina (2024): Wie rechte Kräfte in den USA den Kulturkampf anfachen. In: Deutschlandfunk Kultur. Online: www.deutschlandfunkkultur.de/kulturkampf-cancel-culture-anti-woke-usa-100.html [15.01.2025].

Rogoff, Irit (2003): Vom Kritizismus über die Kritik zur Kritikalität. Transversal texts. Online: https:// transversal.at/transversal/0806/rogoff1/de [15.01.2025].

Sternfeld, Nora (2012): Das gewisse Savoir/Pouvoir. Möglichkeitsfeld Kunstvermittlung: In: Collaboration. Vermittlung. Kunst. Verein. Ein Modellprojekt zur zeitgemäßen Kunstvermittlung an Kunstvereinen in Nordrhein-Westfalen 2008–2009. Köln, S. 28-33 sowie online: https://whtsnxt.net/153 [15.01.2025].

Spivak, Gayatri Chakravorty (2020): Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation. Nachdruck 2020. Übersetzt von A. Joskowicz/S. Nowotny. Wien Berlin: Verlag Turia + Kant.

Steyerl, Hito/Rodríguez-Guiterrez, Encarnacíon (Hrsg.) (2018): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik. 3. Aufl. Münster: Unrast-Verlag.

Tronto, Joan C./Fisher, Berenice (1990): Toward a Feminist Theory of Caring. In: Circles of Care. Work and Identity in Women’s Lives. Albany: Suny Press, S. 36-54.

Viveros-Fauné, Christian (2017): Painting Pumps Its Fist at the Whitney Biennial. In: Artnews. Online: https://news.artnet.com/art-world/post-trump-painting-pumps-its-fist-at-the-whitney-bienni-al-894050 [15.01.2025].