Fachdidaktische Überlegungen zu einer Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität am Beispiel einer „kongolesischen Kraftfigur“ um 1900 – oder: vielfältige Narrative über eher unbekannte Objekte

„Ich zweifle grundsätzlich daran, dass es eine Wahrheit, eine Geschichtsnarration oder eine Autorschaft gibt. Mich interessiert das Dazwischen.“ Mathilde ter Heijne[1]

Das Konzept der Salzburger Tagung „Kritik (in) der Kunstpädagogik“ fragte nach Formen, Relationen und Potentialen des Kritisierens im Rahmen der Disziplin Kunstpädagogik. Zugänge einer sogenannten „kritischen Kunstpädagogik“ standen dabei zur Diskussion, gleichwohl aber auch eine Kunstpädagogik, die sich reflexiv mit Aspekten von Kritik beschäftigt. Eine Frage, die vor diesem Horizont für das Folgende insbesondere relevant erscheint, war jene nach Perspektivierungen des Kritisierens im Rahmen der Fachspezifik: Welche Aspekte des Kritisierens sind unter einem fachdisziplinär ausgerichteten, kunstpädagogischen Zugang relevant? Eine Möglichkeit des Antwortens wäre: kritische Zugänge der Kunstpädagogik in Relation zu Normativität und Reflexivität zu setzen.

Der vorliegende Beitrag wird weder den Begriff der Kritik noch den der Reflexivität und auch nicht jenen der Normativität abschließend bestimmen können. Diese Begriffe wurden sowohl in philosophischen und soziologischen als auch in bildungs- und erziehungswissenschaftlichen Diskursen vielfach diskutiert. Hier soll es darum gehen, spezifische Perspektivierungen dieser erkenntnisbildenden Dimensionen stark zu machen, um deren Relationalität im Rahmen der sowieso multiplen Disziplin Kunstpädagogik zu erörtern. Es geht mir dementsprechend darum, Relationen, und damit auch Aspekte des Übergangs, zwischen diesen Dimensionen – Kritik, Reflexivität und Normativität – in den Blick zu nehmen, um daran eine differenzreflexive, kunstpädagogische Praxis und Möglichkeiten ihrer Theoriebildung zu schärfen.

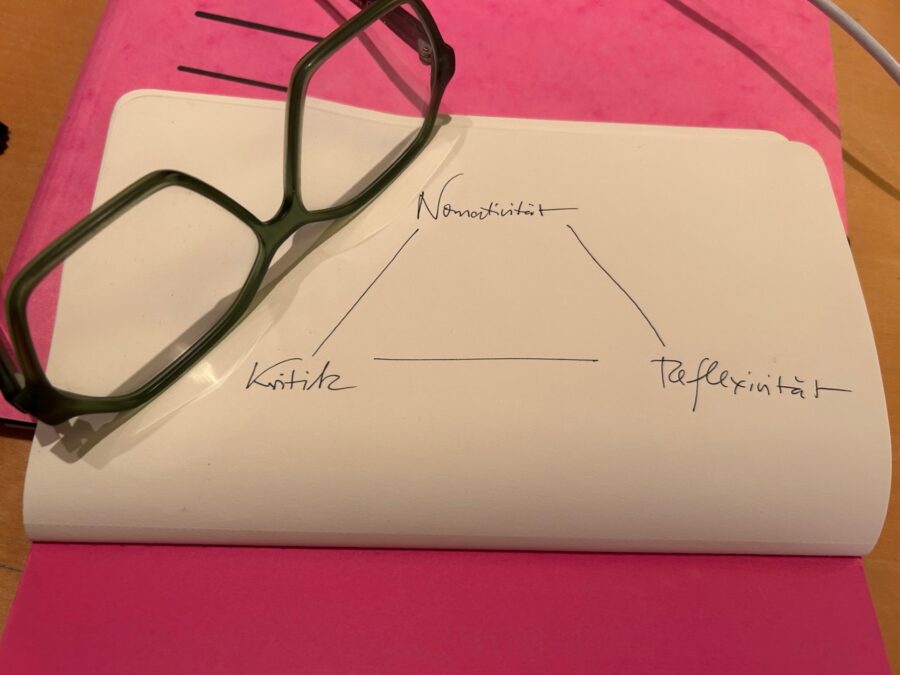

Abb. 1: Skizzenheft mit Trias.

Eher im Sinne einer Heuristik und damit einer Erkenntnis ermöglichenden Rahmensetzung, wird im Folgenden eine Annäherung an die drei Dimensionen skizziert. Sie eröffnen jeweils mögliche Rahmungen für eine als kritisch, normativ oder reflexiv verstandene Kunstpädagogik. Zugleich zeigt sich, dass die Zuordnungen jeweiliger Positionen nicht eindeutig sind, eher von Tendenzen als von Zugehörigkeiten zu sprechen ist. Bestenfalls dient die vorgeschlagene Heuristik der Befragung und Positionierung kunstpädagogischen Handelns und Forschens im Spannungsfeld dieser Trias, die vor allem durch Relationalität und Übergänge geprägt ist. In der Auseinandersetzung mit einem spezifischen Gegenstand – einer kongolesischen Nkisi-Figur – sollen unterschiedliche kunstpädagogische Zugänge zum Objekt diskutiert und damit in Zusammenhang stehende kritische, normative und reflexive Vermittlungsperspektiven erörtert werden.[2]

Ein Verständnis von Kritik

Wenn man im aktuellen deutschsprachigen Fachdiskurs unterschiedliche Zugänge zu einer „kritischen Kunstpädagogik“ sondiert, so ist diesen gemein, dass sie sich von einem positivistischen Verständnis von Wissenschaft abgrenzen und vor allem von einer poststrukturalistischen, postmodernen Theoriebildung geprägt sind (so etwa im Rahmen von feministischen, rassismuskritischen, postkolonialen, neomaterialistischen Zugängen). Mit einer solchermaßen verfassten Kunstpädagogik lassen sich Positionierungen beispielsweise von Carmen Mörsch, Nora Sternfeld, Eva Sturm oder auch Nanna Lüth verbinden. Gemeinsame Merkmale dieses – unbestritten auch heterogenen – Diskurses sind eine mehr oder weniger explizite Distanzierung, eine Abstandnahme, von einem Objektivitätsverständnis, das seine normativen Grundlegungen und seine eigene Situierung tendenziell wenig bis gar nicht thematisiert. Nicht zuletzt die quantitative Bildungsforschung steht hier häufig in der Kritik, aufgrund einer vielfach konstatierten Infragestellung der Vermessbarkeit von Bildungsprozessen im Rahmen einer auf Effizienz und Optimierung ausgerichteten, selektiven Leistungsgesellschaft sowie ihrer ökonomisierten Rahmenbedingungen. Dementsprechend forscht eine „kritische Kunstpädagogik“ – wenn sie empirisch forscht – vorwiegend qualitativ. Dies mag auch dem Anliegen geschuldet sein, dass die hier anvisierten qualitativen Forschungszugänge verstärkt nach dem „Wie“ und „Warum“ fragen und weniger auf eine Bestandsaufnahme und auf das „Was“ fokussieren. Eine sogenannte „kritische Kunstpädagogik“ macht ihre normativen Setzungen tendenziell explizit durch eine forschende Haltung, die vor allem die Situiertheit des Wissens sowie die eigene, subjektive Forscher*innenperspektive bzw. eine Selbstverortung in den Forschungs-und Repräsentationsprozess der Forschungsergebnisse miteinbezieht und darin einschreibt. In diesem Sinne ist Kritik – entsprechend Foucaults Analyse (1992) – als ein dynamisches Projekt zu verstehen, das seine Dynamik nicht beherrscht, sondern sich unablässig formiert und von Neuem entsteht (Foucault 1992: 8; vgl. auch Zahn 2020: 214). Zwar ist ein Ringen um Objektivität nicht ad acta gelegt, aber eben auch an eine unbedingte Reflexion der historischen und gesellschaftlichen Rahmensetzungen gebunden (Haraway 1995; Haraway 1988; Love 2018). Diese Perspektive kann insofern als anti-aufklärerisch verstanden werden, als dass Kritik nicht ausschließlich und total – im Sinne Kants – auf autonome Selbstreflexion rekurriert. Vielmehr werden Aspekte etwa des gesellschaftlichen, historischen und subjektiven Involviert-Seins, damit auch der Affizierung und der Selbstpositionierung in wissenschaftlichen Prozessen in Anschlag gebracht. In dieser Auffassung von Kritik bildet Rationalität nicht das absolute Fundament der Urteilsbildung. Distanzierung, so auch eine unumstrittene Subjekt-Objekt-Positionierung, sowie kognitives, rationales Verstehen stiften nicht den exklusiven Ausgangspunkt einer kritischen Haltung. Nicht das Urteil, sondern zuallererst die Eröffnung von anderen, alternativen Wahrnehmungs- und Denkmöglichkeiten stehen zur Debatte (vgl. auch Zahn 2020), um unter anderem auch machtvolle, dominante Wissensordnungen zu verschieben und dadurch weitere Handlungsmöglichkeiten zu offerieren. In der folgenden Untersuchung wird es unter anderem darum gehen, die eigene subjektive Involviertheit ebenso wie Möglichkeiten alternativer Wahrnehmungs- und Denkmöglichkeiten im Sinne eines relational angelegten fachdidaktischen Zugangs zu einem Gegenstand – zu einer sogenannten kongolesischen Kraftfigur – zu reflektieren.

Ein Verständnis von Normativität

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Normativität wird insbesondere in einer Bezugsdisziplin der Kunstpädagogik, der Erziehungswissenschaft, aber auch in der forschungsbezogenen Pädagogik geführt. Zwei Perspektiven sollen an dieser Stelle konturiert werden: Marian Heitger entsprechend, der u.a. mit Jörg Ruhloff den Diskurs um Normativität in der Erziehungswissenschaft geprägt hat (vgl. Fuchs/Jehle/Krause 2019 sowie Meseth/Casale/ Tiervooren/Zirfas 2013), stellt Normativität eine Kategorie dar „für die Möglichkeit und Notwendigkeit, Pädagogik an der Frage nach einer gerechten und verbindlichen Lebensgestaltung zu orientieren“ (Spellenberg 2015: 149). Pädagogik ist also entsprechend dieser Diskurslinie immer an normative Setzungen gebunden. Dass pädagogische Handlungen immer auch von Normativität durchdrungen sind, ist für eine kritische oder auch reflexive Kunstpädagogik ebenso ein zentraler Gedanke. Eine weitere Diskurslinie über Normativität ist die Beschäftigung damit, ob Normen explizit gemacht werden oder lediglich implizit im pädagogischen Handeln zur Geltung kommen. Eine These innerhalb des Normativitätsdiskurses ist, dass Normativität den verhandelbaren Charakter von Gründen verschleiere (vgl. Spellenberg 2015: 149; Fuchs/Jehle/Krause 2013; Ruhloff 2013). Normativität, so die Argumentation, plausibilisiere diese Gründe als scheinbare Tatsachen und statte sie mit Anerkennung und Verbindlichkeit aus (vgl. ebd.). Hier wird also ein kritischer Zugang zur Normativität deutlich, der vermeintliche Tatsachen zunächst als begründungsbedürftig zur Debatte stellt. Im akademischen Diskurs um das Lehren und Lernen hat man häufig die Normativität der pädagogischen Fächer, also auch etwa der Kunstpädagogik, gegenüber den empirischen Bildungswissenschaften polarisiert: während man der Pädagogik wegen ihrer Normativität, aufgrund fehlender objektiver Zugänge, Unwissenschaftlichkeit attestierte, reklamierte man im Gegenzug für die empirische, vor allem quantitative Erziehungswissenschaft, dass sie die normativen Grundlagen ihrer Studien nicht reflektiere. In der hier vorgeschlagenen Perspektivierung geht es gerade nicht um die Polarisierung der Normativität beispielsweise gegenüber objektiven wissenschaftlichen Verfahren (die mutmaßlich eher im Bezugsfeld einer reflexiven Kunstpädagogik zu verorten wären). Es geht auch nicht um die eindeutige Festlegung einer Differenz, eines Unterschieds – jene „normativ“, diese „wissenschaftlich und damit objektiv“. Vielmehr sollen Möglichkeiten des „Abstand-Nehmens“ (vgl. Johns 2021: 29 und den konstatierten Bezug auf François Jullien: ebd. 43ff.) ausgelotet werden. Es geht um die Schärfung des Blicks für eine kunstpädagogische Theoriebildung sowie um die Möglichkeiten einer professionellen Praxisreflexion durch die Brille der hier vorgeschlagenen Trias, um die ihr inhärenten Übergänge und um das daraus resultierende „Dazwischen“ (vgl. Jullien 2014: 49ff.), in dessen dynamischem Differenzierungsgeschehen ein erkenntnisbildendes Moment liegt. Dass fachdidaktisches Handeln immer auch normativ geprägt ist, soll in der anschließenden Untersuchung von kunstpädagogischen Zugängen zu dem hier im Mittelpunkt stehenden Gegenstand – der bereits oben erwähnten Kleinplastik aus dem Kongo – verdeutlicht werden. Die schon thematisierte Orientierung der Pädagogik an einer „gerechten und verbindlichen Lebensgestaltung“ betrifft dann auch die kunstpädagogische Beschäftigung mit der Geltung von diversen Formen des Wissens. Der Umgang mit Multiperspektivität, aber auch das Explizit-Machen von Begründungszusammenhängen sowie die Erörterung von Geltungsansprüchen gegenüber (doch verhandelbaren) Tatsachen spielen beim reflexiven und kritischen Umgang mit Normativität eine zentrale Rolle. Hier können sich für die Fachdidaktik zudem inklusive Perspektiven eröffnen.

Ein Verständnis von Reflexivität

Auch der Begriff der Reflexivität ist vor allem im erziehungswissenschaftlichen Diskurs im Zuge der Debatte einer adäquaten Professionalisierung und der Etablierung von Ausbildungsstandards im Sinne des „guten Unterrichts“ geführt worden (vgl. u.a. Helmke 2022; Hilzensauer 2017). In jüngerer Zeit wird der Zugang zur Reflexivität in der fachdisziplinären Diskussion der Kunstpädagogik insbesondere mit Blick auf die fachliche Spezifik des Visuellen und ästhetischer Bildungsprozesse ausdifferenziert (vgl. u.a. Böhme 2022: 59-136: Johns 2021: 89-101). Im Zuge der Lehrer*innenbildung im Rahmen der Erziehungswissenschaften zielt die mit Reflexivität verbundene Forschung häufig auf die Untersuchung einer „Reflexionskompetenz“: Mittels dieser sollen Problemlagen im Unterrichtsprozess erkannt und effizient gelöst werden. Es geht dabei also um eine Verbesserung und Optimierung des Unterrichts, um die Ausbildung von „gutem Unterricht“ bzw. um den Maßstab einer „best practice“ sowie um die Etablierung von Qualitätsstandards, die im Unterrichtsprozess messbar sein sollen. Hier wird Lehrer*innenprofessionalität im Sinne allgemeingültiger Standards – jenseits fachspezifischer Aspekte – adressiert und als breitenwirksame, effektive Handlungsmatrix etabliert. Diese Vorstellungen von Machbarkeit bzw. umfassender Verfügbarkeit durch Professionalisierung im Rahmen sich anzueignender Kompetenzstandards, werden innerhalb einer reflexiv orientierten Kunstpädagogik insbesondere im Zusammenhang mit ästhetischen bzw. künstlerischen Bildungsprozessen in Frage gestellt. Ein solches konträr ausgerichtetes Verständnis von Reflexivität findet Anknüpfungen im erziehungswissenschaftlichen Diskurs der 1990er Jahre, noch vor der ersten PISA-Studie (vgl. u.a. Helsper/Combe: 1996): Reflexion wurde hier insbesondere mit der Unbestimmtheit, mit Widersprüchen, mit Antinomien und Paradoxien pädagogischer Situationen in Zusammenhang gebracht. So etwa treten im jüngeren kunstpädagogischen Diskurs bei Böhme (2022) und Johns (2021) Aspekte der Unplanbarkeit, des Widerspruchs, von Ambiguität und Irritation in den Vordergrund, die als bildende Momente im Rahmen ästhetischer Erfahrung entfaltet werden. Reflexivität wird hier gerade nicht auf messbare Standards ausgerichtet. In dieser Auffassung einer reflexiven Kunstpädagogik, die in phänomenologischer Perspektive mit diversen Formen der Responsivität kalkuliert (so auch Sabisch 2018), werden Formen pädagogischer Reflexion ins Zentrum gerückt, „in denen auch den ‚prekären Zwischenlagen‘, dem ‚Übergängigen‘ (vgl. Waldenfels 2013, S. 165ff.), dem Mehrdeutigen von Unterricht und den Ambivalenzen von Lehre, von Selbst und Anderen Aufmerksamkeit geschenkt werden kann“ (Böhme 2021: 87). Der Übergang zwischen Kritik und Reflexivität ist hier ebenso fließend. Eine kritische Kunstpädagogik scheint allenfalls stärker bestimmt zu sein durch die Setzung eines eher normativen Rahmens, der eine gesamtgesellschaftliche Vision im Blick hat. Wohingegen eine tendenziell reflexive Kunstpädagogik weniger aktivistische, gesellschaftspolitische Perspektiven explizit adressiert, sondern stärker aus einer situativen unterrichtlichen oder vermittlungsspezifischen Gegebenheit Aspekte des Mehrdeutigen, des Unplanbaren, des Widersprüchlichen adressiert, um eine multiperspektivische Öffnung gegenüber monolithischen Deutungsperspektiven – etwa von Bildern – zu erlangen.

reflexive Korrelate

Die drei skizzierten Dimensionen stehen in Relation zueinander und bieten sich gegenseitig als Korrektive an. Sie sollen im Zusammenhang dieses Beitrages deswegen als „reflexive Korrelate“ bezeichnet werden. Ihre unscharfen Übergänge verweigern eine absolute Systematik – insbesondere wenn sie mit kunstpädagogischen Praxissituationen konfrontiert werden: Positioniert sich etwa der kunstpädagogische Diskurs sehr stark auf der Seite der Normativität ohne die Verhandelbarkeit der gesetzten Normen zu Debatte zu stellen, eröffnet ein kritischer Zugang zur unter Umständen machtvollen Unsichtbarkeit und Dethematisierung der eigenen Situiertheit eine Möglichkeit reflexiver Abstandnahme. Positioniert sich der kunstpädagogische Diskurs hingegen sehr stark als kritischer, ohne dabei die eigene Normativität sichtbar zu machen, ermöglicht ein reflexiver Zugang, der die Widersprüchlichkeiten, Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten in den Blick nimmt, vielleicht die Sichtbarmachung der Normativität in der Kritik. Adressiert der kunstpädagogische Diskurs hingegen verstärkt seine reflexiven Dimensionen, öffnet die Beschäftigung mit den eigenen normativen Grundlegungen möglicherweise für eine kritische Berücksichtigung des machtvollen Nicht-Expliziten in der Reflexion. Eine nun im oben skizzierten Sinne als triadisch verortete Kunstpädagogik müsste folglich die Übergänge zwischen Kritik, Normativität und Reflexivität sichtbar werden lassen und die Suchbewegungen der eigenen Situierung transparent machen. Mit einer solchermaßen angelegten Konzeptualisierung verfolge ich eine theoretische Annäherung des „Dazwischens“: Denn hier wird der Zwischenraum in Unterscheidungs- bzw. Differenzierungsprozessen als erkenntnisstiftendes, bildendes Moment betont (vgl. u.a. Johns 2021: 34, 43ff.). Es geht nicht darum, eine endgültige Positionierung festzulegen, sondern vielmehr Aspekte der Transition in diesem Feld zu sondieren sowie zu markieren. Zugleich geht es um „die Annahme einer grundlegenden Relationalität“ (Forster 2019: 151) sowie im Sinne Haraways (1988/1995) um die Annahme der Situiertheit des Wissens. Diese „grundlegende Relationalität“, die mir für eine Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität – in ihrer mehrdimensionalen Bezüglichkeit – maßgeblich erscheint, versuche ich, mittels der skizzierten Trias zu erörtern. Es geht folglich um den Versuch von Transparenz, sowie um legitimierte Begründungszusammenhänge (kunst)pädagogischen Handelns, ohne dass sie jemals vollständig benannt sein können – das haben nicht zuletzt psychoanalytisch informierte Zugänge u.a. in der ästhetischen Bildung dargelegt (vgl. u.a. Pazzini 2008). Mit Leerstellen ist auch in der vorgeschlagenen Trias zu rechnen.

Abstand nehmen – vom kunstgeschichtlichen Kanon der Kunstpädagogik

Fragt man auf der Grundlage postkolonialer Theoriebildung nach den normativen Strukturen des kunsthistorischen Diskurses in der schulischen Kunstpädagogik, dann wird recht schnell deutlich, dass sie von einer vorwiegend eurozentristisch-westlichen Perspektive geprägt ist: Die historiografische Ordnung des schulischen, kunsthistorischen Kanons zeichnet sich häufig durch eine Epochengenealogie entlang einer Form-und Stilgeschichte aus (vgl. Hoffmann 2017). Sie ist in vielen Lehrwerken des Kunstunterrichts implizit sowie auch explizit zu finden (vgl. hierzu u.a. Thomas/Seydel/Sowa 2012: 8-13) und bildet eine grundlegende Wissensordnung kunstpädagogischer Lehre (vgl. Hoffmann 2017). Selbst wenn die Publikationen aus älteren Erscheinungsjahren stammen, so entfalten sie ihre Diskursdominanz durch die langwierige Haltbarkeitsdauer in Schulen ebenso wie durch häufige Neuauflagen und ihre Vervielfältigungen im digitalen Raum, bspw. in Unterrichtsentwürfen der Bildungsserver oder auf Internetplattformen für Lehrmaterial. Merkmale dieses eurozentristisch-westlichen Narrativs sind, dass Kunstgeschichte meistens entlang einzelner, sogenannter Meister erzählt und an Einzelwerken exemplifiziert wird (u.a. Thomas/Seydel/Sowa 2012: 106): Als Wegbereiter der Moderne gelten beispielsweise fortwährend Henri Matisse und Pablo Picasso, diese meistens genealogisch verknüpft in Rekurs auf Cézanne. Die Beschäftigung dieser europäischen Künstler mit „afrikanischen Skulpturen und Masken“ beispielsweise im Pariser Völkerkundemuseum wird zwar erwähnt (vgl. Thomas/Seydel/Sowa 2012: 106), die Blickperspektiven in der Konstruktion einer „klassischen Moderne“ im machtasymmetrischen Gefüge kolonialer Strukturen wird jedoch nicht thematisiert (vgl. Hoffmann 2020). Die im erwähnten Lehrwerk zu Grunde gelegte Aufbereitung einer spezifischen Geschichte der Kunst folgt dementsprechend auch keiner Bildanordnung, die etwa Übergänge, Multiperspektivität, Lücken und Leerstellen zulässt, markiert oder auch bewusst als reflexive Momente inszeniert. Bedeutsam erscheint auch, dass diese Form der Historiografie in mehr oder weniger starken Abweichungen in kunstpädagogischen Lehr- und Lernsettings immer wieder aufgeführt und damit stabilisiert wird. In künstlerisch-praktischen Aufgabenstellungen wird der Kanon stetig reinszeniert, z.B. in Unterrichtsreihen zum Expressionismus und dem sogenannten „Blauen Reiter“, verbunden mit der formalästhetischen Wiederaufführung des Komplementärkontrasts. In kunstpraktischen Aufgabenstellungen sowie im Zeitstrahl, monolinear und chronologisch aufgereiht, zeigt sich in Klassenräumen, wie sich eine Norm – figuriert als kanonische Erzählung und Visualisierung – in der kunstpädagogischen Unterrichtspraxis entfaltet.

Eine paradigmatische Struktur dieser normativ angelegten historiografischen Ordnung ist ihre weitgehend lineare Genealogie: Es geht hier um die Vermittlung von Orientierungswissen aus einer monolithischen Deutungsperspektive, die jene vielschichtigen Vernetzungen, Verwicklungen und Polyvalenzen, die visuellen Artefakten inhärent sind, nicht im Blick hat. Durch die Wiederholung dieser Praxis in unterschiedlichen Medien und diversen institutionellen Kontexten bildet sich eine diskursive und visuelle Matrix als implizite Norm aus. Zudem fällt mit einem von postkolonialer Theorie informiertem Blick bei der Durchsicht beispielsweise des „Bildatlas Kunst“ aus dem Klett-Verlag (Thomas/Seydel/Sowa 2012) auf, dass die Kolonialgeschichte Afrikas kaum bis gar nicht thematisiert wird: Zwei Doppelseiten widmet man historischen, außereuropäischen künstlerischen Arbeiten in Afrika und es sind keinesfalls zeitgenössische Positionen (vgl. ebd.: 164-165 u. 224-225). Eine Doppelseite (ebd.: 164-165) von den zweien soll hier näher in den Blick genommen werden.

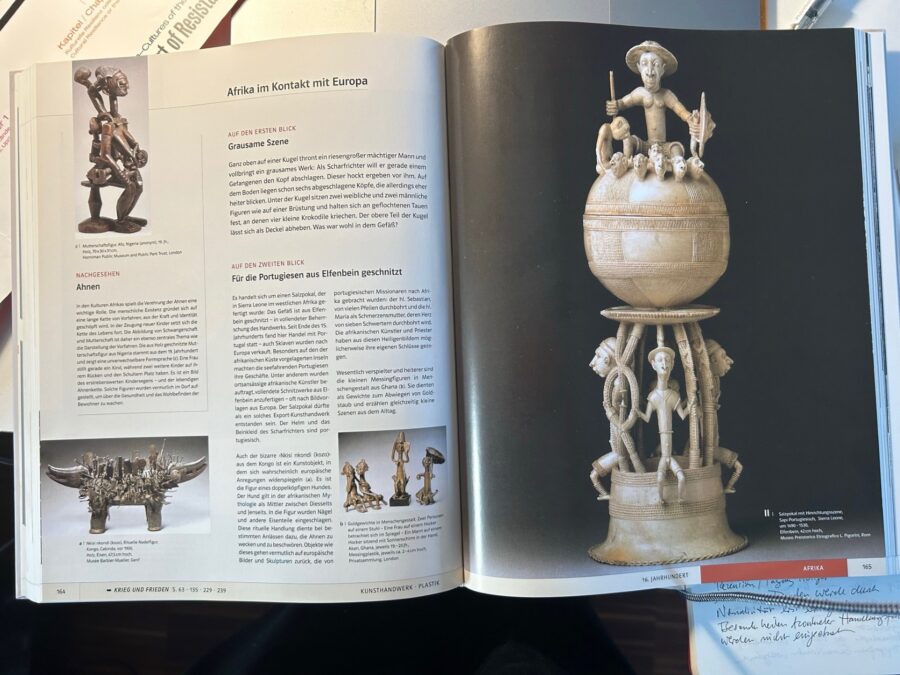

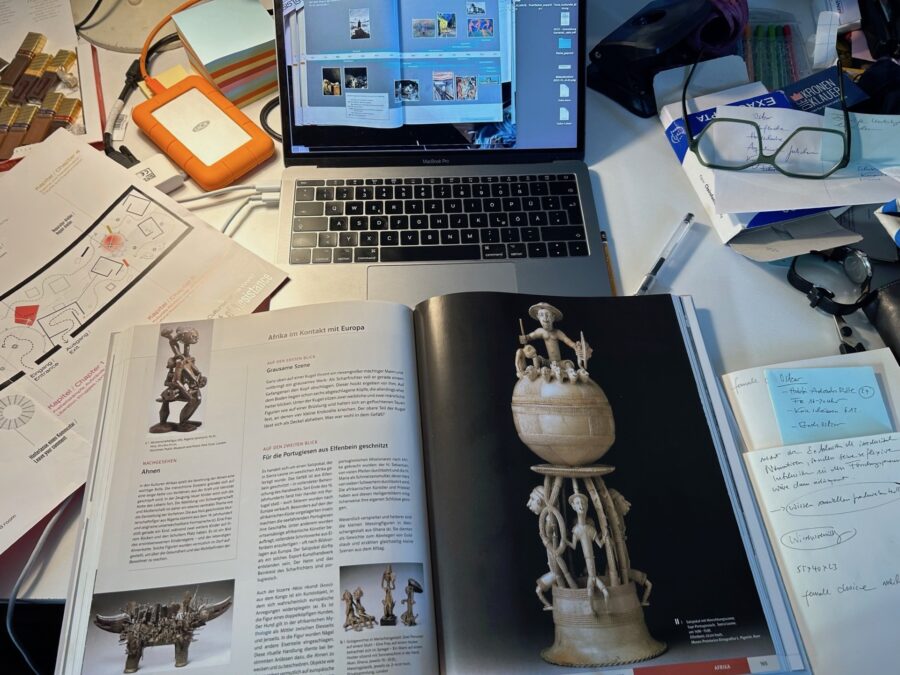

Abb. 2: Doppelseite aus dem KUNST Bildatlas

Unter der Überschrift „Afrika im Kontakt mit Europa“ wird ein Artefakt abgebildet, das hier als „rituelle Nadelfigur“ bezeichnet ist (Abb. 2: unten links). Das mittels der Fotografie visualisierte hundeähnliche Wesen mit zwei symmetrisch gegenüberliegenden Köpfen wird folgendermaßen beschrieben:

„Auch der bizarre ‚Nkisi nkondi (kozo)‘ aus dem Kongo ist ein Kunstobjekt, in dem sich wahrscheinlich europäische Anregungen widerspiegeln (a). Es ist die Figur eines doppelköpfigen Hundes. Der Hund gilt in der afrikanischen Mythologie als Mittler zwischen Diesseits und Jenseits. In die Figur wurden Nägel und andere Eisenteile eingeschlagen. Diese rituelle Handlung diente bei bestimmten Anlässen dazu, die Ahnen zu wecken und zu beschwören. Objekte wie dieses gehen vermutlich auf europäische Bilder und Skulpturen zurück, die von portugiesischen Missionaren nach Afrika gebracht wurden: der hl. Sebastian, von vielen Pfeilen durchbohrt und die hl. Maria als Schmerzensmutter, deren Herz von sieben Schwertern durchbohrt wird. Die afrikanischen Künstler und Priester haben aus diesen Heiligenbildern möglicherweise ihre eigenen Schlüsse gezogen.“

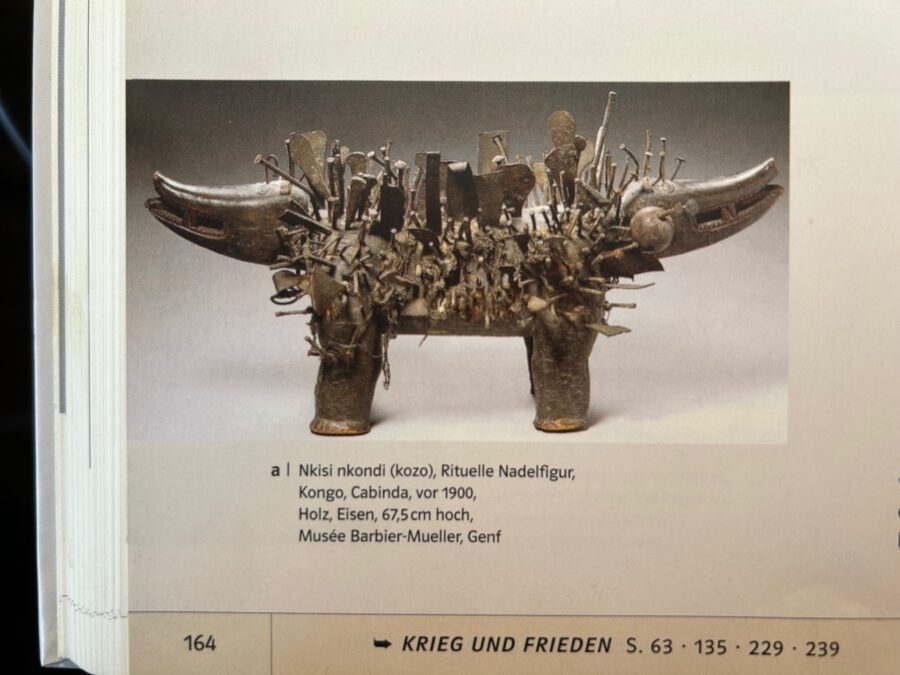

Abb. 3: Abbildung des Nkisi nkondi mit Bildunterschrift

Entsprechend konventioneller, kunsthistorischer Systematik betitelt die Bildunterschrift im Lehrwerk das Objekt mit seinem offenbar ursprünglichen Namen (vgl. Abb. 3) und gibt Hinweise zum Gebrauchskontext, zur Provenienz sowie zum mutmaßlichen Herstellungszeitraum. Material- und Größenangaben sowie der aktuelle Aufenthaltsort werden außerdem benannt:

„Nkisi nkondi (kozo), Rituelle Nadelfigur Kongo, Cabinda, vor 1900

Holz, Eisen 67,5 cm hoch

Musée Barbier-Mueller, Genf“

Weitere Informationen zum historischen Kontext der Figur finden sich auf dieser Doppelseite nicht und auch an keinem anderen Ort der genannten Publikation. Deutlich zeigt sich, dass hier weitgehend eine Perspektive eingenommen wird, die die Adaption westlicher christlicher Ikonografien in den Motivkosmos kongolesischer Objekte nahelegen. Welchen Sinn der Umgang mit den Ahnen für die kongolesische Gesellschaft hat, wird nicht näher beleuchtet. Beschreibungen und Bedeutungen der rituellen Praktiken, die mit diesen Figuren in Verbindung stehen, werden kaum erörtert. Auch den „eigenen Schlüssen“, die möglicherweise afrikanische Künstler und Priester aus den europäischen Heiligenbildern gezogen haben, wird nicht näher nachgegangen. Symptomatisch scheint hier die Dominanz der westlich-europäischen Blickperspektive zu sein, die sich im methodischen Duktus traditioneller westlich-europäischer Kunstgeschichtsschreibung auf eine christliche Ikonografie, ihre formal-inhaltlichen Aspekte sowie positivistische Systematisierungsverfahren (Titel, Provenienz, Datierung, Material, Größe, Ort) bezieht. Die Figuration des Artefakts wird vielmehr als einseitige Adaption westlicher Ikonografie in afrikanischen Ritualskulpturen beschrieben: christliches Darstellungsrepertoire, wie der „heilige Sebastian“ oder „Maria als Schmerzensmutter“, dient, so wird konstatiert, „als Anregung“ (ebd.). Die eigenständige Entwicklung eines Darstellungsrepertoires für solche Artefakte im Rahmen der kongolesischen Kultur scheint im Kontext dieses Lehrwerks als epistemische Matrix undenkbar.

Zudem irritiert vor dem Hintergrund der Reflexion kolonialer und postkolonialer Machtverhältnisse und ihrer Ausbeutungsgeschichte die unkommentierte Sachinformation, dass der auf der rechten Seite großformatig abgebildete Salzpokal eine Hinrichtungsszene zeigt: Sie stellt die Köpfung eines afrikanischen Mannes durch einen portugiesischen Kolonialherren dar. Weitere körperlose Köpfe sind ebenfalls auf dem Deckel angebracht, die mutmaßlich für weitere Personen stehen, die genauso hingerichtet wurden. Im Sinne des traditionellen kunsthistorischen Diskurses wird hier vornehmlich auf die Materialität und Fertigkeit in der Herstellung des Salzpokals abgehoben, ohne dass die dargestellte Szene des Artefaktes kontextualisiert wird: „Das Gefäß ist aus Elfenbein geschnitzt – in vollendeter Beherrschung des Handwerks“ (ebd.: 164), konstatieren die Autor*innen ebenso wie sie festhalten, dass der Salzpokal als Export-Kunsthandwerk entstanden sein dürfte (vgl. ebd.). Dass er auch als Macht- oder Siegestrophäe gedient haben könnte – was gemeinhin mit der Bezeichnung eines Pokals verbunden sein dürfte – oder auch als Akt der Rebellion der Kolonisierten gegenüber den Kolonialherren realisiert wurde, bleibt als Deutungsperspektive völlig ausgeschlossen. Multiperspektivische Lesarten, Mehrfachfunktionen zwischen Machtdemonstration und Subversion bzw. Widerstand, diverse Gebrauchs- und Fertigungszusammenhänge im kolonialen Gefüge werden nicht thematisiert – ganz zu schweigen vom Schmerz und den Affekten, die sich mit diesen Darstellungen ebenfalls verbinden, jenseits der rationalen Systematisierung. Die auf der Doppelseite ausgeflaggte „Kontaktzone“ mit der Überschrift „Afrika im Kontakt mit Europa“ wird weder als vielschichtiger, durchaus konfliktbehafteter, mutmaßlich auch schmerzvoller Begegnungsraum beleuchtet noch als eine machtasymmetrische, koloniale Beziehung erörtert, in der auch die Kolonisierten Formen des Widerstands entwickelt haben. Die in kolonialen Kontexten entstandenen Artefakte werden aus der Perspektive einer traditionellen europäisch-westlichen Kunstgeschichte vornehmlich hinsichtlich einer Kostbarkeitslogik (Elfenbein), der Fertigungsqualität (vollendetes Handwerk) sowie motivgeschichtlich (hlg. Sebastian/Schmerzensmutter) eingeordnet und historisiert.

Was tun?

Ich habe unterschiedliche Visualisierungsformen und Diskursformationen eines westlich-europäischen Narrativs der Geschichte der Kunst skizziert: einerseits die Konstruktion eurozentristischer Epochengenealogien unter weitgehendem Ausschluss außereuropäischer, eigenständiger künstlerischer Praktiken und andererseits die spezifische Darstellung sogenannter „afrikanischer Kunst“ im Rahmen einer westlich-europäischen Wissensordnung und Epistemik – damit ist die spezifische Struktur der Erkenntnisbildung gemeint, die hier über die akademische Disziplin der Kunstgeschichte und auch der Ethnologie zu Grunde gelegt wird. Mit Blick auf die gezeigten Materialien stellt sich vor dem Hintergrund postkolonialer Theorie die Frage: Wie kann angesichts dieser Dominanz eines westlich-eurozentristischen Narrativs Kunst- und Kulturgeschichte innerhalb eines kunstpädagogischen Lehr- und Lernsettings überhaupt erzählt und sich mit ihr auseinandergesetzt werden?

tasten in Spannungsverhältnissen

Unter der Perspektive der Trias von Reflexivität, Normativität und Kritik möchte ich eine Ausstellung in den Blick nehmen, die meiner Ansicht nach diese Fragestellung erhellen und Perspektiven für eine Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität eröffnen kann: Die Ausstellung Resist! Die Kunst des Widerstands wurde im Rautenstrauch Joest Museum in Köln im Jahr 2021/22 gezeigt (vgl. http://rjm-resist.de/). Das Ausstellungshaus setzt sich als eines der bekannten ethnologischen Museen in Deutschland in unterschiedlichen Facetten mit dem kolonialen Erbe seiner eigenen Sammlung auseinander. Bemerkenswert für die vorliegende Auseinandersetzung ist, dass die genannte Ausstellung als eine kritische Reflexionsfolie gegenüber der ständigen Sammlung des Museums und ihren kanonischen Narrativen fungieren kann. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass monoperspektivische Narrative, so etwa auch die Linearität einer genealogischen Geschichtserzählung aufgebrochen sowie ein eindimensionaler Zugriff aus westlich-europäischer Perspektive auf Objekte bzw. Artefakte des globalen Südens reflektiert wurden:

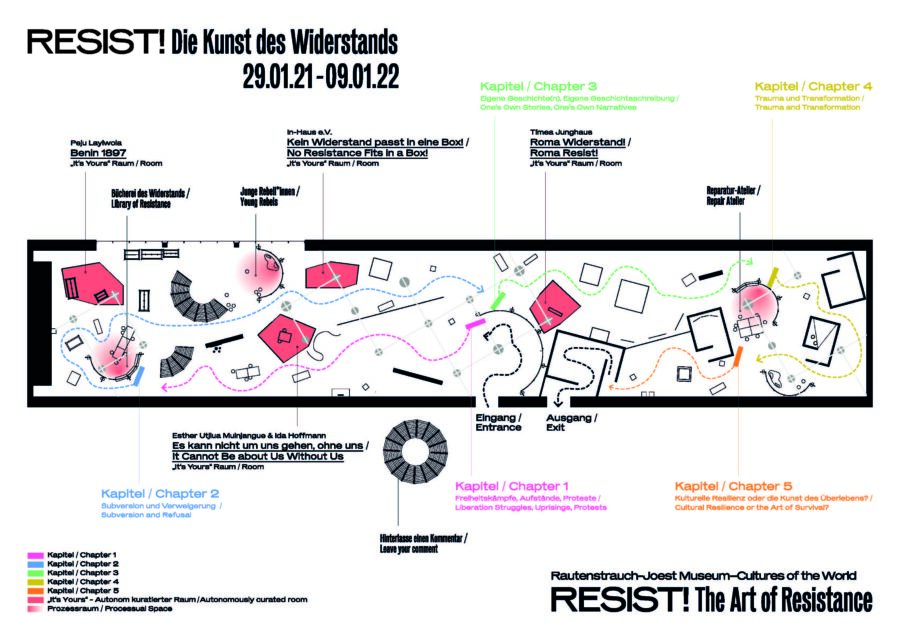

Abb. 4: Lageplan der Aussstellung Resist! Die Kunst des Widerstands, Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, 2021/2022

Zwar legte die Ausstellung eine spezifische, lineare Laufrichtung nahe, aber es gab die Möglichkeit durch Lücken innerhalb der Linearität, den Pfad zu wechseln und sich spezifischen Themen zu widmen, die außerhalb der sukzessiven Abfolge lagen. Im Gegensatz zu einem tendenziell einseitigen Zugriff auf Entdeckungs- und Innovationsgeschichten aus westlich-europäischer Perspektive wurden diverse Narrative zu 500 Jahren antikolonialem Widerstand entfaltet[3]. Die in losen Segmenten inszenierte Ausstellung war in fünf Kapitel unterteilt, die insbesondere die Perspektive der von Unterdrückung und Diskriminierung Betroffenen im Zuge kolonialer und postkolonialer Gesellschaften darstellte. Dabei ging es vor allem um die Etablierung von vielfältigen Narrativen, in denen die Selbstermächtigung, die Kraft und Energie des Widerstands, aber auch der Schmerz ins Zentrum des Diskurses gerückt wurden. Anders als beim doppelköpfigen Hund und beim Salzpokal wendete die Ausstellung den Blick in der (post)kolonialen Machtasymmetrie auf die Seite der Freiheitskämpfe, Aufstände und Proteste (Kapitel 1 der Ausstellung), um dann Formen der Subversion und Verweigerung zu thematisieren (Kapitel 2). Dem Thema „Eigene Geschichte(n), Eigene Geschichtsschreibung“ widmete sich ein weiterer Abschnitt der Exposition (Kapitel 3). Jenseits der Darstellung einer systematischen Geschichte anhand von Objekten – wie sie die traditionelle Museologie oder auch Lehrwerke im Kunstunterricht im Blick haben – thematisierte die Ausstellung zudem Aspekte von Trauma und Transformation (Kapitel 4): Der schmerzhaften Erfahrung von Unterdrückung, Ohnmacht und dem ausgesetzt-Sein gewaltvoller gesellschaftlicher Strukturen wurde hier Raum gegeben – sowohl in künstlerischen Formaten als auch mit Blick auf Möglichkeiten der gesellschaftlichen Veränderung (Transformation). Das letzte Kapitel der Ausstellung beschäftigte sich mit Aspekten kultureller Resilienz und der Frage nach der Kunst des Überlebens in zeitgenössischen (post)modernen Gesellschaften (Kapitel 5).

Die Ausstellung entwirft dementsprechend Ansätze, um traditionelle, monolithische Narrative des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden zu heterogenisieren. Sie kann als Ideengeberin dienen, durch postkoloniale Theorie informierte, multiperspektivische Zugänge und Sichtweisen für Lehr- und Lernsettings des Kunstunterrichts didaktisch zu entwickeln. Diesen Impuls aufgreifend wird im Folgenden mit Blick auf eine Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität, anhand eines Objektes aus der Ausstellung ein skizzenhaftes Modell entworfen: Dieses Modell soll die oben erörterte triadische Perspektive zwischen Kritik, Normativität und Reflexivität unter Bezug auf die kunstpädagogische Praxis entfalten. Dieser Hakenschlag kommt eher einem Tasten in Spannungsverhältnissen gleich und verweist aus der theoretischen Position von Jullien auf den oben skizzierten Zwischenraum. Hier wird ein Raum eröffnet des gegenseitigen Musterns des Einen durch den Anderen (vgl. Jullien 2014: 33)

„rituelle Nadel-“ oder „Kraftfigur“?

Bemerkenswert ist, dass in der skizzierten Ausstellung Resist! genau jenes, im Kunst Bildaltlas als „rituelle Nadelfigur“ titulierte Objekt wieder auftaucht.[4] Diesmal ist die Figur allerdings in einen weitgehend anderen diskursiven Rahmen integriert, was bereits an der oben erläuterten Ausstellungsstruktur deutlich wird (vgl. auch Abb. 3): Eine erste maßgebliche diskursive Differenz stellt die Benennung des Objektes dar. Der Gegenstand wird als „Kraftfigur“ bezeichnet. Anders als die Überschrift des kunstpädagogischen Lehrwerks: „Afrika im Kontakt mit Europa“ wird hier stärker die Perspektive der Akteur*innen des Entstehungskontextes adressiert. Mit der Kapitelüberschrift innerhalb der Ausstellung ist eine Geste der Kritik an den historischen und kolonialen Verhältnissen in den Mittelpunkt des Diskurses gerückt: die Geste der Subversion und Verweigerung. Das Artefakt ist – anders als im Lehrwerk – mit Praktiken des Widerstands der kolonisierten Bevölkerung in Beziehung gesetzt. Dementsprechend erläutert eine allgemeine Einführung zunächst – wenn auch sehr kurz – den kolonialen Kontext im Kongo. Auf der ersten Tafel ist unter der Überschrift „Kraftfiguren als Mittel des Widerstands“ Folgendes zu lesen:

„Minkisi Minkondi (Mehrzahl, Singular: Nkisi Nkondi) spielten ab dem Ende des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle im kolonialen Widerstand gegen das grausame Regime des belgischen Königs Leopold, in dessen ‚Privatbesitz‘ sich das Gebiet des damaligen ‚Kongo-Freistaates‘ (1885-1908) befand. Im Rahmen des Kautschuk-Booms kam es zu den ‚Kongogräuel‘, die viele Historiker*innen heute als Genozid bezeichnen: systematische Zwangsarbeit, Massenverstümmelungen und Morden, denen etwa die Hälfte der damaligen Bevölkerung zum Opfer fiel. In diesem Kontext von extremer Gewalt und massiver Zerstörung wurden in zunehmender Zahl Minkisi hergestellt und benutzt. Sie dienten der lokalen Bevölkerung dazu, Gewalt auf ihre Art zu verstehen und sie in gewissem Maße auch zu kontrollieren. Die Kolonialherren verboten vielerorts den Gebrauch von Minkisi, da sie wichtige Elemente beim Besiegeln lokaler Allianzen darstellten, zu denen die Europäer keinen Zugang hatten. Zahlreiche Minkisi wurden bei sogenannten Strafexpeditionen zerstört oder beschlagnahmt und gelangten später in europäische Museen.“

Die zweite Tafel in unmittelbarer Nähe der doppelköpfigen Hundefigur geht näher auf die als Kraftfiguren betitelten Artefakte ein. Der Textinformation vorangestellt sind – ganz ähnlich wie im Lehrwerk – Informationen zur Figur: Zunächst wird nochmal eine allgemeine zeitliche und räumliche Einordnung der Kleinplastik vorgenommen. Es wird allerdings – anders als im Lehrwerk – ausgewiesen, dass die Person, die die Figur angefertigt hat, nicht dokumentiert wurde. Diese Erwähnung anonymer Autor*innenschaft deutet vermutlich die Reflexion von Raubkunstkontexten oder auch Zerstörungspraktiken in kolonialen Verhältnissen an und legt eine Berücksichtigung des Restitutionsdiskurses nahe, den auch die Direktorin Nanette Snoep offensiv in ihrer Tätigkeit als kuratorische Leitung des Rautenstrach-Joest Museum verfolgt. Mit der räumlichen Einordnung in Form einer doppelten Landesbezeichnung „Kongo“ sowie „Demokratische Republik Kongo“ werden der Prozess der Dekolonisierung und die daraus resultierenden politischen Zerwürfnisse, die die sogenannten Kongokriege nach sich ziehen, adressiert. Wie im Lehrwerk wird auch hier die Materialität der Figur bezeichnet, stellt sich aber differenzierter dar („Holz, Eisen, Textil, Glas, Pflanzenfaser“[5]). Die auf die Herstellungs- und Provenienzinformationen folgende allgemeine Einführung erläutert dann – im Vergleich zum Lehrwerk – verstärkt den Funktions- und Gebrauchszusammenhang der sogenannten Kraftfiguren:

„Minkisi Minkondi dienten diversen Zwecken: Ein ritueller Spezialist brachte geheime Substanzen in den Bauch oder Kopf der Figuren ein, durch die man heilen und schüzen, aber auch Schaden bewirken konnte. Die magische Wirkung wurde durch das Einschlagen eines Nagels oder durch das Anbringen von Gegenständen der Ratsuchenden aktiviert. Während der Kolonialzeit versuchten lokale Herrscher mit Hilfe dieser Kraftfiguren die Kontrolle über Wirtschaft und Politik zu behalten. Handelsabkommen wurden mit einem Nagel besiegelt und diejenigen bestraft, die sich nicht an die Abmachungen hielten.“

Auf derselben Tafel wird dann im folgenden Absatz die Figur des Kozo, die auch im kunstpädagogischen Lehrwerk zu sehen ist, in seiner rituellen Funktion näher beschrieben:

„Hunde leben in Dörfern – der Welt der Lebenden. Sie werden aber auch zu Jagd auf Wild in den Wäldern – der Welt der Toten – verwendet. Daher dienen sie als Vermittler zwischen den beiden Welten. Der doppelköpfige Hund Kozo mit seinen zwei Köpfen und vier Augen gilt dabei als besonders wirkmächtig.“

Deutlich wird in der vergleichenden Gegenüberstellung der Narrative in Lehrwerk und Ausstellung, dass hier ein maßgeblich unterschiedlich perspektivierter Zugang zum Objekt und dessen diskursiver Einbettung vorgenommen wird. Für einen kunstpädagogischen Umgang stellen sich dementsprechend Fragen hinsichtlich eines legitimen, perspektivischen Zugangs.

Differenz, Übergänge und Multiperspektivität

Welche Differenz wird zwischen dem Diskurs des Lehrbuchs und dem Ausstellungsdiskurs sichtbar? Die Ausstellung nimmt, beinahe wie ein Gegenpol, verstärkt die Perspektive der Kolonisierten ein. Sie beleuchtet insbesondere die Praktiken, in denen das Objekt genutzt wurde und thematisiert vor allem den kolonialen Kontext sowie den Genozid, der im Kongo stattgefunden hat. Statt einer europäischen Kontextualisierung im Rahmen eines religiösen Ritus wird hier insbesondere der Aspekt des „Empowerments“ – nämlich das „Kraft geben“ – in den Fokus gerückt. Vollständig ausgeblendet sind hier mögliche Bezüge zur christlichen Ikonografie, die der Kunst Bildatlas nahelegt. Die Ausstellung vermittelt mit ihrer Form der Darstellung keine Aspekte der Austauschbeziehung. Es werden vor allem Praktiken des Widerstands gegen die grausame Kolonialherrschaft in den Vordergrund gestellt werden, neben einer kurzen Beschreibung der attestierten magischen Wirkung der rituellen Praktiken mit den Objekten.

Es bleibt zu fragen: Was wäre kunstdidaktisch zu tun mit diesen unterschiedlichen Zugängen zum gleichen Objekt? Eine vollständige Aufklärung der historischen Tatsachen erscheint auf der Grundlage des hier thematisierten Materials und mit Blick auf die „Situiertheit des Wissens“ (vgl. Haraway 1995; Kilomba 2020: 24-36) kaum möglich. Dennoch lassen sich die Bezugnahmen auf und Deutungen von Objekten heterogenisieren und ausdifferenzieren, um eurozentristische, dominante Erzählungen zu dekonstruieren sowie Mischformen und Veruneindeutigungen stärker in den Blick zu nehmen (vgl. hierzu Schnurr 2020: 106ff.). Es ließe sich zeigen, dass die hier zur Rede stehenden Artefakte auch als komplexe Hybridbildungen zu verstehen sind, die zwischen Anpassung und Widerstand verortet werden können (vgl. ebd.: 111). Zudem scheinen die Reflexion und begründete Legitimation der jeweiligen Zugänge hoch relevant, insbesondere vor dem Hintergrund einer diskriminierungskritischen Positionierung, die von einer machtasymmetrischen gesellschaftlichen Struktur ausgeht (vgl. www. diskrit-kubi.net). Ist doch ein westlich-europäisch geprägter Zugang zu Wissen historisch und gegenwärtig (immer noch) von Rassismen und Ungleichheit geprägt. Es stellt sich die Frage, welche Erkenntnis aus diesen unterschiedlichen Zugängen für eine Kunstpädagogik zu ziehen ist, die die oben skizzierten Dimensionen von Kritik, Normativität und Reflexivität als reflexive Korrelate ernst nimmt?

An diesem Beispiel wird deutlich, dass sich Erkenntnisbildung vor allem durch das Zulassen von Multiperspektivität konstituiert. Zunächst kann die Wahrnehmung der Differenzen in den unterschiedlichen Zugängen Fragehorizonte eröffnen, die im Zwischenraum, in den Übergängen, liegen: In diesen Übergängen, die jeweilige Abstandnahmen zur eigenen Positionierung herausfordern und die zwischen den Zugängen liegen, kann die Chance eines Dialogs bzw. Trialogs, die Eröffnung eines dritten (Zwischen-)Raumes liegen. Zentral erscheint im Rekurs auf dieses Beispiel zunächst, über die diskursdominanten, machtvollen, exklusiven Historiografien einer westlich-europäischen Kunst-und Kulturgeschichte im Rahmen kunstpädagogischer Vermittlungssettings nachdenklich zu werden. Die Situiertheit des eigenen Wissens zur Sprache bringen zu können, ist dabei die Voraussetzung, um einen Dialog zu ermöglichen und die historischen Konfigurationen als eben nicht universell, nicht objektiv, nicht neutral darstellbar wahrzunehmen (vgl. Kilomba 2020: 24-36):

„I therefore call for an epistemology that includes the personal and subjective as part of academic discourse, for we all speak from a specific time and place, from a specific history and reality – there are no neutral discourses. When white scholars claim to have a neutral and objective discourse, they are not acknowledging the fact that they too write from a specific place, which, of course, is neither neutral nor objective or universal, but dominant.“ (Kilomba 2020: 30).

So hält Grada Kilomba, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen war, aus ihrer Selbstpositionierung als Person of Colour im Rahmen ihrer dort gezeigten Videoinstallation fest:

„Nicht, dass wir nicht gesprochen haben, aber unsere Stimmen sind durch den Rassismus systematisch verstummt. Diese Unmöglichkeit veranschaulicht, wie sprechen und verstummen sich wie ein analoges Projekt entwickeln. Der Akt des Sprechens ist wie eine Verhandlung zwischen denen, die sprechen, und denen, die ihnen zuhören: d.h. den sprechenden Subjekten und ihren Zuhörern. Zuhören ist in diesem Sinne ein Akt der Anerkennung gegenüber dem Sprecher. Man kann nur sprechen, wenn der eigenen Stimme zugehört wird. Diejenigen, denen zugehört wird, sind zugehörig, genau wie diejenigen, denen nicht zugehört wird, nicht dazugehören.“[6]

Kilomba beschäftigt sich als Künstlerin und Psychoanalytikerin in ihrer Arbeit mit strukturellem Rassismus und dessen subjektiven, alltäglichen Erfahrungswirklichkeiten. Alltagsrassismus begreift sie als traumatische Wiederaufführung einer kolonialen Vergangenheit und setzt sich vor diesem Hintergrund mit der „Dekolonisierung von Wissen“ auseinander (vgl. Kilomba 2020: 32). Setzt man die oben thematisierte Plastik des doppelköpfigen Hundes mit diesem Anspruch in Beziehung, dann ist zu fragen, welcher didaktische Umgang als adäquat zu betrachten wäre. Ein didaktischer Zugang, der sich seinen Begründungen entledigt, wäre im oben skizzierten Sinne im Feld der Normativität zu positionieren. Zugleich sind mit den oben skizzierten rassismuskritischen Ansprüchen und differenzreflexiven Überlegungen relevante ethische Positionierungen und damit ebenfalls normative Haltungen verknüpft, die im kunstpädagogischen Handeln Relevanz entfalten. Hier soll deswegen zunächst eine fragende, suchende Haltung ins Zentrum gerückt werden, die vor allem Übergänge sowie Zwischenräume im Vermittlungssetting adressiert und Raum für Multiperspektivität eröffnet, um darin Bildungsmomente zu ermöglichen.

dazwischen

Im Rahmen der oben vorgeschlagenen triadischen Perspektive ginge es darum, aus einer reflexiven Perspektive durch die Gegenüberstellung der beiden Vermittlungssettings blinde Flecken und Lücken zu sondieren: Widersprüchliches, Aspekte von Ambiguität, die ‚prekären Zwischenlagen‘, ‚das Übergängige‘ (vgl. Waldenfels 2013) in Lehr- und Lernsettings käme dabei zum Tragen. Aus der Perspektive einer eher kritischen Kunstpädagogik stehen die Verwicklungen in die strukturellen, machtvollen gesellschaftlichen sowie historischen Rahmenbedingungen der beiden Darstellungen und damit die Frage um die Situiertheit des jeweiligen Zugangs im Vordergrund. Eine Befragung der normativen Aspekte des jeweiligen Zugangs richtet den Blick auf die pädagogischen Fundamente und ethischen Positionierungen, die unmittelbar mit den anvisierten gesellschaftlichen Perspektiven verknüpft sind. Eine Kunstpädagogik der Übergänge und Multiperspektivität schreibt diese Perspektivierungen nicht fest, sondern richtet den Blick auf das Dazwischen. In diesem Fall könnte sie die Polyvalenz von Bildwahrnehmungen, -deutungen und -kontextualisierungen sichtbar werden lassen. Sie könnte im Rahmen einer von Diversität geprägten Schüler*innenschaft monolithische Deutungsperspektiven einer westlich-europäischen Kunst- und Bildgeschichte in Frage stellen und im vergleichenden Blick Übergängiges thematisieren sowie durch die Inklusion unterschiedlicher Stimmen Konfliktpotenziale, subjektive Erfahrungen sowie historische und gesellschaftliche Voraussetzungen von Wissensordnungen in visueller und sprachlicher Hinsicht reflektieren.

Für eine solchermaßen angelegte Kunstpädagogik scheint es gleichermaßen relevant, zeitgenössische künstlerische Positionen zu bearbeiten, die mit den oben skizzierten Herausforderungen konkurrierender historiografischer Narrative umgehen. Neben der Bearbeitung historischer Dinge bzw. Artefakte aus kolonial geprägten Kontexten können zeitgenössische künstlerische Positionen einen multiperspektivischen Umgang mit Wissensordnungen, ihren Visualisierungen und Diskursen eröffnen. Gegenwärtige künstlerisch forschende Praktiken stellen den Umgang mit konkurrierenden Narrativen, die Verschiebung von und Reflexion über dominante historische Erzählungen und visuelle Wissensordnungen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit[7]. Wo wäre ein kunstpädagogisches Vermittlungssetting in der vorgestellten Trias zu positionieren, das zunächst die beiden Zugänge zur kongolesischen Plastik des doppelköpfigen Hundes in einem vergleichenden Blick zur Debatte stellt, um in einem weiteren Schritt zeitgenössische, künstlerische Praktiken zu diskutieren, die westlich-europäische Wissensordnungen befragen? Eines scheint relativ sicher: Es wird unordentlich, wenn die Systematik historisch etablierter Ordnungen des Wissens und Visualisierens durchkreuzt werden (vgl. Rodonò 2020). Der mit diesem Hakenschlag initiierte Abstand folgt im Sinne Julliens einer Logik des Entdeckens, die zugleich eine Figur der Störung und Unordnung darstellt (vgl. Julien 2014: 29, 31) – möglicherweise eine Kraftfigur?

Abb. 5: Unordnung aushalten, Abstand nehmen, dazwischen sein

Anmerkungen

[1] Quelle: https://kultur-mitte.de/mir-wurde-klar-ich-bin-die-dazwischen-die-botschafterin-die-vermittler-in-ein-gespraech-mit-mathilde-ter-heijne/, zuletzt abgerufen am 29.05.2024.

[2] Hier sei bereits angemerkt, dass allein mit der Bezeichnung des „Gegenstandes“ normative, reflexive oder auch kritische Vermittlungsperspektiven zum Tragen kommen, die unterschiedliche Formen des Wissens und deren Narrative adressieren: bspw. kongolesische Kleinplastik, Nagelfetisch (vgl. u.a. Schnurr 2020: 105ff.), ethnologisches Objekt, Unterrichts-oder Vermittlungsgegenstand, Kraftfigur, Nkisi-Figur, Material, Artefakt.

[3] zur Konzeption des Museums auch das Statement der Museumsleiterin Nanette Snoep und ihrer Perspektive auf das „Verlernen“ (Unlearning): https://www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/ueber-uns, zuletzt abgerufen 01.07.2024.

[4] Das Objekt in der Ausstellung war jener Abbildung des Objekts im Lehrwerk sehr ähnlich und mit gleicher Bezeichnung (wenn auch etwas anderer Schreibweise) betitelt, weswegen es insbesondere mein subjektives Interesse auf sich gezogen Über das Museum konnte ich zwar eine fotografische Ausstellungsdokumentation des hier in Rede stehenden Objektes erhalten, deren Bildqualität war allerdings für diese Publikation nicht geeignet, so dass sie hier nicht abgebildet wird. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Judith Glaser, Rautenstrauch-Joest Museum, Stadt Köln.

[5] Bei der Beschreibung einer weiteren dieser Figuren zeigt sich eine noch größere Materialvielfalt: „Holz, Pigment, Metall, Pflanzenfaser, Wolle, Knochen, Haar, Glas, Spiegel, Keramik, Feder“.

[6] hierzu auch Kilomba in ihrer Publikation Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism: „Repression is […] the defense by which the ego controls and exercises censorship of what is instigated as an >unpleasant< truth. Speaking becomes then virtually impossible, as when we speak, our speak is often interpreted as a dubious interpretation of reality, not imperative enough to be either spoken or listened to. This impossibility illustrates how speaking and silencing emerge as an analogue project. The fact of speaking is like a negotiation between those who speak and those who listen, between the speaking subjects and their listeners (Castro Varela u. Dhawan 2003). Listening is, in this sense, the act of authorization toward the speaker. One can (only) speak when one’s voice is listened to. Within this dialect, those who are listened to are those who >belong<. And those who are not listened to become those who >do not belong<.“ (Kilomba 2020: 20, Zitation verweist auf: Castro Varela, Maria del Mar/ Dhawan, Nikita (2002): Postkolonialer Feminismus und die Kunst der Selbstkritik. In: Steyer, Hito/ Encarnación Gutiéerez Rodríguez (Hrsg.): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloni-ale Kritik. Münster: Unrast, S. 270-290).

[7] hierzu bspw. Omar Victor Diop mit seiner Arbeit „Project Diaspora“: https://www.omarvictor. com/; vgl. zur Beschreibung der Arbeit auch: http://rjm-resist.de/portfolio-item/omar-victor-diop/. Darüber hinaus auch das Projekt von Mathilde ter Hejne: „women to go“: http://de.terheijne.net/works/woman-to-go/, links zuletzt abgerufen: 01.07.24

Literatur

Böhme, Katja (2022): Bilder, Blicke, Reflexionen. Auslegungen fotografischer Bilder als professionsspezifische Reflexionspraxis in der künstlerischen Lehrer_innenbildung. München: Kopaed.

Forster, Edgar (2019): Die Frage nach epistemischer Normativität in der Erziehungswissenschaft. In: Meseth, Wolfgang/Casale, Rita/Tervooren, Anja/Zirfas, Jörg (Hrsg.) (2019): Normativität in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 139-154.

Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik?, übers. v. Walter Seitter. Berlin: Merve.

Fuchs, Thorsten/Jehle, May /Krause, Sabine (Hrsg.) (2013): Normativität und Normative (in) der Pädagogik. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft III. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2013.

Haraway, Donna (1995): Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive. In: Dies. (1995): Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frau- Hrsg. v. Carmen Hammer und Immanuel Stieß. Frankfurt/New York: Campus, S. 73-97.

Haraway, Donna (1988): Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In: Feminist Studies. Autumn, 1988, Vol. 14, No. 13, S. 575-599. Online: Stable URL: https://www.jstor.org/satble/3178066.

Helsper, Werner/Combe, Arno (Hrsg.) (1996): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Berlin: Suhrkamp.

Helmke, Andreas (2022): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Hannover: Klett Kallmeyer.

Hilzensauer, Wolf (2017): Wie kommt die Reflexion in den Lehrberuf? : Ein Lernangebot zur Förderung der Reflexionskompetenz bei Lehramtsstudierenden. Münster: Waxmann.

Hoffmann, Katja (2020): Doppelte Bildlektüren (mindestens). Zur komplexen Vermittlung der Moderne im Kunstunterricht am Beispiel der Ausstellung „museum global. Mikrogeschichten einer ezentrischen Moderne (2018/19)“. In: Schnurr, Ansgar/Dengel, Sabine/Hagenberg, Julia/Kelch, Linda (Hrsg.): Mehrdeutigkeit gestalten. Ambiguität und die Bildung demokratischer Haltungen. Bielefeld: transcript, S. 175-192.

Hoffmann, Katja (2017): Jenseits von Formalästhetik, Stilgeschichte und Meisterschaftsgenealogien. Auf der Suche nach einer repräsentationskritischen Kunstvermittlung. In: Weiß, Gabriele (Hrsg.): Kulturelle Bildung – Bildende Kultur. Bielefeld: transcript, S. 397-414.

Johns, Stefanie (2021): Vom Zwischen aus. Weisen bildreflexiver Annäherungen an Bilderfahrung in Wissenschaft, Kunst und Vermittlung. München: kopaed.

Jullien, François (2014): Der Weg zum Anderen: Alterität im Zeitalter der Globalisierung. Wien: Passagen Kilomba, Grada (2020): Plantation Memories. Episodes of Everyday Racism. 6. Auflage. Münster: Unrast.

Love, Heather (2018): Die Versuchungen. Donna Haraway, feministische Objektivität und die Frage der Kritik. In: Busch, Kathrin/Dörfling, Christina/Peters, Kathrin/Szántó, Ildikó (Hrsg.) (2028): Wessen Wissen? Materialität und Situiertheit in den Künsten. Paderborn: Wilhelm Fink, S. 115-134.

Meseth, Wolfgang/Casale, Rita/Tervooren, Anja/Zirfas, Jörg (Hrsg.) (2019a): Normativität in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS.

Meseth, Wolfgang/Casale, Rita/Tervooren, Anja/Zirfas, Jörg (2019b): Einleitung. Normativität in der Erziehungswissenschaft. In: Dies. (2019): Normativität in der Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 1-17.

Pazzini, Karl-Josef (2008): Nachträglich unvorhersehbar. In: Busse, Klaus-Peter: Unvorhersehbares Lernen. Norderstedt: Books on Demand, S. 43-68.

Rodonò, Aurora (2020): Ambiguitätsdingsbums. Oder: Unordnung aushalten, Rassismus bekämpfen im (ethnologischen) Museum. In: Schnurr, Ansgar/Dengel, Sabine/Hagenberg, Julia/Kelch, Linda (Hrsg.): Mehrdeutigkeit gestalten. Ambiguität und die Bildung demokratischer Haltungen. Bielefeld: transcript, S. 273-287.

Ruhloff, Jörg (2013): Normativität. In: Fuchs, Thorsten/Jehle, May /Krause, Sabine (Hrsg.): Normativität und Normative (in) der Pädagogik. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft III. Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 27-39.

Sabisch, Andrea (2018): Bildwerdung. Reflexionen zur pathischen und performativen Dimension der Bilderfahrung.

Schnurr, Ansgar (2020): Verborgene Bilder und dominante Erzählungen. Zu einer postkolonialen Aus-einandersetzung mit dem Making-Off des kulturellen Gedächtnisses. In: Bering, Kunibert (Hrsg.): Kunstunterricht und Bildung. Kulturelles Gedächntnis Globalität – innovative Perspektiven. Bielefeld: Athena, S. 101-118.

Spellenberg, Charlotte (2015): Rezension: Fuchs, Thorsten/Jehle, May/Krause, Sabine (Hg.) (2013): Normativität und Normative (in) der Pädagogik. Einsätze theoretischer Erziehungswissenschaft III. Würzburg: Königshausen & Neumann. In: Zeitschrift für Pädagogik. Heft 1 (2015), S. 148-153.

Thomas, Karin/Seydel, Fritz/Sowa, Hubert (Hrsg.) (2012): KUNST Bildatlas. Stuttgart/Leipzig: Ernst Klett.

Waldenfels, Bernhard (2013): Ordnung im Zwielicht. München: Fink.

Zahn, Manuel (2020): Ästhetische Praxis als Kritik: Vom Aussetzen des Urteilens und der Erfindung neuer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmöglichkeiten. In: Dander, Valentin/ Bettinger, Patrick/ Ferraro, Estella/Leineweber, Christian/ Rummler, Klaus (Hrsg.): Digitalisierung – Subjekt – Bildung. Kritische Betrachtungen der digitalen Transformation, Leverkusen: Barbara Budrich, S. 214-233, URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctvvb7n3h.14